Entscheidungshilfe für die optimale Nutzung von Solarstrom

Wer Solarstrom mit einer Photovoltaikanlage erzeugt, hat zwei Optionen: den Ertrag ins Netz einspeisen und damit an den Netzbetreiber verkaufen oder ihn ganz einfach selbst verbrauchen. Beide Strategien bergen Vor- und Nachteile. Der folgende Text untersucht die Parameter und hilft bei der Entscheidung für die individuell richtige Lösung.

Solaranlage-Konfigurator:

Jetzt Ihre Solaranlage konfigurieren und unverbindliche Angebote erhalten!

Einspeisevergütung sinkt tendenziell

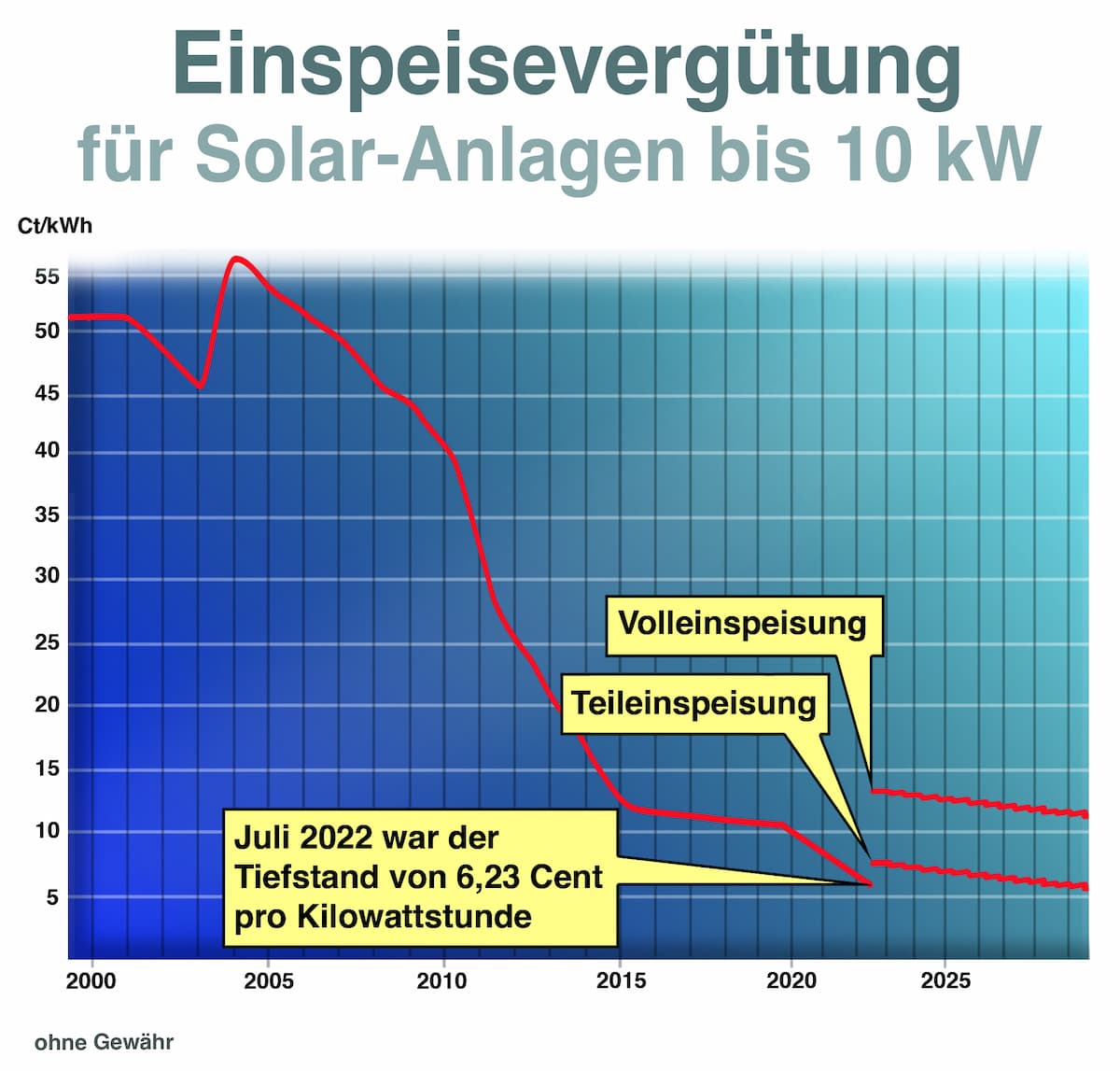

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) regelt seit 2000 die Vergütung für Solarstrom, der ins öffentliche Netz einspeist wird. Wieviel die Betreiber daran verdienen, hängt vom Jahr der Inbetriebnahme ihrer Anlage ab. Die jährlich neu festgelegte Einspeisevergütung wird über 20 Jahre garantiert. In Abhängigkeit vom Zuwachs der Gesamtkapazität der Photovoltaikanlagen in Deutschland sieht das Gesetz generell eine kontinuierliche Absenkung der Mindestvergütung vor.

Folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Mindestvergütung pro Kilowattstunde in den Jahren 2010 bis 2022 (bei Inbetriebnahme am 1. Januar des jeweiligen Jahres) am Beispiel einer Photovoltaikanlage mit 10 kWp.

| Jahr | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 |

| Vergütung [ct/kWh] | 39,14 | 24,43 | 13,68 | 12,75 | 12,20 | 9,87 | 6,83 |

Dank des „Osterpakets“ der Bundesregierung genießen Betreiber von Neuanlagen seit dem 30. Juli 2022 glücklicherweise eine Atempause: Die Einspeisevergütung wurde nicht nur auf 8,2 Cent/kWh bzw. 13,0 Cent/kWh erhöht (Teileinspeisung bzw. Volleinspeisung für Anlagen bis 10 kWp), sondern sie wird darüber hinaus bis Ende Januar 2024 auf demselben Niveau bleiben. Erst danach wird sie wieder sinken: halbjährlich um 1 Prozent.

Aber: Für Hausbesitzer, die ihre Photovoltaikanlage vor dem 30. Juli 2022 in Betrieb genommen haben, gilt diese Vergünstigung nicht. Der Grund ist nachvollziehbar: Sie mussten für die Anschaffung und die Installation weniger anlegen.

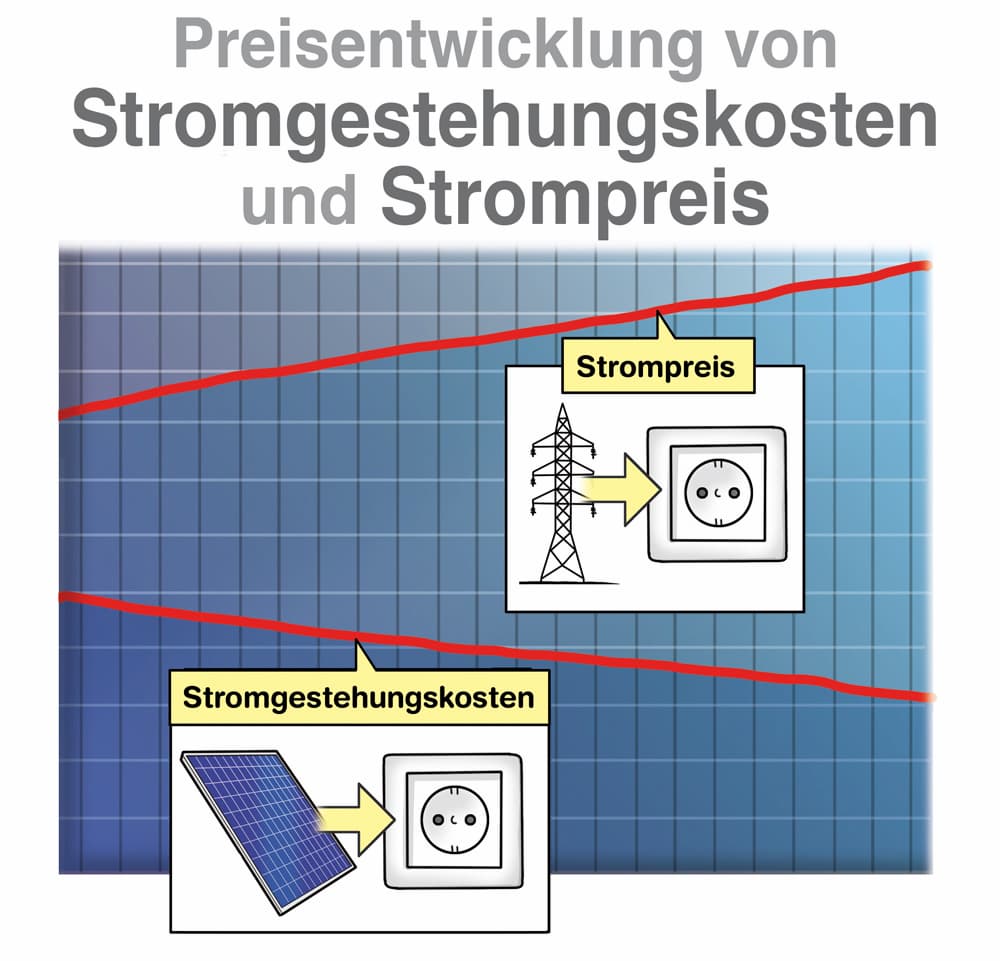

Anstieg der Strompreise ungebremst

Vor 20 Jahren kostete die Kilowattstunde Strom noch 14,3 Cent. 2021 lag der Durchschnittspreis bei rund 32 Cent, im 1. Halbjahr 2022 bei 37 Cent und im 2. Halbjahr 2022 bei 40 Cent pro Kilowattstunde (Quelle: Bundesverband für Energie- und Wasserwirtschaft BDEW). Und das nicht nur durch den Anstieg der Steuern, Abgaben und Umlagen. Wie vorhergesehen, war damit das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Obwohl die EEG-Umlage abgeschafft wurde, beträgt der Strompreis für Durchschnittshaushalte in der Grundversorgung 47,2 Ct./kWh. Dies ist der Mittelwert für ganz Deutschland. Die realen Preise schwanken zwischen 38,51 Cent (Bremen) und 55,52 Cent (Thüringen) pro kWh. (Quelle: stromauskunft.de, Stand: 7. September 2023)

Und die Prognose ist alles andere als erfreulich: Wahrscheinlich werden die Strompreise an der Strombörse noch bis zum Jahr 2030 steigen – und zwar deutlich, vielleicht auf das Doppelte (oder mehr) von 2020. Wie sich dieses Szenario auf den Geldbeutel der Verbraucher auswirkt, hängt auch von der Weiterentwicklung des Strompreisdeckels ab.

Stromgestehungskosten von PV-Anlagen stagnieren derzeit

Die Stromgestehungskosten beinhalten alle anfallen Kosten bei der Anschaffung der Anlage und des laufenden Betriebs. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) gab in seiner im Juni 2021 veröffentlichten Studie an, dass PV-Anlagen je nach Anlagentyp und Sonneneinstrahlung Stromgestehungskosten zwischen 3,12 und 11,01 Cent/kWh verursachen. 2018 hatte noch eine Spanne von 3,71-11,54 Cent/kWh vorgelegen. Für kleine Dachanlagen interessant: Prognosen zufolge sollte die 10-Cent-Schwelle im Jahr 2024 unterschritten werden und für 2040 dann nur noch Gestehungskosten zwischen 3,58 und 6,77 Cent/kWh zu erwarten sein. Ob dies noch zutrifft, bleibt abzuwarten. Aufgrund derzeit steigender Anschaffungs- und Montagekosten haben die Stromgestehungskosten wieder leicht angezogen: auf etwa 11 Cent pro Kilowattstunde (Stand: Oktober 2022).

Dennoch geht die Schere immer weiter auseinander: Selbst von „nur“ 40 Cent Stromkosten (und 11 Cent Stromgestehungskosten) ausgehend, sparen Betreiber einer PV-Kleinanlage also fast 30 Cent pro Kilowattstunde Strom. Dies gilt jedoch nur für die selbst verbrauchte, nicht für die eingespeiste Solarenergie.

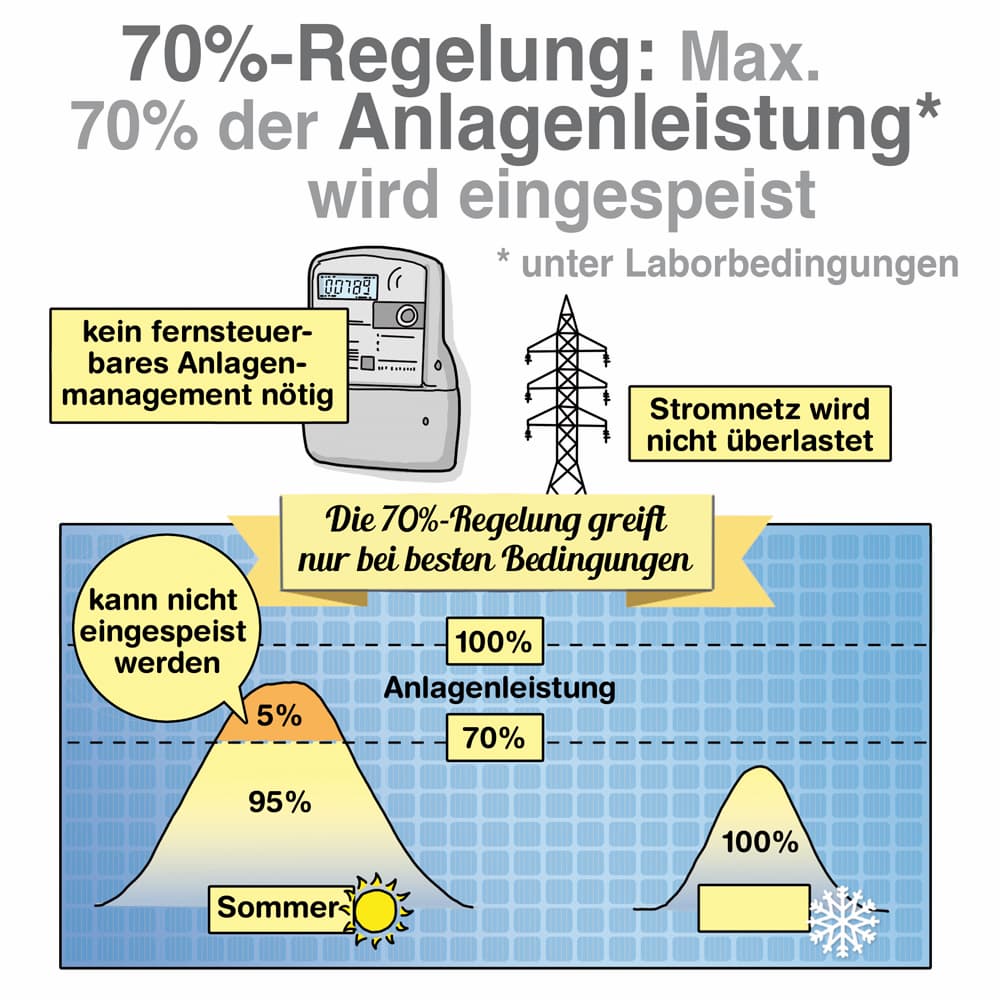

Wirkleistungsbegrenzung fällt für Neuanlagen weg

Neuanlagenbetreiber können sich freuen. Für PV-Anlagen bis 25 kWp muss seit 1. Januar 2023 weder eine Fernsteuerungseinheit zum möglichen Abschalten durch den Netzbetreiber verbaut noch die Leistung auf höchstens 70 Prozent abgeregelt werden. Der Wegfall der 70-Prozent-Regelung ist ein Anreiz, die PV-Anlage lieber etwas größer zu wählen. In Verbindung mit der angehobenen Vergütung für die Volleinspeisung ist dies durchaus eine attraktive Option.

ABER: Die genannte Einspeisebegrenzung gilt nur für Neuanlagen. Für Altanlagen ist sie zwar im Gespräch, jedoch noch alles andere als sicher. UND: So arg schlimm wirkt sich die 70-%-Regelung gar nicht aus: Sie greift ohnehin nur unter besten Bedingungen – selbst im Sommer um die Mittagszeit können 100 % der unter Laborbedingungen festgelegten Anlagenleistung (Kilowattpeak kWp) niemals erreicht werden.

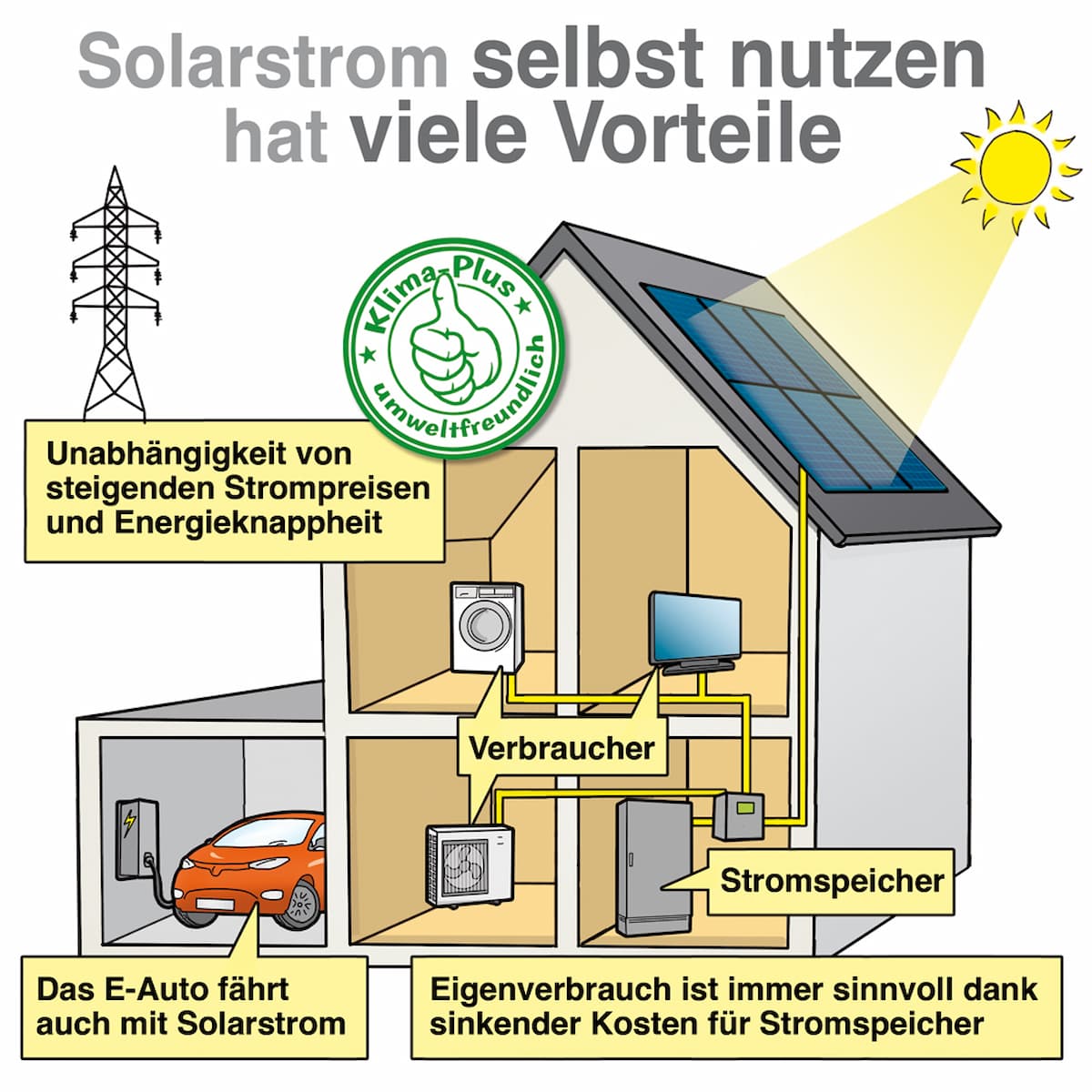

Kosten für Stromspeicher sinken

Die größte Variable im Photovoltaik-Roulette ist die Sonneneinstrahlung. Sie hängt ab von der örtlichen Globalstrahlung, der Ausrichtung und Neigung des Daches sowie den Maßnahmen gegen die Verschattung. Klar ist: Am ertragreichsten sind die Frühlings- und Sommermonate und die Mittagsstunden. Stromverbrauchsspitzen dagegen entstehen gerade bei Dunkelheit, insbesondere an langen Winterabenden. In einer Solarbatterie kann die von der PV-Anlage produzierte Energie für eine spätere Verwendung gespeichert werden. Doch natürlich sind damit auch Kosten verbunden. Und die sind nicht unerheblich.

Die gute Nachricht: Dank steigender Nachfrage sinken die Preise für Energiespeicher stetig. Unsere Ratgeber zu Solarbatterien informieren u.a. über die verschiedenen Technologien und beschäftigen sich auch mit der Kosten-Nutzen-Frage.

TIPP

Nutzen Sie unseren kostenlosen Angebotsservice: Angebote von Solarfachbetrieben vergleichen und bis zu 30 Prozent sparen

Die Vorteile beider Betriebsarten von PV-Anlagen

Was jeweils für die Netzeinspeisung und den Eigenverbrauch spricht, ist in der folgenden Tabelle gegenübergestellt.

| Betriebsart | Vorteile |

|---|---|

| Eigenverbrauch |

|

| Einspeisung |

|

Tipps zur Erhöhung des Eigenverbrauchs

So steigern Sie den Eigenverbrauch Ihrer Solaranlage Der Eigenverbrauch von selbsterzeugtem Solarstrom lohnt sich immer mehr. Die Gründe sind stetig… weiterlesen

And the winner is … ganz klar der Eigenverbrauch

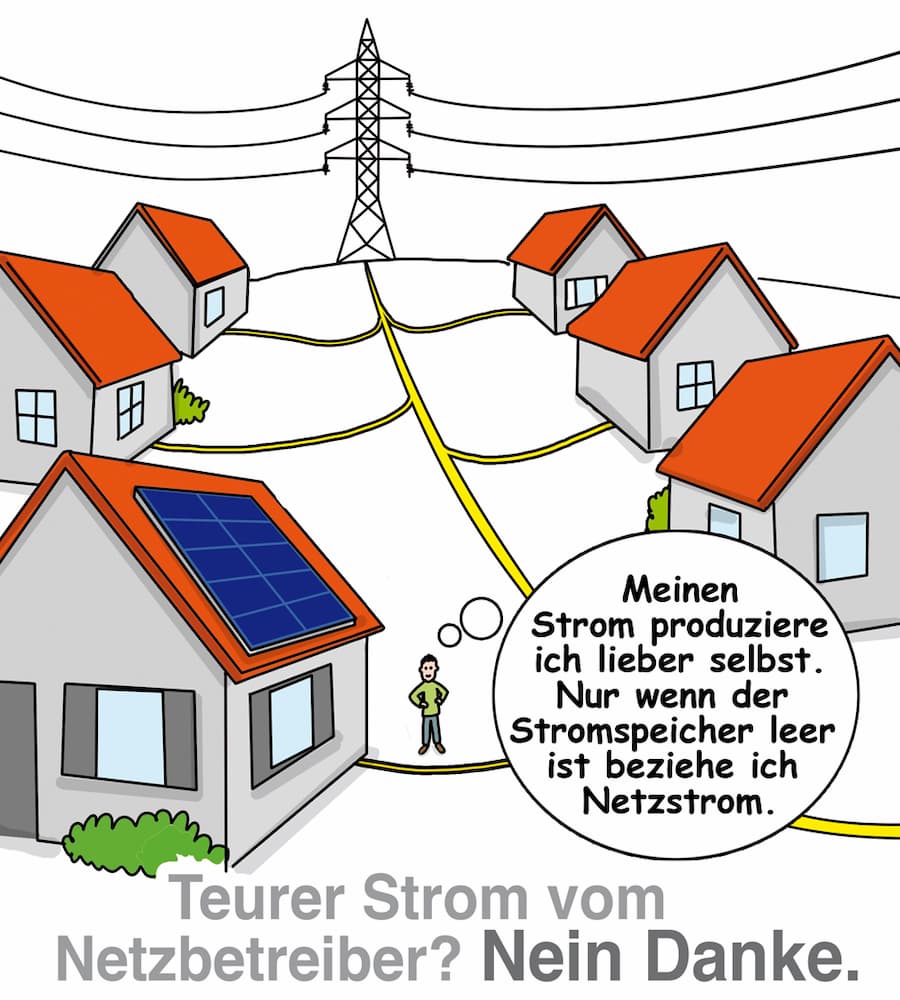

Zusammengefasst kann gesagt werden: Der Eigenverbrauch lohnt sich umso mehr, je größer die Differenz zwischen den Bezugskosten für Strom und den Stromgestehungskosten der Photovoltaikanlage ausfällt. Da sich dieses Verhältnis derzeit zugunsten des Eigenverbrauchs entwickelt, lohnt sich eine PV-Anlage trotz momentan attraktiver Einspeisevergütung auf jeden Fall.

Nichts spricht dagegen, die Anlage zweigleisig zu fahren, also Netzeinspeisung und Eigenverbrauch zu kombinieren. Gut beraten ist allerdings, wer seinen Eigenverbrauch relativ erhöht, kurzum optimiert. Tipps zur Erhöhung des Eigenverbrauchs gibt der gleichnamige Ratgeber.

Photovoltaikanlage Konzeption

Netzeinspeisung oder autarke Stromversorgung? Photovoltaikanlagen werden danach unterschieden, ob sie an das öffentliche Netz angeschlossen sind oder als sogenannte Inselanlage… weiterlesen