Autarkiegrad, Eigenverbrauchsquote und solarer Deckungsanteil bei Solarenergie

Keine Rechnung mehr vom Strom- und Brennstofflieferanten? Ist das mit einer eigenen Solaranlage überhaupt möglich? Gleich vorweg: Ganz ohne Zulieferung der Energiekonzerne geht es auf keinen Fall – es sei denn, Sie betreiben einen enorm hohen Aufwand. Eine vollständige Autarkie mit Solarenergie ist also praktisch unmöglich. Was aber sehr wohl möglich ist, nennt sich Steigerung des Autarkiegrads. Was sich dahinter verbirgt, welche Maßnahmen sinnvoll sind wie sich Autarkiegrad, Eigenverbrauchsquote und solarer Deckungsanteil voneinander abgrenzen, lesen Sie in diesem Beitrag.

Solaranlage-Konfigurator:

Jetzt Ihre Solaranlage konfigurieren und unverbindliche Angebote erhalten!

Autarkiegrad – was ist sinnvoll?

Der Blick auf die Strom- oder Heizungsabrechnung kann einem die Tränen in die Augen treiben. Jede eigene Energiespar-Maßnahme scheint von den steigenden Preisen geradezu aufgefressen zu werden. Was, wenn man aus der Spirale aussteigt und seinen Bedarf an Strom und Wärme selbst deckt? Ganz einfach mit Solarenergie? „Die Sonne schickt uns keine Rechnung“, pflegte Franz Alt, einer der Pioniere auf diesem Gebiet, zu sagen. Der Fachbegriff für dieses Aussteigen hat seinen Ursprung im Altgriechischen: Autarkie bedeutet so viel wie Selbstständigkeit. Wer völlig autark lebt, bezieht weder Lebensmittel noch Kleidung oder Energie von außen – was in unserer heutigen Welt nur noch einigen Naturvölkern gelingt. Der Anteil der Selbstversorgung ist jedoch durchaus definierbar: durch den sogenannten Autarkiegrad.

Sinn und Unsinn einer 100-Prozent-Autarkie

Bezogen auf die Energieversorgung spiegelt der Autarkiegrad die selbst produzierte Energie im Verhältnis zur insgesamt benötigten Energie wider. Bei einem 100-prozentigen Autarkiegrad müsste also kein Strom und keine Wärme extern bezogen werden. Man wäre Selbstversorger und damit unabhängig von Energiekonzernen, ihrer Preisgestaltung und ähnlichen Sperenzien. Zwar gibt es Unterschiede bei der Stromerzeugung (Photovoltaik) und der Wärmegewinnung (Solarthermie), doch bleibt eine vollkommene Autarkie hier wie da ein Traum – zumindest im nicht sehr sonnenverwöhnten Deutschland.

Beispiel Strom: Um auch nachts und im Winter einen großen Solaranteil zu ermöglichen, wären riesige Photovoltaik-Modulflächen und Speicher nötig. Niemand möchte das bezahlen. Zudem wären solche Anlagen in den Sommermonaten absolut überdimensioniert und lägen ganze Tage brach. Und noch ein weiterer Punkt ist zu bedenken: Autarkie birgt auch Abhängigkeit – dann nämlich, wenn die PV-Anlage streikt und die Energieversorgung auf null fährt. Fazit: Im Normalfall ist eine vollständige Autarkie gar nicht erstrebenswert.

Dennoch: Es gibt Ausnahmefälle, in denen sogenannte Inselanlagen sinnvoll sind. Überall dort nämlich, wo man fernab der öffentlichen Versorgung lebt, wie etwa in der Wildnis oder auf einer einsamen Alm. Dort ist man zwangsläufig auf eine möglichst große Autarkie angewiesen.

Den richtigen Autarkiegrad wählen

Meistens müssen es aber nicht die vollen 100 Prozent sein. Wer sich die Marktpreise anschaut und weiß, dass beispielsweise beim Strom ein Autarkiegrad von 70 bis 80 Prozent möglich ist, kann sich ausrechnen, wie groß die Ersparnisse sein können. In diesem Fall müssten nur noch 20 bis 30 Prozent des Strombedarfs von einem Energieversorger zugekauft werden. Worauf es ankommt, ist, den goldenen Mittelweg zwischen möglichst hoher Autarkie und vertretbaren Kosten beziehungsweise vertretbarem Aufwand zu finden. Hier zahlt es sich fast immer aus, einen Experten zurate zu ziehen, der die örtlichen Gegebenheiten analysiert und Optionen aufzeigt, was im individuellen Fall möglich und sinnvoll ist.

Drei Tipps zur Steigerung des Autarkiegrads

- Optimale Planung, Dimensionierung und Ausrichtung der Photovoltaik-Anlage

- Nutzung von Stromspeichern

- Optimiertes Verbrauchsverhalten: Strom möglichst dann nutzen, wenn die Anlage viel davon produziert.

Eigenverbrauchsquote – nicht dasselbe wie Autarkiegrad

Eine Fixierung auf die Autarkie allein ist indes gar nicht nötig, auch wenn sie mitunter in den Vordergrund gestellt wird. Mindestens ebenso wichtig ist der Eigenverbrauch.

Abgrenzung Autarkiegrad und Eigenverbrauchsquote

In der Praxis werden die Eigenverbrauchsquote und der Autarkiegrad oft verwechselt oder gar gleichgesetzt. Das ist aber nicht richtig, sie haben grundsätzlich nicht einmal etwas miteinander zu tun. Bezogen auf die Energieversorgung spiegelt die Eigenverbrauchsquote die selbst verbrauchte Energie im Verhältnis zur selbst produzierten Energie wider. Anders als beim Autarkiegrad ist bei der Eigenverbrauchsquote immer wünschenswert, einen möglichst hohen Wert zu erreichen. Das heißt: Je höher die Eigenverbrauchsquote ist, desto besser. Denn desto weniger muss zum teuren Marktpreis eingekauft werden.

Aber auch hier sind 100 Prozent kaum machbar. Hinzu kommt, dass der Verbrauch über den Jahresverlauf schwankt und nie ganz genau prognostiziert werden kann. Bei allen Unterschieden zwischen Photovoltaik und Solarthermie gilt doch für beide: Damit eine Solaranlage wirtschaftlich arbeitet, gibt es ein Ziel: die Steigerung des Eigenverbrauchs.

Drei Tipps zur Steigerung der Eigenverbrauchsquote

- Integration einer Wärmepumpe, die mit Strom aus der Photovoltaik-Anlage betrieben wird

- Kauf eines Elektroautos und Aufladung über eine solargespeiste Wallbox

- Installation von Smart Home- oder Energiemanagementsystemen

Tipps zur Erhöhung des Eigenverbrauchs

So steigern Sie den Eigenverbrauch Ihrer Solaranlage Der Eigenverbrauch von selbsterzeugtem Solarstrom lohnt sich immer mehr. Die Gründe sind stetig… weiterlesen

Zusammenfassung und Beispielangaben

Die Eigenverbrauchsquote gibt an, wie viel des selbst produzierten Stroms auch selbst verbraucht wird. Angenommen, eine Anlage produziert im Schnitt 2.000 kWh Strom pro Jahr, von denen man selbst aber nur 1.000 kWh nutzt und der Rest ins öffentliche Stromnetz eingespeist wird. Dann liegt die Eigenverbrauchsquote bei 50 Prozent. Wird der selbst erzeugte Strom vollständig selbst genutzt, liegt die Eigenverbrauchsquote bei 100 Prozent.

Der Autarkiegrad gibt an, wie viel Prozent des eigenen Strombedarfs durch eigene Erzeugung gedeckt werden kann. Angenommen, der eigene Haushalt hat einen Strombedarf von im Schnitt 5.000 kWh pro Jahr. Davon können 2.500 kWh durch die Nutzung des selbst erzeugten Stroms gedeckt werden. Dann liegt der Autarkiegrad bei 50 Prozent. Können nur 1.000 kWh von den 5.000 benötigten kWh durch die Nutzung des selbst erzeugten Stroms gedeckt werden, liegt der Autarkiegrad bei 20 Prozent.

Solarer Deckungsanteil: Autarkiegrad bei Solarthermie

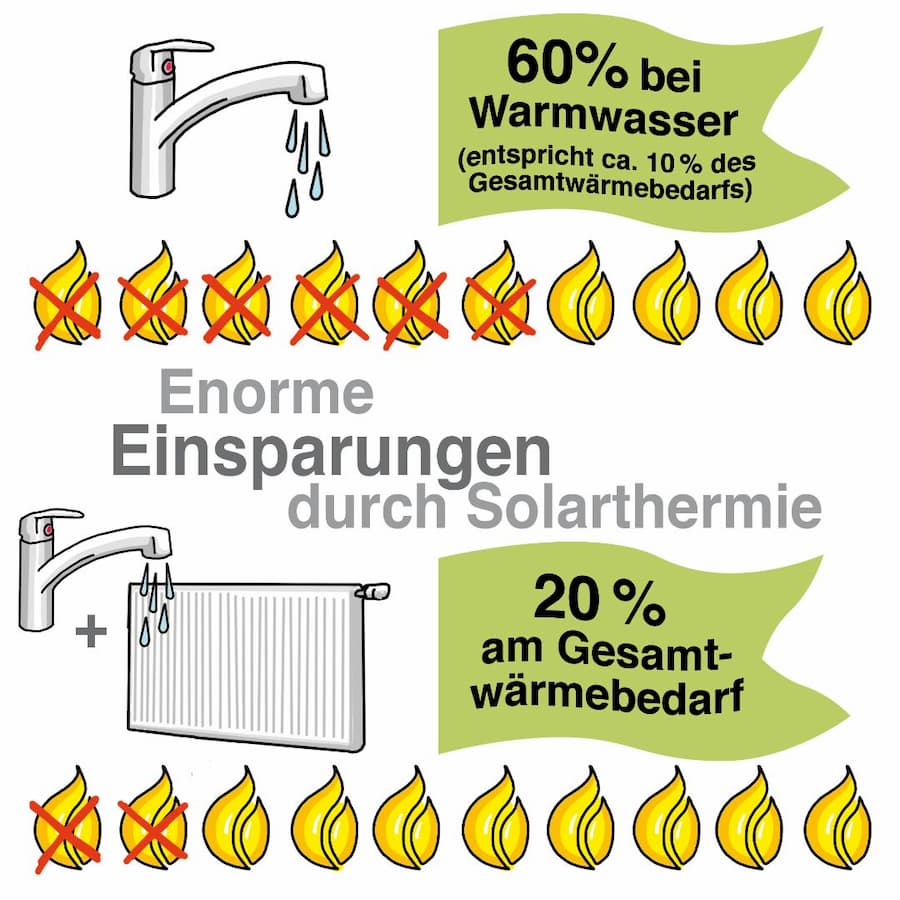

Bei der Solarthermie heißt der Autarkiegrad solarer Deckungsgrad oder solarer Deckungsanteil. Dieser spiegelt die selbst produzierte Energie im Verhältnis zur insgesamt benötigten Energie für die Warmwasserbereitung und/oder zur Heizungsunterstützung wider.

Warmwasser und Heizung unterschiedlich

Wer sparsam mit warmem Wasser umgeht, kann an heißen Sommertagen bis zu 100 Prozent solaren Deckungsanteil für die Warmwasserbereitung erreichen. Dafür sieht es in den anderen Monaten allerdings eher mau aus. Wollte man im Winter auf den gleichen Wert kommen, wäre – genau wie bei der Photovoltaik – eine absolut überdimensionierte Anlage nötig. Inklusive Überproduktion im Sommer.

Bei der Heizungsunterstützung sind die Werte naturgemäß noch etwas geringer. Denn immer dann, wenn unser Wärmebedürfnis groß ist, liefert die Sonne am wenigsten Energie. Und das sind die zu erwartenden Jahresdurchschnittswerte: Bei der reinen Warmwassererzeugung liegt der solare Deckungsgrad um 60 Prozent, bei der kombinierten Brauchwasser-Heizwasser-Erwärmung um 20 Prozent.

Drei Maßnahmen, um den solaren Deckungsgrad zu steigern

- Senkung des Heizbedarfs durch Maßnahmen wie eine bessere Dämmung

- Vergrößerung der Kollektorfläche

- Nutzung von richtig dimensionierten Wärmespeichern

TIPP

Nutzen Sie unseren kostenlosen Angebotsservice: Angebote von Solarfachbetrieben vergleichen und bis zu 30 Prozent sparen

Technologie-Kombi für mehr Autarkie

In der Praxis geht es jedoch nicht nur um solche Zahlen – auch wenn sie insbesondere bei der Planung, Konzeption und Dimensionierung einer Solaranlage eine sehr wichtige Rolle spielen. Gefragt sind darüber hinaus clevere Ideen, um den größten Ertrag zu erzielen. Für den eigenen Geldbeutel, aber auch für die Umwelt und das Klima. Denn schließlich legen Betreiber von Solaranlagen auch darauf großen Wert.

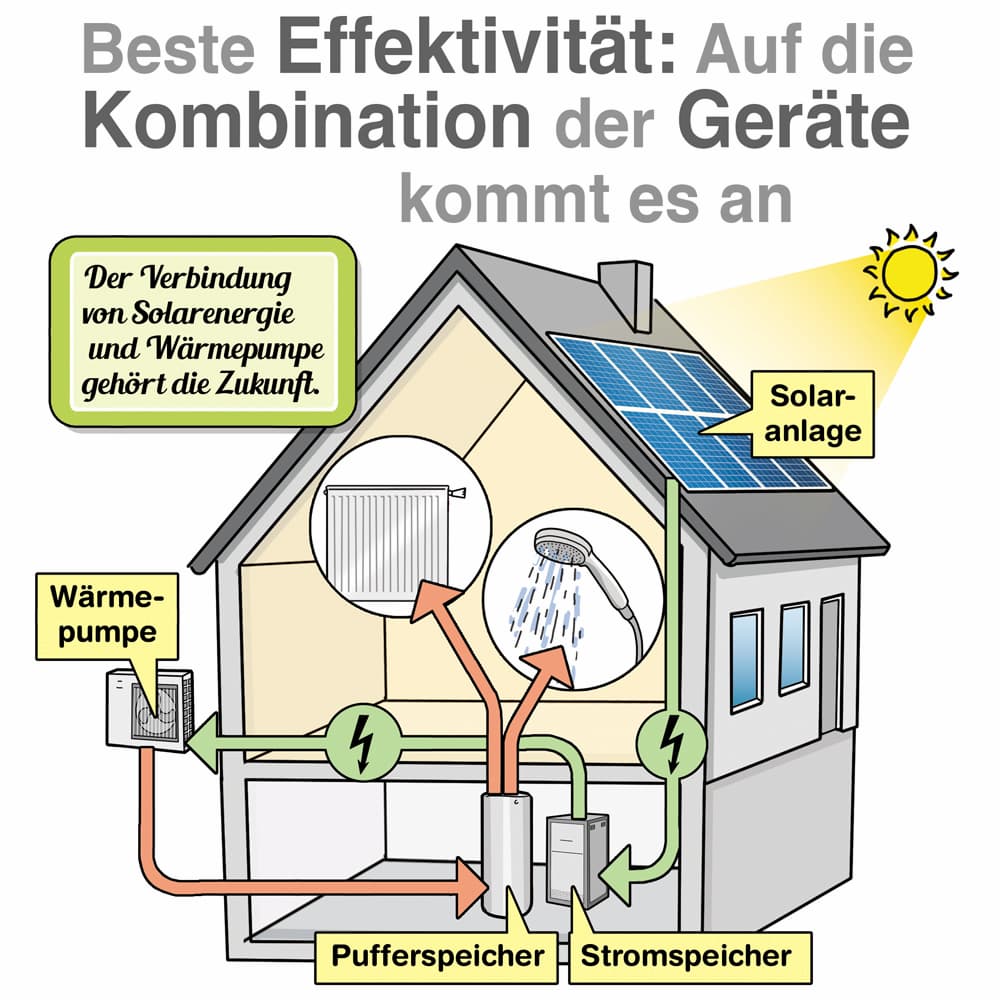

Idee #1: Wärmepumpe einsetzen

Eine solche Idee ist der zusätzliche Einsatz einer Wärmepumpe. Sie funktioniert, kurz gesagt, wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt. Während dieser den Speisen Wärme entzieht und sie an die Umgebung abgibt, entzieht die Wärmepumpe der Umgebung Wärme und führt sie dorthin, wo sie gebraucht wird. Der Kühlschrank transportiert die Wärme von innen nach außen, die Wärmepumpe von außen nach innen. Eines haben aber beide gemeinsam: Sie brauchen für ihren Betrieb Strom.

Idee #2: Solarenergie und Wärmepumpe kombinieren

Strom? Da liegt es nahe, eine Photovoltaik-Anlage mit einer Wärmepumpe zu kombinieren. So ist nicht nur sichergestellt, dass die Wärmepumpe zumindest teilweise umweltfreundlich mit regenerativem Strom betrieben wird. Wer dazu noch einen Stromspeicher mit einplant, erhöht auch den Autarkiegrad weiter: Auf diese Weise sind 70 bis 80 Prozent drin.

Ob sich eine solche Investition auch wirtschaftlich lohnt, sollte aber vorher auf jeden Fall fachgerecht durchgerechnet werden. So oder so bringt es auf jeden Fall mehr, 70 bis 80 Prozent Autarkiegrad zu erreichen, als von 100 Prozent zu träumen.

Energiespeicher Photovoltaikanlagen

Solarstrom-Speicher als Ergänzung zur PV-Anlage Sie werden unter zahlreichen Bezeichnungen angeboten: Batteriespeicher, Solarakkumulatoren oder Solar-Akkus, Solarbatterien oder Solarspeicher, Stromspeicher, Solarstromspeicher… weiterlesen