PV-Anlage und Wärmepumpe: Traumpaar oder nicht?

Der Wärmepumpenmarkt boomt. Es dauert zwar einige Zeit, bis sich die teuren Heizsysteme amortisieren, staatliche Zuschüsse helfen jedoch über die schwierigen Anfänge hinweg. Richtig lukrativ wird das Heizen mit Wärmepumpen allerdings erst, wenn der Betriebsstrom von einer eigenen Photovoltaikanlage stammt. Ist die Anlage groß genug, kann von einer echten Autarkie gesprochen werden, denn dann befinden sich beide Energiequellen – Wärmequelle und Stromquelle – auf dem eigenen Grundstück. Lesen Sie, wie das von der Bundesregierung für die Wärmewende positiv bewertete Produkt Wärmepumpe funktioniert, wie die Antriebsenergie berechnet wird und was es bringt, Solarstrom und Wärmepumpe zu kombinieren.

Solaranlage-Konfigurator:

Jetzt Ihre Solaranlage konfigurieren und unverbindliche Angebote erhalten!

Wie erzeugt eine Wärmepumpe Wärme?

Im Grunde genommen funktioniert eine Wärmepumpe wie ein Kühlschrank – nur umgekehrt. Der Kühlschrank entzieht seinem Innenraum die Wärme und gibt sie nach außen ab. Die Wärmepumpe dagegen entzieht dem Außenbereich die Wärme und gibt sie als Heizenergie an das Haus ab. Dazu benötigt sie Strom, der im Idealfall in Anlagen für erneuerbare Energien produziert wird. Doch lassen Sie uns das Funktionsprinzip einer Wärmepumpe einmal näher erläutern.

Eine Wärmepumpen-Heizungsanlage besteht aus drei Teilen, die ein Gebäude Schritt für Schritt beheizen:

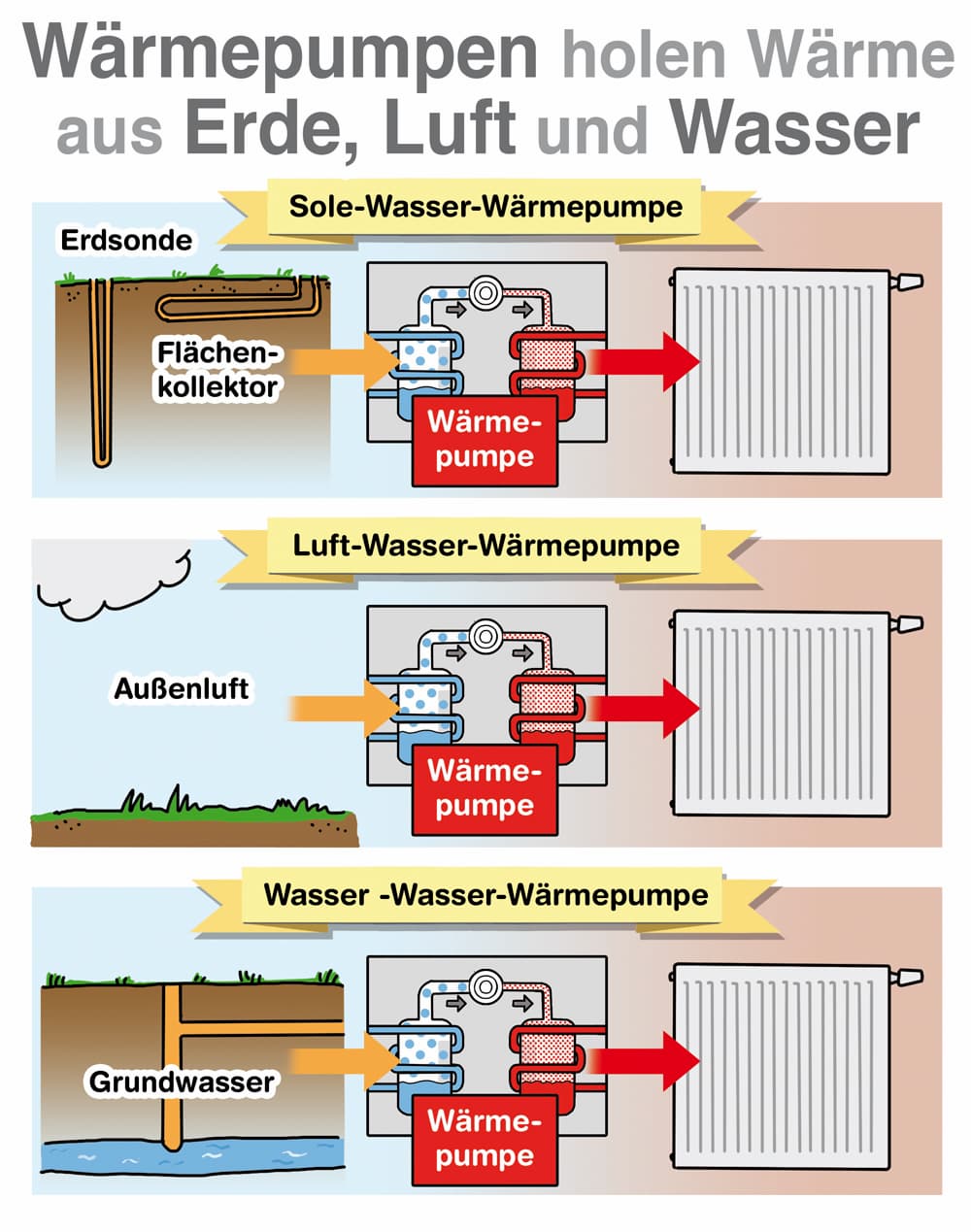

Teil 1: Wärmequellenanlage

Die Wärmequellenanlage entzieht der Umgebung die benötigte Energie. Dafür sorgt eine im Inneren zirkulierende, frostsichere Flüssigkeit, häufig Wasser, das mit einem Frostschutzmittel versetzt ist. Diese auch Sole genannte Flüssigkeit nimmt die Umweltwärme z.B. aus dem Erdreich oder dem Grundwasser auf und transportiert sie weiter zur Wärmepumpe.

Teil 2: Wärmepumpe

Die Wärmepumpe macht die gewonnene Umweltenergie nutzbar. In der Wärmepumpe zirkuliert ein Kältemittel. Dieses hat einen sehr niedrigen Siedepunkt, weshalb es bereits bei niedriger Umgebungstemperatur verdampft. Im Kreislauf durchläuft es vier Komponenten: zwei Wärmetauscher (Verdampfer und Verflüssiger) sowie einen Kompressor (Verdichter) und ein Expansionsventil (Drossel):

- Der erste Wärmetauscher überträgt die Umweltenergie auf das Kältemittel und bringt es zum Verdampfen. Daher wird er üblicherweise Verdampfer

- Im Kompressor oder Verdichter wird der Verdampferdruck von ca. 3 bar durch Verdichtung erhöht und damit die Temperatur des Kältemittels gesteigert. Das funktioniert nur mit zusätzlicher Energie, wie z.B. Strom aus der PV-Anlage.

- Der zweite Wärmetauscher, der Verflüssiger, arbeitet genau umgekehrt wie der Verdampfer: Durch Kondensation wird das dampfförmige Kältemittel wieder flüssig und damit fähig, die aus der Umgebung aufgenommene Energie abzugeben.

- Das Expansionsventil ist das Pendant zum Kompressor: Es dehnt sich aus (expandiert), dadurch verringert sich der Druck und das Kältemittel wird wieder in den Verdampfer zurückgeführt. Von der Drosselung des Drucks kommt der Zweitname des Ventils: Drossel.

Teil 3: Wärmeverteil- und Speichersystem

Das Wärmeverteil- und Speichersystem verteilt die Wärmeenergie im Haus oder leitet sie in einen Speicher. Das im Heizsystem befindliche Wasser nimmt die Wärme aus dem Verflüssiger auf und leitet sie zu einem Verteilersystem wie Flächenheizung oder Heizkörper weiter. Alternativ kann sie auch in einen Pufferspeicher oder Warmwasserspeicher eingespeist werden.

Wie wird der beschriebene Prozess in Gang gesetzt?

Für das Verdichten muss der Kompressor von außen angetrieben werden. Die erforderliche Antriebsenergie kann durch Öl, Gas oder Strom erzeugt werden. Letzteres ist glücklicherweise die verbreitetste Variante – auch wenn herkömmlicher Strom immer noch größtenteils aus fossilen Brennstoffen oder Kernenergie gewonnen wird. Die Klimabilanz von Ökostrom aus Wind, Wasser oder Biomasse ist zwar deutlich besser, Transportverluste sind jedoch auch hier unvermeidbar.

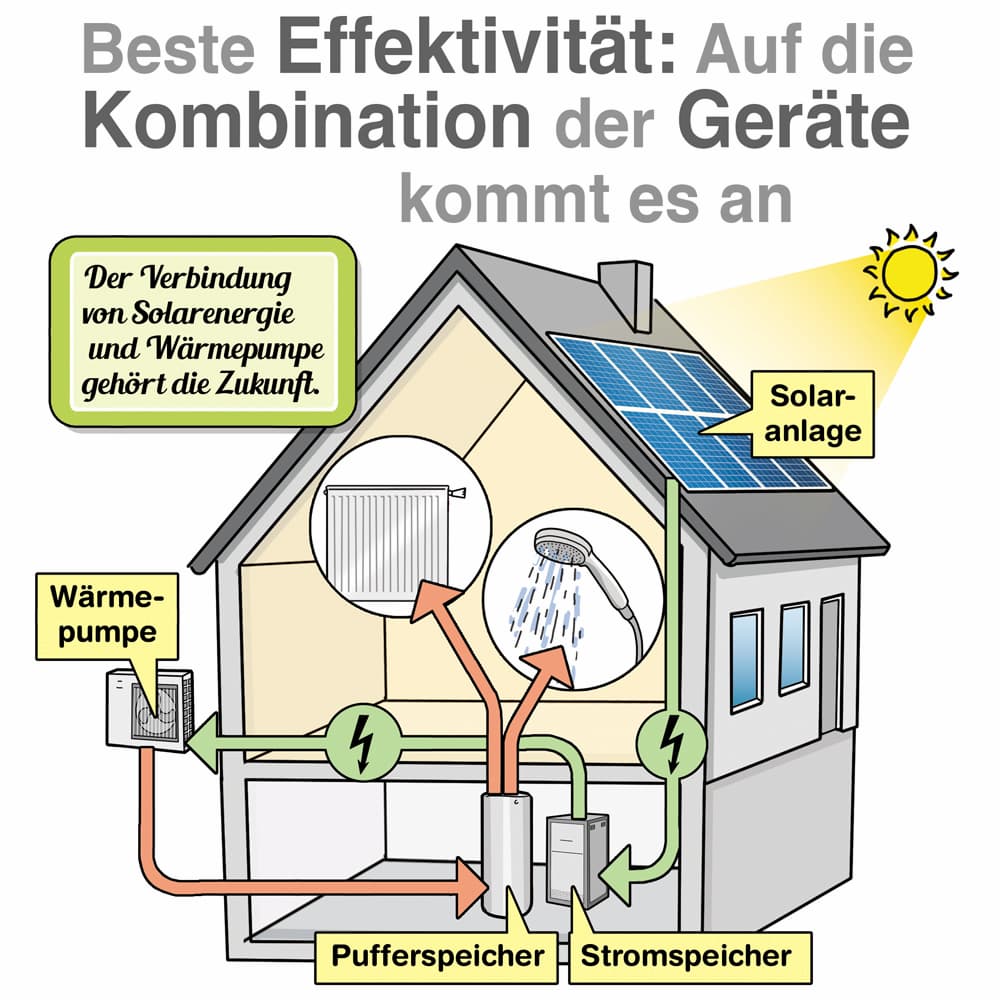

Anders sieht es aus, wenn die Antriebsenergie für die Wärmepumpe aus selbst erzeugtem, regenerativem Solarstrom besteht. Durch kurze Transportwege ist der Wirkungsgrad höher. Und: Der Verbrauch an Strom aus dem Netz und die daraus resultierenden Stromkosten sinken.

Und das Schönste: Die Kombination aus Photovoltaikanlage und Wärmepumpe verbindet zwei regenerative Energien: Solarstrom und Umweltwärme. Beides entstammt Ihrem eigenen Grundstück – ein wahrhaft triftiger Grund für ein wenig Stolz!

Fazit: Werden Solarstrom und Wärmepumpe kombiniert, erspart dies:

- Heizenergie und damit Heizkosten

- Betriebsstrom der Wärmepumpe und damit Betriebskosten

- umweltschädliche CO2-Emissionen

Wärmepumpe: Typen, Kosten, Förderung

Welche Wärmepumpe passt? Typen, Kosten und Förderung im Überblick Seit März 2022 ist die Nachfrage für Wärmepumpen geradezu explodiert –… weiterlesen

Wie viel Antriebsenergie braucht eine Wärmepumpe?

Prinzipiell benötigen Sole-Wärmepumpen und Wasser-Wärmepumpen weniger Antriebsenergie als Luft-Wärmepumpen. Dies wird auf einen Blick durch die stets angegebene Jahresarbeitszahl, kurz JAZ, deutlich. Die JAZ drückt die Effizienz des Heizsystems aus. Eine Jahresarbeitszahl von 3,5 bedeutet, das System erzeugt durch den Einsatz von 1 kWh elektrischer Energie 3,5 kWh Wärme. Effizient ist eine Wärmepumpe mit einer JAZ von mindestens 3,5 – besser 4.

Hinweis: Vorsicht! Oft wird die Jahresarbeitszahl JAZ mit der Leistungszahl COP (Coefficient of Performance) verwechselt. Bei der COP handelt es sich lediglich um Messungen unter Idealbedingungen; dagegen gibt die JAZ den Wirkungsrad der Wärmepumpe unter sich verändernden Temperaturbedingungen eines ganzen Jahres wieder. Typischerweise liegt die COP einer Luftwärmepumpe bei fast 5, die JAZ dagegen fast immer nur bei 3. (Quelle: Bund der Energieverbraucher)

Fazit: Die mit der PV-Anlage erzeugte (oder aus dem öffentlichen Stromnetz bezogene) Energie, so eine Faustregel, wird

- zu 20 bis 25 Prozent als Antriebsenergie benötigt und

- zu 75 bis 80 Prozent als Umweltenergie für das Heizen und/oder die Warmwasserbereitung verfügbar.

Wie wird die benötigte Antriebsenergie berechnet?

Der Stromverbrauch der Wärmepumpe und die daraus entstehenden Kosten lassen sich ganz leicht mit dieser Formel berechnen:

Stromverbrauch = Heizleistung : JAZ x Heizstunden

Die Zahl der Heizstunden ist natürlich sehr unterschiedlich. Sie hängt u.a. von den Außentemperaturen und dem individuellen Empfinden ab. Für Berechnungen werden statistisch ermittelte Normwerte herangezogen. Diese liegen für Norddeutschland bei 2.200, für Süddeutschland bei 1.800 und für Mitteldeutschland bei 2.000 Heizstunden.

Die Heizleistung kann der Jahresabrechnung des vergangenen Jahres entnommen werden. Ein Beispiel: Ihre jährliche Heizleistung beträgt 12.000 Watt, die Jahresarbeitszahl Ihrer Wärmepumpe ist mit 4 angegeben. Dann benötigt Ihre Wärmepumpe pro Heizstunde 3 kWh. Bei durchschnittlich 2.000 Heizstunden pro Jahr wären dies 6.000 kWh Strombedarf. Ein Blick auf den Stromtarif ergibt die jährlichen Kosten, wenn Sie den Strom beim Netzbetreiber beziehen.

TIPP

Nutzen Sie unseren kostenlosen Angebotsservice: Angebote von Solarfachbetrieben vergleichen und bis zu 30 Prozent sparen

Wie viel der Antriebsenergie kann die PV-Anlage erbringen?

Diese Frage ist am schwierigsten zu beantworten, gibt es doch zu viele Einflussfaktoren. Sie beginnen bei der Größe der PV-Anlage, reichen über die Effektivität der Wärmepumpe, den Energieverbrauch aller anderen elektrischen Anlagen im Haushalt etc. und enden mit den Verbrauchsgewohnheiten der Bewohner.

Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) hat jedoch ermittelt, dass

- bei Kombination einer kleineren Solaranlage und einer Wärmepumpe der Eigenverbrauch an Solarstrom von 30 auf 45 Prozent gesteigert wird und

- mit einem zusätzlich installierten Stromspeicher der selbst produzierte Solarstrom sogar zu 70 Prozent selbst verbraucht werden kann.

Größere Solaranlagen erlaubten bei Speichernutzung ein noch ökologischeres Wohnen mit höheren absoluten Eigenverbrauchswerten.

Dass ein Stromspeicher den Eigenverbrauch steigert, ist bekannt. Auch, dass dies gerade bei niedrigen Einspeisevergütungen zu einer schnelleren Amortisierung der PV-Anlage beiträgt. Bedacht werden muss aber auch, dass eine Heizungsanlage – anders als z.B. ein Elektroherd oder der Fernseher – nicht ausgeschaltet wird, wenn die Bewohner schlafen. Leider produziert die Fotovoltaikanlage auch genau dann am meisten Strom, wenn er am wenigsten gebraucht wird: außerhalb der Heizperiode. Daher kann keine Wärmepumpe völlig autark mit Solarstrom laufen. Übers Jahr betrachtet wird es immer auf einen Mix aus Sonnenstrom und Netzstrom hinauslaufen.

Fazit

Keine Wärmepumpe kann zu 100 Prozent mit Energie aus der PV-Anlage betrieben werden. Dafür sind die Diskrepanzen zwischen Bedarf und Bereitstellung einfach zu groß. Dennoch ist eine Kombination beider Komponenten durchaus sinnvoll. Selbst, wenn nur 30 Prozent abgedeckt werden, können sich die Einsparungen bei den Heizkosten sehen lassen. Gut ist auch: Die nicht unerhebliche Anschaffung wird staatlich gefördert.* Daher lautet unser Fazit: Von allen Möglichkeiten, mit Photovoltaik zu heizen, sehen wir die Kombination von Solaranlage und Wärmepumpe als Traumpaar.

Gemeinsam mit einem Stromspeicher, einer Wallbox und einem Elektroauto wird sogar ein Dreamteam für Klimaschutz und Mobilität daraus!

*Zu den Investitionskosten einer Wärmepumpe und den staatlichen Zuschüssen informiert unser Beitrag über die Wärmepumpentypen.

Mit Photovoltaik heizen

Mit Photovoltaik heizen: sinnvoll oder sinnlos? 2020 wurden 68,3 Prozent der Endenergie privater Haushalte für das Aufwärmen der Räume verbraucht. Als… weiterlesen