Solare Energie-Deckung im Einfamilienhaus

Die Strompreise in Deutschland gehören seit Jahren zu den höchsten in Europa. Und obwohl die regenerativen Energien auf dem Vormarsch sind, kommt der meiste Strom nach wie vor aus fossilen Quellen wie Braunkohle, Steinkohle und Erdgas. Betrachten wir unsere Wärmequellen im Haus, gesellt sich der ebenfalls fossile Energieträger Erdöl meistens noch hinzu. Dabei ist die Sonne nicht nur eine günstigere, sondern auch eine deutlich umweltfreundlichere Alternative. Den gesamten Energiebedarf im Einfamilienhaus allein mit Solarenergie zu decken, ist leider (noch) nicht möglich. Wir zeigen Hausbesitzern, welchen Anteil die Sonne bei geschickter Planung übernehmen kann.

Solaranlage-Konfigurator:

Jetzt Ihre Solaranlage konfigurieren und unverbindliche Angebote erhalten!

Vor der EFH-Planung den Energiebedarf kennen

Ohne Strom und Wärme wäre es in den eigenen vier Wänden ziemlich unbehaglich. Lampen blieben aus, die Kaffeemaschine und der Computer täten keinen Mucks und man müsste in den kalten Monaten frieren. Zustände, die in deutschen Einfamilienhäusern zum Glück nicht denkbar sind. Schließlich haben wir Strom im Überfluss, in Küche und Bad fließt warmes Wasser und die Heizung braucht nur aufgedreht zu werden. Gut geplant, kann ein Teil der nötigen Energie aus der Strahlung der Sonne gewonnen werden. Blicken wir zunächst auf die Wärme, die in Privathäusern 70 bis 90 Prozent des Energieverbrauchs ausmacht.

Wärmebedarf mit Solarthermie decken

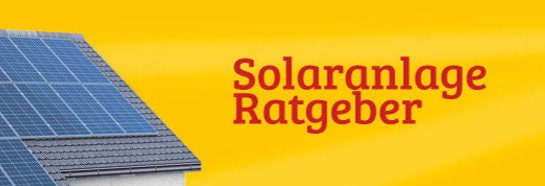

Eine Solarthermie-Anlage kann entweder allein zur Warmwasserbereitung oder zusätzlich zur Heizungsunterstützung dienen. Insbesondere in zweitem Fall lohnt es sich, vor einer möglichen Investition zu prüfen, wo gegebenenfalls Wärmeenergie unnötig verlorengeht. Faktoren wie die Beschaffenheit der Fenster, die Dämmung des Gebäudes sowie das Alter des Hauses können dabei eine wichtige Rolle spielen. Ebenso wie natürlich die Heizungsanlage: Es bringt wenig, Solarthermie zur Heizungsunterstützung einzusetzen, wenn die Anlage uralt ist und ineffizient arbeitet. Da ist das Geld manchmal (zunächst) besser in eine neue Heizung angelegt und die Solarthermie erst der zweite Schritt.

Heizungsbedarf ermitteln

Um zu ermitteln, inwieweit Solarthermie bei der Deckung des Heizungsbedarfs helfen kann, muss man einige Eckdaten kennen. Dazu zählt der durchschnittliche Energiebedarf eines Hauses pro Quadratmeter. Hierzu gibt es unterschiedliche Ansätze. Das Umweltbundesamt beispielsweise hat ermittelt, dass in Deutschland jährlich rund 130 Kilowattstunden für Raumwärme pro Quadratmeter verbraucht wird. Mit diesem Wärmebedarf kann man rechnen, wenngleich bedacht werden muss, dass die individuellen Werte mitunter bedeutend abweichen können. Etwa, wenn die Bewohner des Einfamilienhauses selten heizen oder jederzeit alle Räume muckelig warm haben wollen. So können besonders energieeffiziente Häuser mit sparsamen Bewohnern weit unter 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter (kWh/m²) und Jahr benötigen, während alte, schlecht gedämmte Immobilien mit fröstelnden Bewohnern auch bei 300 kWh/m² landen können. Der bundesweite Jahresdurchschnitt liegt bei 130 kWh/m².

Warmwasserbedarf ermitteln

Hinzurechnen muss man nun noch das Warmwasser. Der Bedarf hängt natürlich nicht von der Größe des Hauses, sondern von der Anzahl der darin lebenden Personen ab. Je nach Dusch- und Badegewohnheit sowie des sonstigen Warmwasserverbrauchs wird pro Person mit etwa 600 bis 800 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr gerechnet, die die Heizungsanlage für das Erwärmen benötigt. Der Mittelwert beträgt also 700 kWh.

Solarer Deckungsgrad

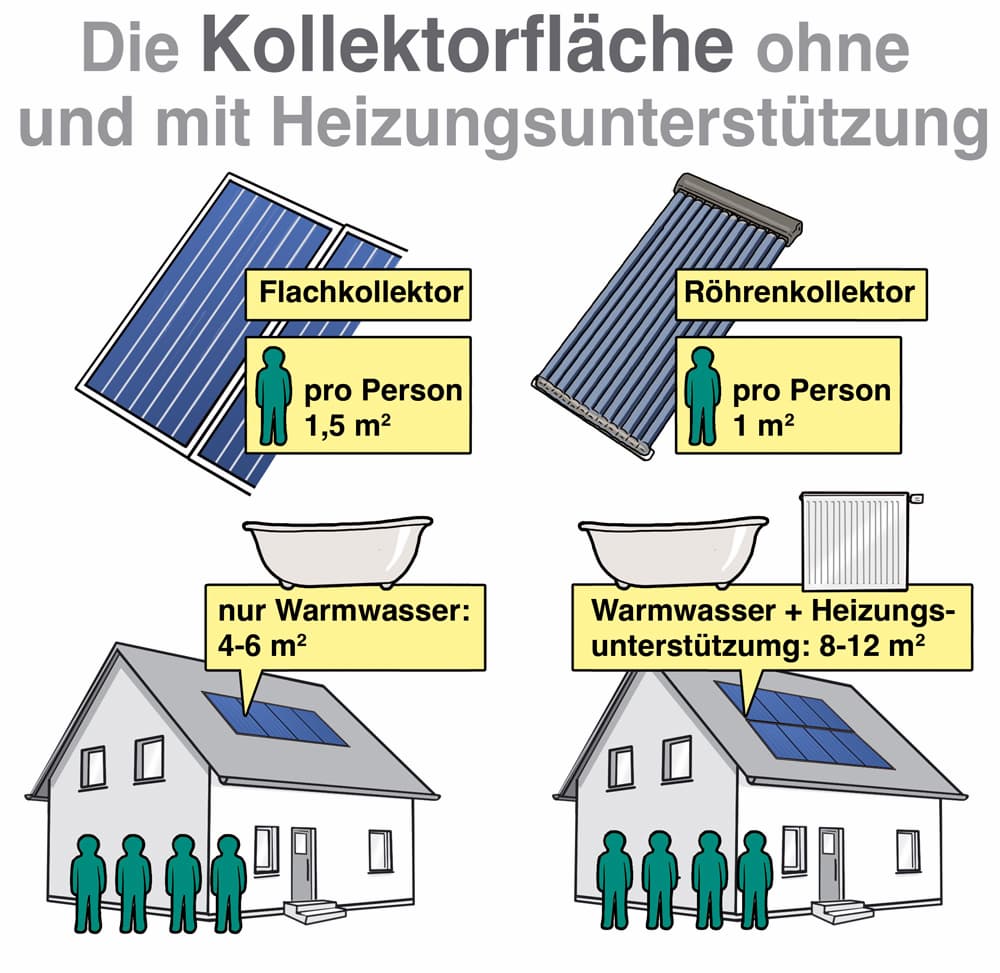

Der solare Deckungsgrad ist der Anteil des Wärmebedarfs, den die Solaranlage deckt. Oder gefragt: Wie viel des Wärmebedarfs kann man mit einer Solarthermie-Anlage umweltfreundlicher und kostengünstiger als im Fremdbezug decken? Auch hier sollte im individuellen Fall von Fachexperten genau nachgerechnet werden, bevor man sich eine Anlage anschafft. Als Faustformel gilt aber: Dient sie allein zur Trinkwassererwärmung, kann die Sonne bis zur Hälfte der benötigten Energie decken. Dient sie zusätzlich zur Heizungsunterstützung, kann bis zu einem Drittel der Heizwärme durch die Anlage geschultert werden. In der Praxis liegen die Werte aber deutlich unter diesen Maximalangaben, man sollte seine Rechengrößen also eher vorsichtig ansetzen.

Investitionskosten Solarthermie

Dem stehen Ausgaben gegenüber, zum einen für die Anschaffung. Hier muss berücksichtigt werden, dass Anlagen mit zusätzlicher Heizungsunterstützung mehr Kollektorfläche und einen größeren Warmwasserspeicher benötigen als solche zur ausschließlichen Warmwasserbereitung. Während bei letzteren mit Investitionskosten von bis zu 10.000 Euro gerechnet werden muss, können erstere mit bis zu 15.000 Euro oder mehr zu Buche schlagen. Kombi-Anlagen bringen also höhere Kosten, aber auch eine größere Ersparnis. Hinzu kommen Wartungs- und Betriebskosten. Ist eine Prognose für den individuellen Ertrag einer Anlage erstellt, kann man so auch leicht berechnen, wann sich die Anlage in etwa amortisiert haben wird. Und nicht vergessen: Es gibt einen Joker. Die Solarthermie wird staatlich gefördert. In vielen Fällen schlägt das Pendel dadurch von „lohnt sich vielleicht“ hin zu „lohnt sich sicher“.

Strombedarf mit Photovoltaik decken

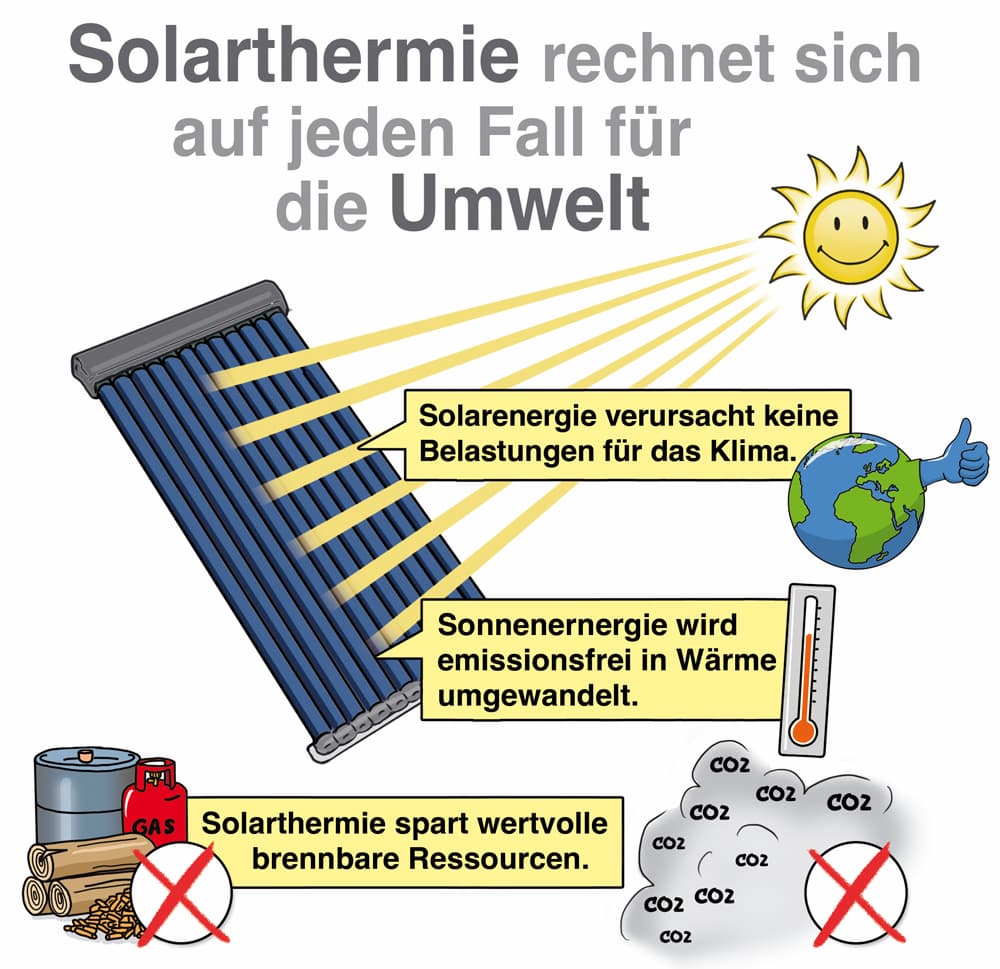

Aus Sonnenstrahlen lässt sich nicht nur Wärme, sondern auch Strom gewinnen, was als Photovoltaik bezeichnet wird. Der beste Strom ist zwar immer noch der, der gar nicht erst verbraucht wird. Daher ist es sinnvoll, sich im Haus einmal auf die Suche nach großen Stromfressern mit Einsparpotenzial zu begeben. 100-Watt-Glühbirnen dürften mittlerweile überall der Vergangenheit angehören, aber auch manch alter Kühlschrank oder unnötig laufende Geräte können enorm viel Strom verbrauchen – und der ist in Deutschland teuer. Wer unsicher ist, kann beispielsweise für wenig Geld ein Strommessgerät kaufen. Das wird in der Regel zwischen Steckdose und Gerät geklemmt und gibt schnell Aufschluss, wie groß der Energiehunger ist.

Strombedarf ermitteln

Ganz ohne Strom geht es aber natürlich nirgendwo. Wie viel in einem Einfamilienhaus verbraucht wird, hängt – ähnlich wie bei der Solarthermie – von einigen individuellen Faktoren ab. Dazu zählen etwa die Anzahl der im Haus lebenden Personen, die Anzahl der genutzten Geräte sowie ihre Energieeffizienz. Großen Einfluss auf den Stromverbrauch hat auch der Warmwasserverbrauch. Wird es über elektrische Warmwasserspeicher oder Durchlauferhitzer bereitgestellt, ist er wesentlich höher als bei der Erzeugung durch Verbrennung in einem Heizkessel. Eine umweltfreundliche Alternative dafür ist natürlich auch die Solarthermie.

Weiß man das alles, verwundert es nicht, dass die gängigen Angaben zum durchschnittlichen Stromverbrauch in einem Einfamilienhaushalt eine sehr große Bandbreite aufweisen. Bei drei Personen geht man von einem Stromverbrauch von 3.000 bis 4.500 Kilowattstunden pro Jahr aus, bei fünf Personen von 4.000 bis 5.500 Kilowattstunden. Bei einem Strompreis von 40 Cent pro Kilowattstunde ergibt das 1.200 bis 1.800 Euro beziehungsweise 1.600 bis 2.200 Euro.

Autarkiegrad

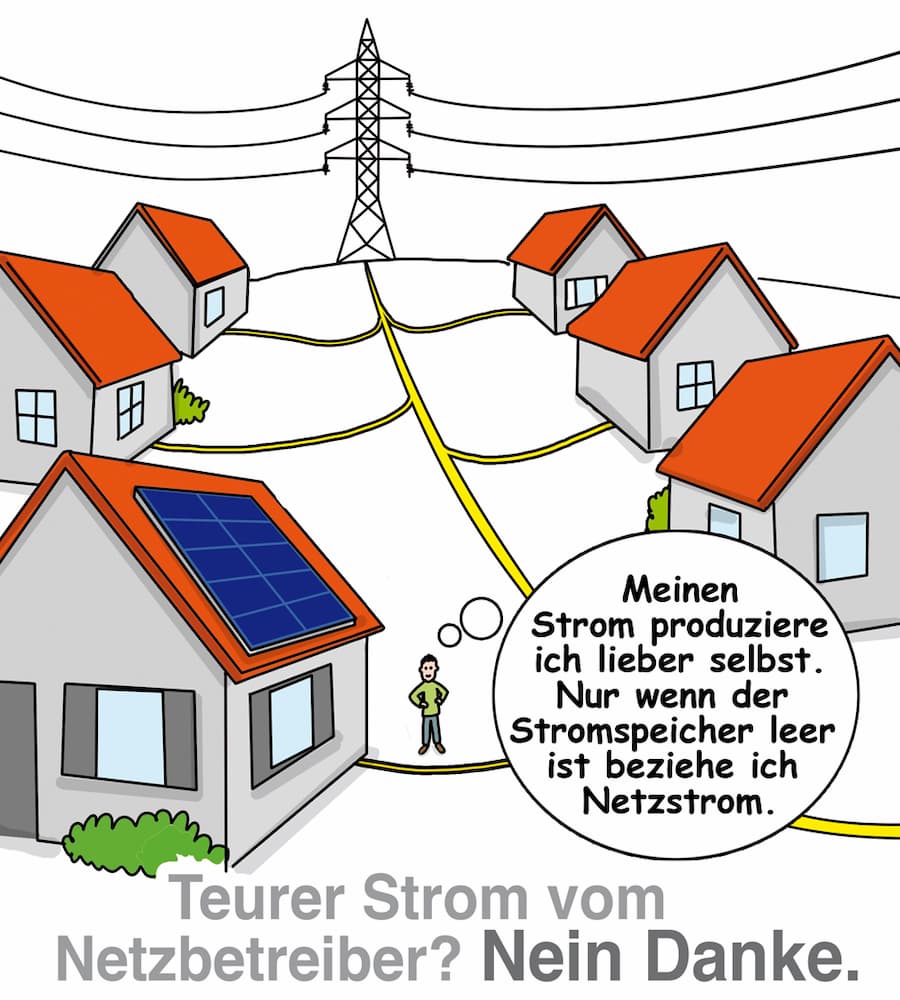

Der Autarkiegrad gibt an, wie viel Prozent des eigenen Strombedarfs durch eigene Erzeugung gedeckt werden kann. Oder als Frage: Wie viel des Strombedarfs kann man mit einer Photovoltaik-Anlage umweltfreundlicher und kostengünstiger als im Fremdbezug decken? Eine 100-prozentige Autarkie ist praktisch nicht möglich. Dazu müsste die Anlage beispielsweise auch im Winter so viel Strom produzieren, dass der gesamte Haushalt versorgt ist. Der große Rest muss also vom Energieversorger zum Marktpreis zugekauft werden.

PV-Anlagen ohne Stromspeicher erreichen einen Autarkiegrad von 30 bis 40 Prozent. Mit Stromspeicher kann die Quote auf 60 bis 80 Prozent klettern. Das heißt im ersten Fall, dass immer noch 60 bis 70 Prozent des Strombedarfs von Energieversorgern kommen müssen, im zweiten Fall lediglich noch 20 bis 40 Prozent.

Investitionskosten Photovoltaik

Dem stehen auch bei der Photovoltaik Ausgaben gegenüber. Dazu zählen die Anschaffungskosten, die bei einer Anlage ohne Stromspeicher bei einem Einfamilienhaus häufig zwischen 8.000 und 11.000 Euro liegen. Mit Stromspeicher erhöht sich die Summe, je nach dessen Größe, um etwa 5.000 Euro. Die Anlagen amortisieren sich also in der Regel – die Frage ist im individuellen Fall nur, nach wie vielen Jahren. Eine große Unbekannte ist hierbei der Strompreis. Je höher er ist, desto teurer ist der Zukauf und desto eher hat man die Kosten für die Anlage wieder eingespielt. Da in absehbarer Zeit nicht mit drastisch fallenden Strompreisen zu rechnen ist, ist eine Investition in eine Photovoltaik-Anlage in den meisten Fällen zumindest mittel- bis langfristig lohnend. Neben dem finanziellen Aspekt ist für viele Menschen außerdem wichtig, sich möglichst unabhängig von Kapriolen am Energiemarkt zu machen.

TIPP

Nutzen Sie unseren kostenlosen Angebotsservice: Angebote von Solarfachbetrieben vergleichen und bis zu 30 Prozent sparen

Warum nicht beides – Photovoltaik und Solarthermie?

Viel hilft viel, könnte man meinen. Den Strombedarf bis zu 80 Prozent, dazu den Warmwasserbedarf bis zu 50 Prozent und die Heizwärme bis zu 33 Prozent mit Solarenergie decken, das wäre eine Idealvorstellung mit dem heute technisch Möglichen. Die Idee scheint also naheliegend, sich sowohl eine Solarthermie- als auch eine Photovoltaikanlage anzuschaffen. Die Rechnung geht aber selten auf.

Erstens sind die Technologien unterschiedlich und es genügt nicht, einfach nur zwei Arten von Paneelen – Solarkollektoren für die Solarthermie, Solarmodule für die Photovoltaik – auf dem Dach zu installieren. Die Anlagentechnik im Haus muss auch der jeweiligen Funktion entsprechen. Zweitens ist für beides selten genügend Montagefläche vorhanden. Und drittens ist das Betreiben zweier Anlagen komplexer, was die Fehleranfälligkeit erhöht. Besser fährt daher, wer sich vorher ausrechnet, welche Technologie die größere Ersparnis bringt. Die Investitionskosten natürlich immer mit einberechnet.

Photovoltaik oder Solarthermie

Photovoltaik und Solarthermie: Abgrenzung und Gemeinsamkeiten Die Frage „Photovoltaik oder Solarthermie: Was soll aufs Dach?“ könnte genauso gut lauten „Strom… weiterlesen