Netzbetreiber-Entgelte für eingespeisten Solarstrom wieder attraktiv

Wer zwischen 30. Juli 2022 und 31. Januar 2024 eine Photovoltaik-Anlage angemeldet hat, war schlau. Denn die Bundesregierung hatte die Degression der Einspeisevergütung in diesem Zeitraum ersatzlos gestrichen. Doch keine Panik: Die kontinuierliche Absenkung dieser Förderung seit dem 1. Februar 2024 erfolgt äußerst moderat. Wir erläutern die Details – und welche Vergütung die Betreiber noch einige Jahre nach Ablauf der 20-Jahre-Förderung nutzen können.

Solaranlage-Konfigurator:

Jetzt Ihre Solaranlage konfigurieren und unverbindliche Angebote erhalten!

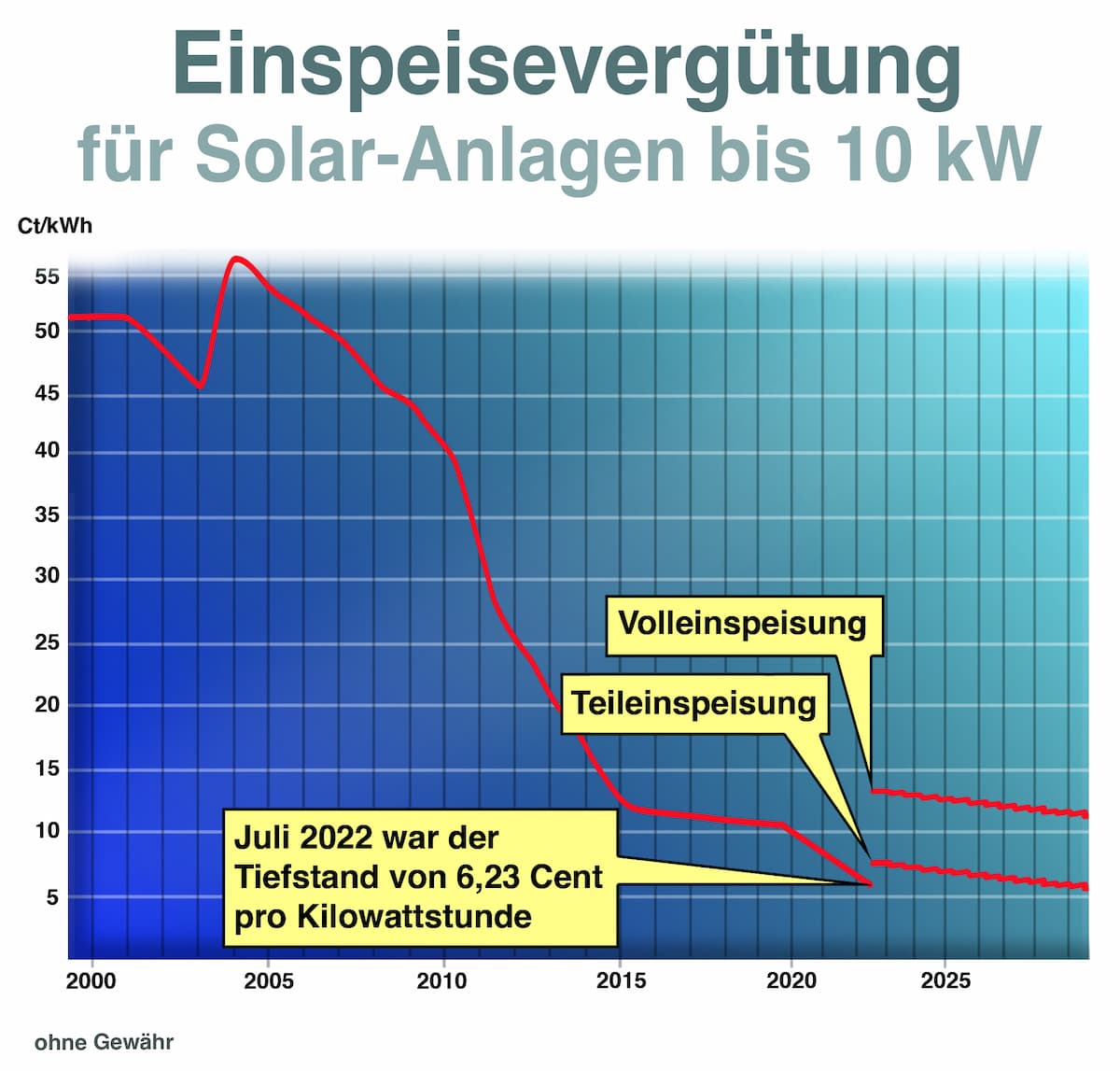

Entwicklung der Einspeisevergütung

Am 1. April 2000 wurde mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgelegt, dass die Netzbetreiber allen Eigentümern einer Photovoltaikanlage für den Strom, den sie in das öffentliche Netz einspeisen, eine feste Einspeisevergütung zu zahlen haben. Auch heute noch wird die Höhe des Betrags vom Gesetzgeber regelmäßig für alle Neuanlagen festgelegt. Was sich ebenfalls nicht geändert hat: Die Einspeisevergütung bleibt über die Laufzeit von 20 Jahren konstant. Egal, wie sie sich entwickelt: Die Anlagenbetreiber betrifft es nicht, denn sie genießen Bestandsschutz. Ausschlaggebend für die Höhe der Einspeisevergütung ist einzig das Datum der Inbetriebnahme.

Die Höhe der Einspeisevergütung nach dem EEG ist allerdings keineswegs konstant, sondern unterliegt in der Regel einer Degression. Das heißt: Da sich der Vergütungssatz nach dem Datum der Inbetriebnahme richtet, sinkt er in zuvor festgelegten Abständen.

Einspeisevergütung bis 29. Juli 2022

Bis Ende Juli 2022 unterlag die Einspeisevergütung einer monatlichen Degression, die Vergütung reduzierte sich also von Monat zu Monat. Erhielten Neuanlagen der ersten Generation nahezu 60 Cent, hatte sich die staatliche Vergütung für PV-Anlagen bis 10 kWp im Juli 2022 auf 6,23 Cent pro Kilowattstunde verringert. Die Begründung ist nachvollziehbar: Ein steigender Zubau an Photovoltaikleistung lässt die Preise purzeln. Außerdem: Wenn Anlagen immer erschwinglicher werden, benötigen sie weniger Förderung. Leider hat sich die positive Preisentwicklung 2022 jedoch umgekehrt. Darauf reagierte die Bundesregierung mit einem Aussetzen der Degression.

Unter Zubau versteht man den Bau neuer Photovoltaikanlagen bzw. die dadurch erhöhte jährliche Photovoltaikleistung. Staatlicherseits erwünscht war ein Jahresvolumen von 2.100 bis 2.500 Megawatt. Bewegte sich der Zubau in diesem Bereich, betrug die monatliche Degression 0,4 Prozent („Basisdegression“). Je höher der sogenannte „anzulegende Wert“ liegt, desto stärker steigt diese Absenkung (§ 49 EEG). Lange wurde der Wert um über 1.000 MW überschritten, was eine auf 1,4 Prozent erhöhte monatliche Degression bedeutete.

Einspeisevergütung seit 30. Juli 2022

Mit dem Inkrafttreten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2023 wurden folgende Änderungen zum 30. Juli 2022 wirksam:

1. Erhöhung der Vergütungssätze

Aufgrund der Energiekrise sind die Preise für die Anschaffung und die Installation von Solaranlagen quasi explodiert. Um Anlageninteressenten zu ermutigen und ihnen die Entscheidung für eine gute Sache schmackhafter zu machen, wurden die Sätze für die Einspeisevergütung angehoben.

2. Trennung von Teileinspeisung und Volleinspeisung

Das ist neu: Um die Einspeisung ins öffentliche Stromnetz attraktiver zu machen, wird bei einer Volleinspeisung deutlich mehr gezahlt. Volleinspeisung heißt, keinen Solarstrom selbst zu nutzen, sondern den gesamten Stromertrag an den Netzbetreiber zu liefern. Wird Strom für den Eigenbedarf „abgezweigt“, spricht man von einer Teileinspeisung oder Überschusseinspeisung. Die folgende Tabelle listet die jeweiligen Vergütungssätze für den Zeitraum vom 30. Juli 2022 bis 31. Januar 2024 auf.

|

Feste Einspeisevergütung für Wohngebäude, Lärmschutzwände und Gebäude (§ 48 Abs. 2 EEG) |

|||

|---|---|---|---|

| Bis 10 kW | Bis 40 kW | Bis 100 kW | |

| Teil-/Überschusseinspeisung | 8,2 Ct/kWh | 7,1 Ct/kWh | 5,8 Ct/kWh |

| Volleinspeisung | 13,0 Ct/kWh | 10,9 Ct/kWh | 10,9 Ct/kWh |

Damit liegt die Solarvergütung für Volleinspeiser bei mehr als dem Doppelten von früher. Ob sich eine Volleinspeisung für kleine Solaranlagen rechnet, untersucht unser Beitrag Lohnt sich eine Photovoltaik-Anlage 2024?

3. Aussetzen der Degression

Die Maßnahmen lösten den erwarteten Run auf PV-Anlagen aus. Damit die lange Wartezeit auf einen Installationstermin keinen Interessenten doppelt bestraft, wurde die Einspeisevergütung bis Ende Januar 2024 eingefroren. Bis dahin angemeldete Neuanlagen erhielten exakt dieselbe Vergütung wie bei der Einführung der Maßnahme.

Ende der Degressionsaussetzung seit 1. Februar 2024

Seit 1. Februar 2024 ist die Degression wieder in Kraft. Das heißt, die Einspeisevergütung ist wieder abhängig vom Datum der Inbetriebnahme. Dennoch ist dies nur ein halber Schritt zurück. Denn anders als eineinhalb Jahre zuvor, sinkt die Förderung halbjährlich um 1,0 Prozent – und nicht von Monat zu Monat um 0,4 Prozent. Für 2024 hat dies folgende Auswirkungen:

|

Feste Einspeisevergütung für Wohngebäude, Lärmschutzwände und Gebäude (§ 48 Abs. 2 EEG) |

|||

|---|---|---|---|

| Bis 10 kW | Bis 40 kW | Bis 100 kW | |

| 01.02.2024 – 31.07.2024 | |||

| Teil-/Überschusseinspeisung | 8,11 Ct/kWh | 7,03 Ct/kWh | 5,74 Ct/kWh |

| Volleinspeisung | 12,87 Ct/kWh | 10,79 Ct/kWh | 10,79 Ct/kWh |

| 01.08.2024 – 31.01.2025 | |||

| Teil-/Überschusseinspeisung | 8,03 Ct/kWh | 6,96 Ct/kWh | 5,68 Ct/kWh |

| Volleinspeisung | 12,74 Ct/kWh | 10,68 Ct/kWh | 10,68 Ct/kWh |

Die aktuellen Werte beider Fördersätze sind bei der Bundesnetzagentur abrufbar: Fördersätze für Solaranlagen und Mieterstromzuschlag.

Für die Staffelung ist die installierte Leistung ausschlaggebend, nicht die Menge des eingespeisten Solarstroms. Ist die Anlage größer als 10 kWp, wird ein Durchschnittswert errechnet. Beispiel 15-kWp-Anlage mit Überschusseinspeisung: Für die ersten 10 kWp erhält der Betreiber bei der ersten Degression 10 x 8,11 Cent und 5 x 7,03 Cent, ergo durchschnittlich 7,75 Cent pro eingespeister Kilowattstunde, bei der zweiten Degression 7,67 Cent. Bei Volleinspeisung würde die Vergütung 12,18 Cent/kWh bzw. 12,03 Cent/kWh betragen.

Einspeisevergütung für Ü20-Anlagen

Die ersten Photovoltaikanlagen haben mittlerweile das Ende der 20-jährigen Vergütungsgarantie erreicht – und Jahr für Jahr kommen neue hinzu. Die Betreiber der sogenannten ausgeförderten Anlagen werden jedoch nicht alleine gelassen. Beträgt die Anlagenleistung unter 100 Kilowatt pro Jahr, besteht weiterhin ein Anspruch auf eine Einspeisevergütung (§§ 19 und 21 EEG). Allerdings richtet sich deren Höhe dann nach dem sogenannten Jahresmarktwert Solar (JW Solar). Dessen Berechnung erfolgt anhand der monatlich durch die vier Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ermittelten und auf deren gemeinsamen Internetplattform Netztransparenz.de veröffentlichten Marktwerte (MW Solar). Stichtag für die Veröffentlichung ist der 10. Tag des Folgemonats bzw. der 10. Januar für das vorausgegangene Jahr. Betreiber ausgeförderter Anlagen erhalten ihre Abrechnung also immer Anfang des Folgejahrs – und wissen dann erst, ob eine Erstattung oder eine Zahlung fällig wird. Zuvor haben die Netzbetreiber jeweils bis zum 15. eines Folgemonats „Abschläge in angemessenem Umfang zu leisten“ (§ 26 EEG).

De facto handelt es sich hier um eine reduzierte Einspeisevergütung. 2020 betrug der Jahresmittelwert geringe 2,879 ct/kWh. Für 2021 war schon im 2. Halbjahr eine attraktivere Vergütung zu erwarten, denn ab Mai stieg der Monatsmarktwert stark an: von 4,187 auf stolze 27,075 ct/kWh im Dezember. Als Begründung wurde der hohe Strompreisanstieg 2021 angeführt. Allerdings seien die Marktwerte im Winter durch die schwächere solare Stromproduktion ohnehin tendenziell höher.

2023 ergab sich folgendes Bild: Mit 12,343 Cent/kWh lag der Wert im Februar am höchsten, mit 5,173 Cent/kWh im Juli am niedrigsten. Im Dezember lag er mit 6,592 Cent/kWh ungewöhnlich niedrig.

Im Ergebnis ergab sich ein Jahresmarktwert JWSolar von 7,200 Cent/kWh. Der Jahresmittelwert MWSolar(a) beträgt entsprechend der Berechnung nach § 33 EEG 2012 für das Jahr 2023 8,003 Cent/kWh – und liegt damit sogar noch niedriger als 2021 (Stand: 10. Januar 2024. Vorjahr: 20,806 Cent/kWh) Für 2024 wird wieder ein Anstieg erwartet.

Die Höhe dieser Vergütung verringert sich allerdings um einen Betrag für die Netzbetreiber. Bis 2021 war dies eine festgelegte Vermarktungspauschale in Höhe von 0,4 ct/kWh bzw. 0,2 ct/kWh, wenn ein intelligentes Messsystem installiert ist. Seit 2022 sind es die tatsächlichen Vermarktungskosten der ÜNB: Für das Jahr 2022 betrug der „Abzugsbetrag für ausgeförderte Anlagen“ 0,000 ct/kWh, für 2023 wurde er nun auf 1,808 ct/kWh festgelegt. Wie negativ sich dieses auswirken wird, bestimmt letztendlich die Politik.

Nach § 25 EEG endet dieser Anspruch am 31. Dezember 2027.

TIPP

Nutzen Sie unseren kostenlosen Angebotsservice: Angebote von Solarfachbetrieben vergleichen und bis zu 30 Prozent sparen

Einspeisevergütung und Wirtschaftlichkeit

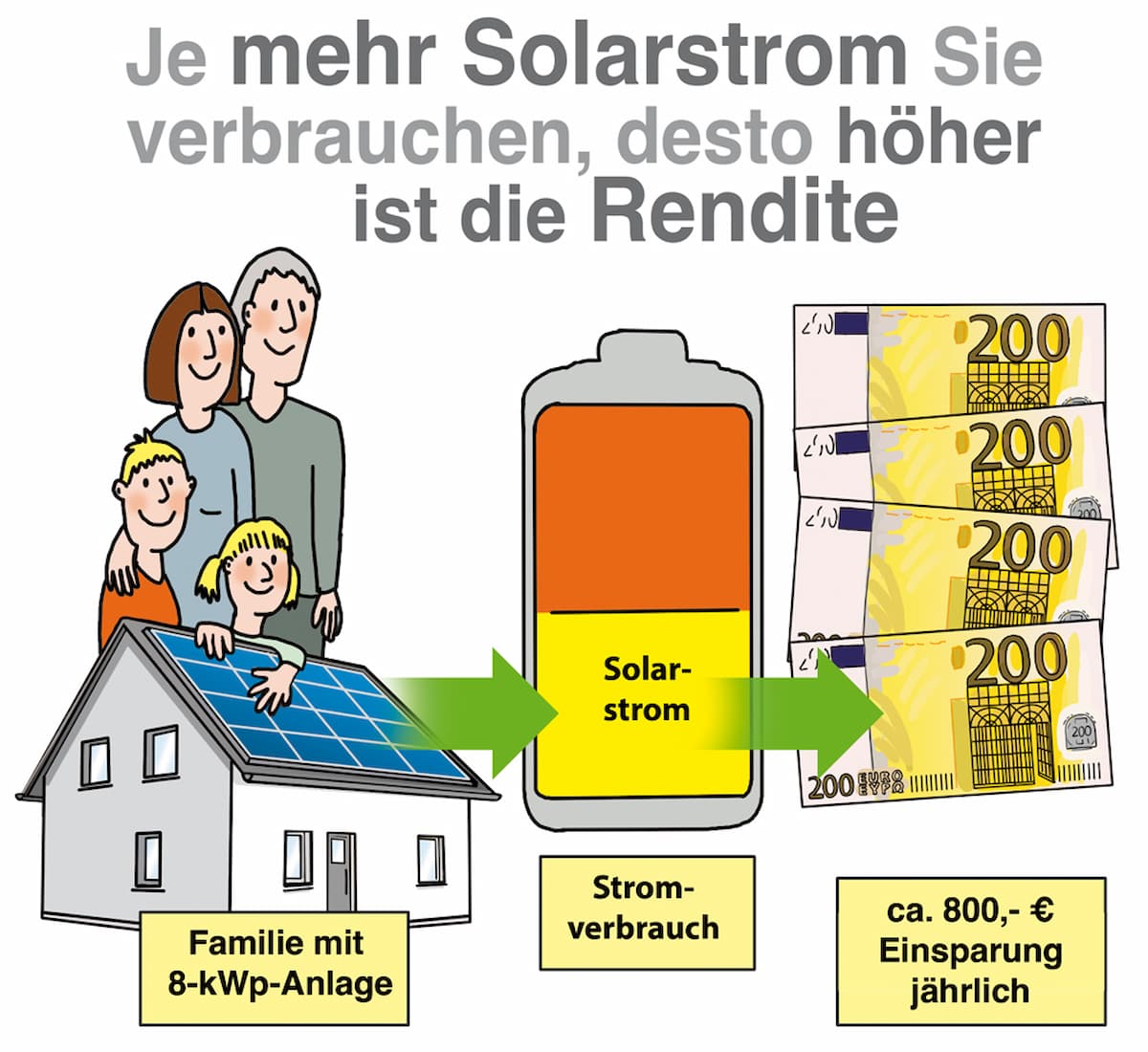

Für die Einspeisevergütung spricht zweifellos der Komfort bei der Abwicklung. Alles läuft nahezu automatisch und erübrigt darüber hinaus einen kostspieligen Stromspeicher. Schön ist auch, dass das oft hervorgehobene „Aber“ heute wieder leichter wiegt: Natürlich reicht der produzierte Strom in den seltensten Fällen aus und natürlich müssen die Verbraucher im Haus häufig zusätzlich mit deutlich teurerem Netzstrom versorgt werden. Eine Erweiterung einer bestehenden PVA gilt nach 12 Monaten jedoch als Neuanlage – und jede Neuanlage hat ein Anrecht auf die nun geltende Einspeisevergütung.

Steigende Strombezugskosten sind immer das Hauptargument gegen eine Netzeinspeisung. Um die Photovoltaikanlage wirtschaftlich zu betreiben, ist es daher wichtig, ihre Größe optimal zu bemessen und möglichst viel des selbst produzierten Stroms auch selbst zu verbrauchen. Wird zusätzlich ein Energiespeicher eingebaut, lässt sich der Eigenverbrauch noch weiter erhöhen und somit der Strombezug aus dem öffentlichen Netz erfreulich minimieren.

Eine differenzierte Entscheidungshilfe für die optimale Nutzung von Solarstrom bietet der Beitrag Netzeinspeisung vs. Eigenverbrauch.

Photovoltaik Wirtschaftlichkeit

Aufgrund der stetig sinkenden Einspeisevergütung stellen sich immer mehr PV-Interessenten die Frage: Lohnt es sich überhaupt noch, eine Photovoltaik-Anlage anzuschaffen?… weiterlesen