Die wichtigsten Kennwerte von PV-Anlagen

Die Leistung einer PV-Anlage basiert auf mehreren Kennwerten, auch Kenngrößen oder Kennzahlen genannt. Anhand dieser Leistungsangaben lässt sich die erzeugte Energie – und damit letztendlich auch der Stromertrag – zuverlässig bestimmen. Dieser Beitrag liefert einen Überblick über die einzelnen Kennwerte. Genauere Erläuterungen finden PV-Anlagenbetreiber in Einzelbeiträgen, auf die im jeweiligen Abschnitt verlinkt wird. Angehängt sind zudem zwei Parameter, für deren Einschätzung einfach verständliche Kennzahlen ebenfalls hilfreich wären. Eine kurze Analyse zeigt auf, warum dies gerade bei der Umweltbilanz unmöglich scheint.

Solaranlage-Konfigurator:

Jetzt Ihre Solaranlage konfigurieren und unverbindliche Angebote erhalten!

Solare Strahlung kWh/m²

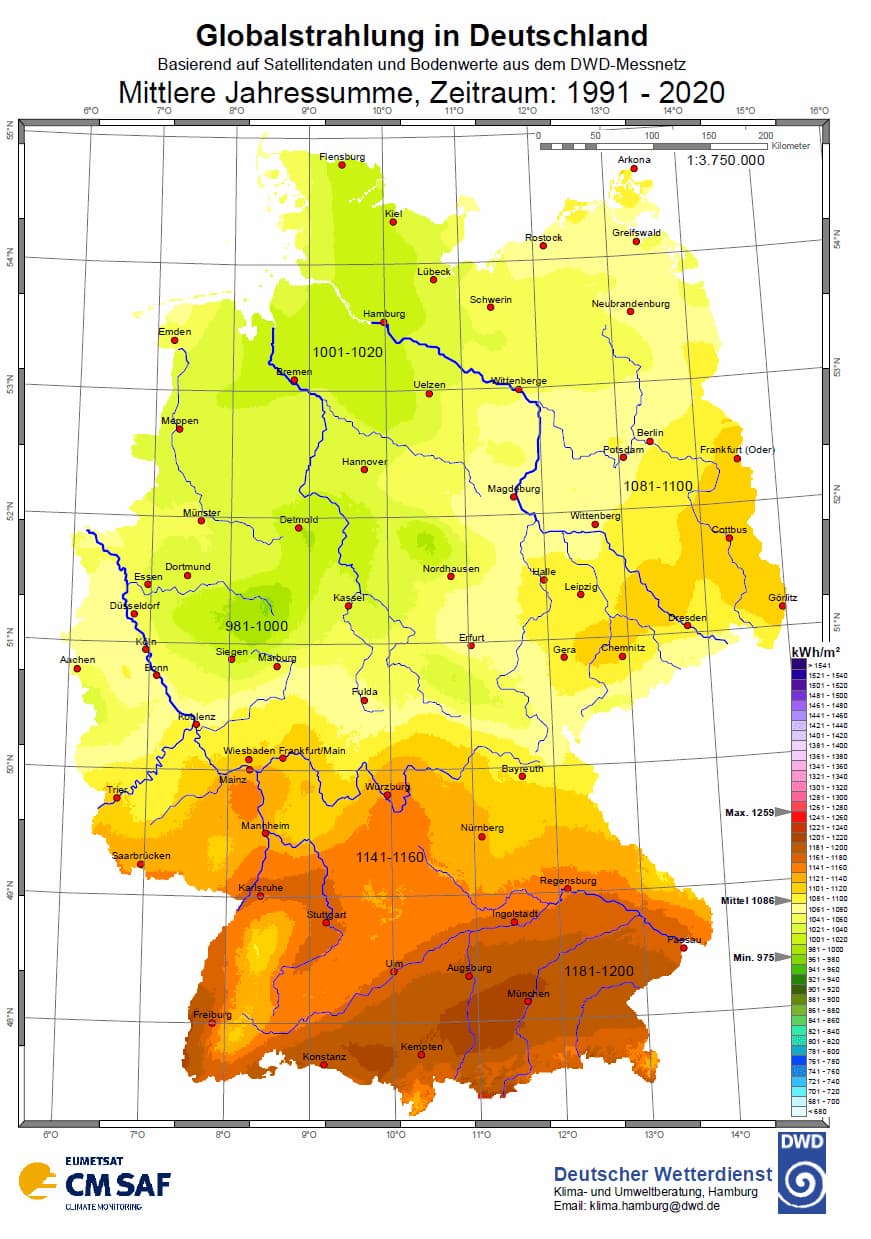

Wie viel von der Sonnenstrahlung auf ein Photovoltaikmodul auftrifft, hängt von zahlreichen Faktoren ab: dem Sonnenstand je nach Tages- und Jahresverlauf sowie dem aktuellen Wetter. Die außerhalb der Atmosphäre hierzulande zwischen 1.325 und 1.420 Watt pro Quadratmeter betragende Einstrahlung reduziert sich auf rund 1.000 W/m² (bei wolkenlosem Himmel). Zu dieser direkten Sonneneinstrahlung gesellt sich allerdings noch die indirekte Strahlung, sodass sich in Deutschland je nach Region pro Quadratmeter eine jährliche Summe zwischen 975 und 1.259 Kilowatt für eine Stunde ergibt (Quelle: DWD für den Zeitraum 1991-2020). Diese sogenannte Globalstrahlung wird mit dem Wert kWh/m² angegeben.

Wie entscheidend die Globalstrahlung für die Stromerzeugung im Jahresverlauf ist, erläutert unser Beitrag zum Ertrag in Sommer und Winter.

Nennleistung kW und Spitzenleistung kWp

Die tatsächliche Leistung der Photovoltaikanlage wird ebenfalls von mehreren Faktoren bestimmt. Neben der Globalstrahlung üben die Gegebenheiten des Aufstellungsortes und die Modultemperatur bedeutenden Einfluss aus. Ein eigens entwickelter Teststandard zielt darauf, Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Sein Name: STC – Standard Test Conditions. Sein Nachteil: Die Laborbedingungen kommen in der Realität nie gleichzeitig vor. Sein Vorteil: Die Herstellerangaben sind auf einen Blick vergleichbar.

Die im Standardtest ermittelte Nennleistung kW wird als Spitzenleistung kWp angegeben. Im Beitrag Kilowatt-Peak stellen wir die realen Bedingungen den einzelnen Testkonditionen gegenüber.

Spezifischer Ertrag kWh/kWp

Eine weitere Kenngröße erlaubt den Vergleich des Stromertrags unterschiedlich großer Anlagen: Der spezifischer Ertrag bezieht sich immer auf 1 kWp – und erspart Anlageninteressenten damit ein umständliches Umrechnen. Die Angabe erfolgt in Kilowattstunde pro Kilowattpeak, kWh/kWp. Dieser Wert bezieht sich üblicherweise auf den Ertrag eines Jahres – und kann in Abhängigkeit von der Globalstrahlung erheblich schwanken. Bei gut ausgerichteten Anlagen sollte der spezifische Ertrag zwischen 950 und 1.100 kWh/kWp liegen.

Wie der Ertrag einer PV-Anlage berechnet wird, weiß unser Beitrag zum Stromertrag.

Wirkungsgrad η=%

Was eine PV-Anlage wirklich leistet, hängt von zwei Wirkungsgraden ab: dem Wirkungsgrad des Solarmoduls und dem Wirkungsgrad des Wechselrichters.

Der Modulwirkungsgrad bezieht sich auf die Flächenleistung (m²/kWp) und nicht, wie oft angenommen, auf die Stromausbeute in Bezug auf die Modulleistung (W). In Prozent angegeben wird der Anteil der auftreffenden Sonnenstrahlung, der in nutzbare Energie umgewandelt werden kann. Die Wirkungsgrade von Solarmodulen sind sehr unterschiedlich: Bei handelsüblichen kristallinen Photovoltaikmodulen reichen sie von 15 bis 22 %, bei Dünnschichtmodulen liegen sie zwischen 5 und 16 %. Bezogen auf die Installationsfläche erfordert dies einen Platzbedarf zwischen 5 und 25 m² für 1 kWp Nennleistung.

Der Wechselrichterwirkungsgrad gibt den Anteil des einfließenden Gleichstroms, der letztendlich als Wechselstrom genutzt werden kann, an. Dazu muss man wissen, dass ein Teil des erzeugten Solarstroms bei der Energieumwandlung und dem Betrieb des Gerätes verlorengeht. Gute trafolose Wechselrichter erreichen einen Umwandlungswirkungsgrad von über 95 %.

Im Beitrag Wirkungsgrad von Photovoltaikanlagen werden beide Varianten ausführlich erläutert.

Wirkungsgrad von Photovoltaik Anlagen

Einfach erklärt: Wirkungsgrad von Solarmodul und Wechselrichter „Entscheidend ist, was hinten rauskommt“, so einst ein deutscher Bundeskanzler. Auf die Photovoltaik… weiterlesen

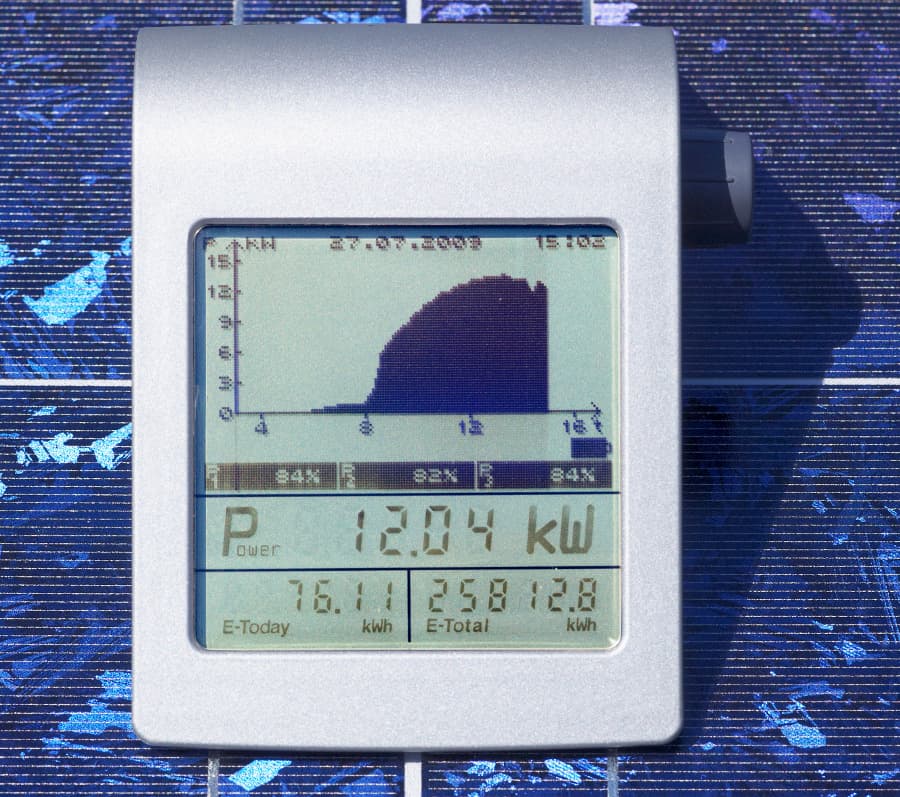

Performance Ratio PR=%

Wirkungsgrade sind ebenfalls Nenngrößen. Das heißt, die Hersteller geben stets den maximal möglichen Wirkungsgrad der Komponenten an. Die Performance Ratio, kurz: PR, gibt das Verhältnis des Nennwirkungsgrad zum tatsächlich erreichten Wirkungsgrad einer Anlage an. Erst diese Qualitätskennzahl berücksichtigt die Leistungsverluste und liegt bei guten PV-Anlagen zwischen 75 und 85 Prozent des Nennwirkungsgrades.

Die PR thematisieren wir ebenfalls im Beitrag zum Anlagenwirkungsgrad.

TIPP

Nutzen Sie unseren kostenlosen Angebotsservice: Angebote von Solarfachbetrieben vergleichen und bis zu 30 Prozent sparen

Kenngrößen wünschenswert: Energierücklaufzeit und Umweltbilanz

Energiebilanz und Umweltbilanz, Energierücklaufzeit, energetische Amortisationszeit, Erntefaktor, Ökobilanz, Lebenszyklusanalyse – uff! Und noch ein zweites Mal uff – denn leider sorgen keine Kennzahlen oder Leistungsangaben für Durchblick in diesem Begriffsknäuel. Wir versuchen zumindest, es zu entwirren.

Energierücklaufzeit und Erntefaktor

Dass die PV eine schlechte Energiebilanz habe, ist für uns einer der 15 größten Irrtümer über Photovoltaik. Kurz erklärt: Die Energiebilanz resultiert aus zahlreichen Faktoren, wozu auch die Energierücklaufzeit gehört. Diese, auch energetische Amortisationszeit genannt, ist die Zeitspanne, die ein Kraftwerk, also die PV-Anlage, betrieben werden muss, um die investierte Primärenergie zu ersetzen.

Eine Analyse im Auftrag des Umweltbundesamtes ermittelte für kristalline Siliziummodule eine Energierücklaufzeit von 1,6 bis 2,1 Jahren (poly-/monokristallin). Der für Anlagenbetreiber noch interessantere Erntefaktor errechnet sich unter Berücksichtigung der Lebensdauer: Beträgt diese 20 Jahre, erzeugt die Solaranlage also etwa das Zehnfache der Energie, die zu ihrer Herstellung nötig war. Ausgehend von einer 25- bis 30-jährigen Lebensdauer ergeben sich sogar Erntefaktoren von 11 bis 18.

Diese Angaben finden sich in den PV-Fakten des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE). Im Anschluss daran referiert das Institut das Ergebnis eigener Berechnungen für marktübliche monokristalline Si-Module: Auf Basis neuester Produktionsdaten ergebe sich eine Energierücklaufzeit (EPBT) von unter 1,3 Jahren. (Quelle: Fraunhofer ISE, Aktuelle Fakten zur Photovoltaik vom 17. Mai 2023)

Energierücklaufzeit und Erntefaktoren zu errechnen, ist offensichtlich kein Hexenwerk. Es wäre also wünschenswert, wenn die Daten als Kennzahlen kommuniziert würden. Dies ist bis dato leider nicht der Fall.

Ökobilanz

Eine andere Bezeichnung erklärt die Öko- oder Umweltbilanz beinahe schon: Lebenszyklusbewertung. Die LCA, life cycle assessment, beruht auf der Analyse sämtlicher Umweltwirkungen während der Produktion, Nutzung und Entsorgung der Anlage sowie der vor- und nachgeschalteten Prozesse. Es müssen für die Ökobilanz also alle Etappen – vom Abbau der Rohstoffe über die Herstellung der einzelnen Komponenten, den Transport, die Installation, den Betrieb und die Wartung der Anlage bis zu ihrer Entsorgung bzw. dem Recycling der ausgedienten Module – betrachtet werden. Immer im Hinblick auf die Umweltwirkungen.

Das ist keine einfache Aufgabe, weil gerade in der Produktionsphase sehr viele Parameter einwirken. So ist beispielweise das Herstellungsland ein entscheidender Faktor: Während deutsche Unternehmen bei der Produktion häufig auf Solarstrom setzen, kommen in China noch hauptsächlich fossile Energieträger zum Einsatz. Und wer kann schon sagen, wie umweltverträglich die jeweiligen Fertigungsanlagen arbeiten? Außerdem ist der Energieverbrauch je nach Art der Solarzellen sehr unterschiedlich, kommen bei jedem PV-Modultyp andere Materialien zum Einsatz.

Es existieren zwar ISO-Standards (14040:2006 und 14044:2006) und entsprechende Normen (DIN EN ISO 14040, DIN EN ISO 14044), doch sind die Daten oft nur sehr eingeschränkt verfügbar. Auch deshalb kann der öffentlich verfügbare Datenbestand des Umweltbundesamtes (Prozessbezogene Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente ProBas) nur eine Auswahl bieten. Und auch deshalb wird es wohl niemals zu Kennwerten für die Ökobilanz kommen.

Die gute Nachricht: Untersuchungen des Fraunhofer Instituts für Bauphysik haben gezeigt, dass die Ökobilanz von Photovoltaikanlagen immer besser wird und dass sie eindeutig besser ist als bei fossilen Kraftwerken.

Photovoltaik: Ertrag in Sommer und Winter

PV-Anlage auch im Winter voll ausnutzen Jedes Kind weiß, dass die Sonne im Sommer öfter scheint und die Strahlung aufgrund… weiterlesen