Was sind Solarthermie-Anlagen und wie funktionieren sie?

Solarthermie-Anlagen wandeln die Wärme der Sonnenstrahlung in eine für den Haushalt nutzbare Wärme um. Dazu benötigen sie unter anderem Solarthermie-Kollektoren, die gemeinhin auf dem Dach eines Gebäudes installiert werden. Die weithin sichtbaren Solarkollektoren ähneln den Solarmodulen einer Photovoltaik-Anlage und zeigen wie diese die Bereitschaft der Bewohner, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Anders als PV-Anlagen produzieren thermische Solaranlagen jedoch keinen Strom. Ihre Aufgabe ist es, warmes Wasser zu erzeugen und/oder die Heizungsanlage solar zu unterstützen. In diesem Beitrag zeigen wir die Grundlagen zur Technik solarthermischer Anlagen auf. Außerdem stellen wir die unterschiedlichen Typen von Solarthermie-Kollektoren kurz vor.

Solaranlage-Konfigurator:

Jetzt Ihre Solaranlage konfigurieren und unverbindliche Angebote erhalten!

Was ist ein Solarthermiekollektor?

Das Wort besteht aus drei Bestandteilen: Solar für Sonne, griechisch thermós für warm bzw. heiß und Kollektor für Sammler. Zu Deutsch: Solarthermiekollektoren sammeln die Wärme der Sonne. Würde man diese Energie auf jeder freien Fläche bündeln, könnte sie ein Vielfaches unseres Bedarfes decken. In der Praxis ist das allerdings nicht möglich. Um nur zwei Gründe zu nennen: Die Einstrahlung der Sonnenenergie variiert örtlich. Und die Kosten würden in keinem sinnvollen Verhältnis zum Ertrag stehen. Häufig liegen jedoch gute Standortbedingungen vor.

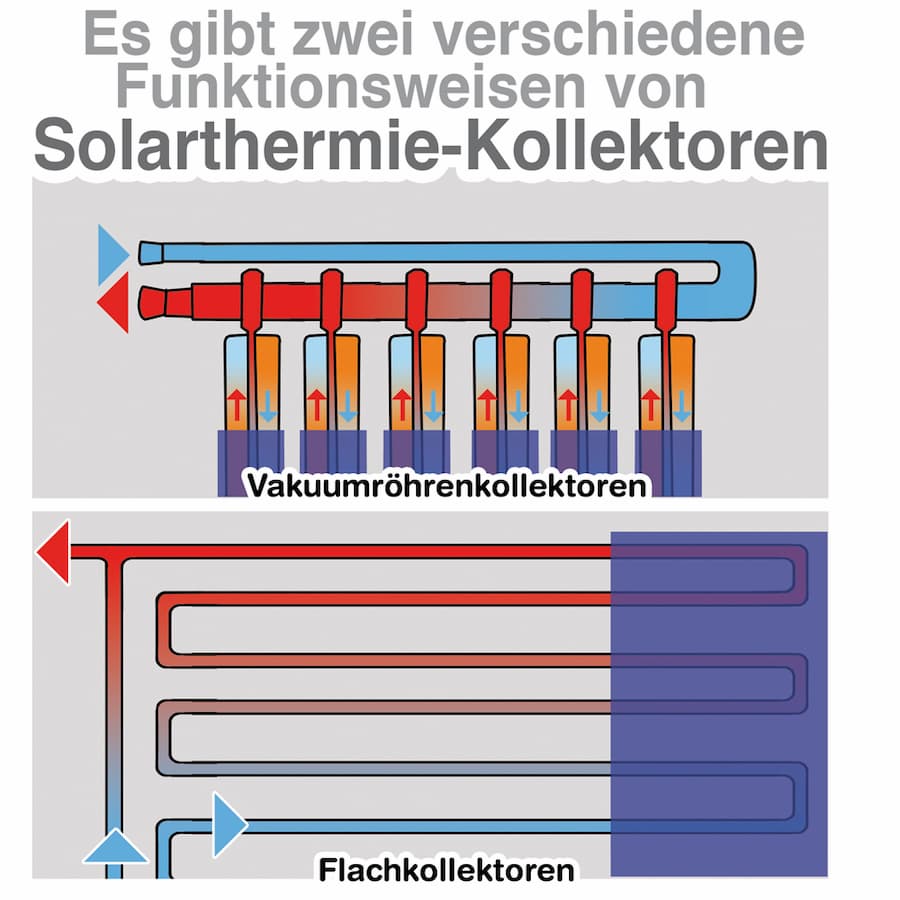

Im Unterschied zur Photovoltaik, die die Sonnenenergie in Strom umwandelt, zielt die Solarthermie auf die Bereitung von warmem Wasser. Dieses kann zum Duschen, Baden, Spülen etc. – oder zur Unterstützung der Heizungsanlage genutzt werden. Für die Erzeugung von Warmwasser gibt es unterschiedliche Typen von Solarthermie-Kollektoren. Die gängigen beiden Typen funktionieren im Prinzip auf die gleiche Art.

Funktionsweise von Solarthermie-Kollektoren

Wer im Hochsommer schon einmal mit schwarzer Bekleidung unterwegs war, dürfte das Grundprinzip von Solarthermieanlagen am eigenen Körper gespürt haben: Er heizt sich regelrecht auf. Fachleute sprechen von Absorption, „Aufsaugen“, der Sonnenstrahlen bei dunklen Farben. (Helle Flächen reflektieren einen größeren Teil der Strahlung, werfen sie also zurück.) Dies erklärt in Kürze, warum Solarkollektoren eine dunkle Farbe haben.

Zwar gibt es inzwischen eine ganze Reihe Solarthermie-Kollektoren, die sich in Aufbau und Funktionsweise und daher auch in ihrer Leistung unterscheiden. Dennoch arbeiten sie alle nach ein und demselben Grundprinzip: mit einem sogenannten Absorber, dem Herzstück des Kollektors. Die weit verbreiteten Flachkollektoren enthalten schwarz beschichtete Absorberbleche aus gut wärmeleitenden Metallen wie Kupfer und Aluminium sowie damit verbundene, in Schlangenlinien verlegte und mit Solarflüssigkeit befüllte Rohre. Bei Röhrenkollektoren besteht der Absorber aus der Beschichtung der Vakuumröhren.

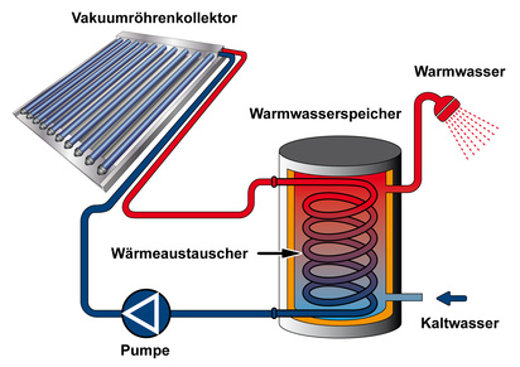

Der Solarabsorber nimmt die auf den Kollektor treffende Sonnenstrahlung auf und überträgt die thermische Energie auf einen Wärmeübertrager. Das ist je nach Kollektortyp Luft, Wasser oder – was meistens der Fall ist – ein Wassergemisch aus Wasser und Glykol, hinlänglich bekannt als Solarflüssigkeit oder Solarfluid (s.u.).

Funktionsweise von Solarthermie-Anlagen

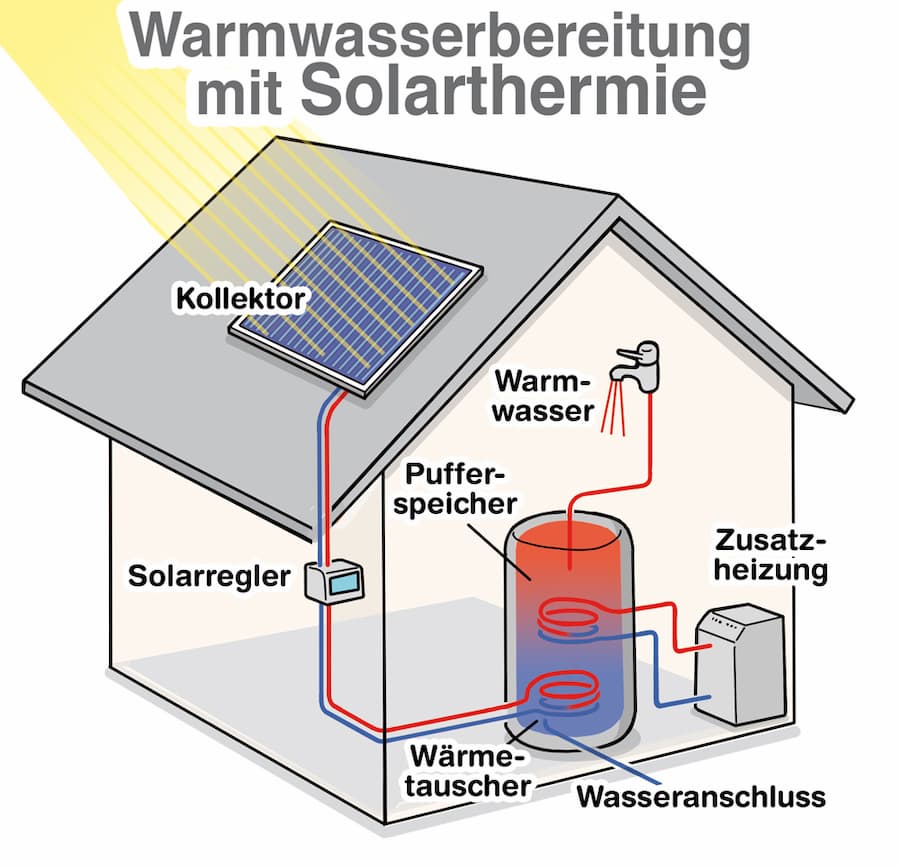

Damit nicht nur warmes Wasser produziert, sondern auch genutzt werden kann, wird ein Speicher benötigt, der je nach Einsatzzweck etwas unterschiedlich aufgebaut ist. Eines ist jedoch gleich: Das Wärmeübertragungsmittel fließt in einem Solarkreislauf – vom Kollektor zum Wärmespeicher und wieder zum Kollektor. Es wärmt sich im Kollektor auf, bringt die Wärme zum Speicher, sorgt dort für die Erwärmung von Wasser, kühlt durch die Zugabe von Kaltwasser wieder ab, wird dann zum Kollektor gepumpt und dort erneut erwärmt. Das warme Wasser wird im Speicher bis zur Entnahme vorgehalten.

Im Prinzip funktioniert das kaum anders als bei einem schwarzen Gartenschlauch: Liegt dieser in der Sonne, erwärmt er sich und mit ihm das darin stehende Wasser. Dreht man den Wasserhahn auf, kommt zunächst das erwärmte Wasser herausgeströmt, gefolgt von kühlerem Leitungswasser. Auch Camping- und Gartenduschen machen sich dieses einfache Grundprinzip zunutze. Als Speicher dient eine schwarze Tonne. Das dort eingefüllte Wasser wird in der Sonne angenehm warm und kann zum Duschen genutzt werden.

Damit dieser Vorgang kontrolliert abläuft, ist bei einer Solarthermie-Anlage jedoch ein Solarregler zwischengeschaltet. Er bildet die Steuerungseinheit der Anlage, überwacht die aktuellen Kapazitäten und treibt, wenn nötig, den Solarthermie-Kreislauf an. Die Nutzer merken davon in der Regel nichts, sondern können die Wärme durchgehend nutzen. Fazit: Die Solarsteuerung regelt die Zufuhr der Wärmeträgerflüssigkeit zum Speicher.

TIPP

Nutzen Sie unseren kostenlosen Angebotsservice: Angebote von Solarfachbetrieben vergleichen und bis zu 30 Prozent sparen

Solarflüssigkeit und ihre Eigenschaften

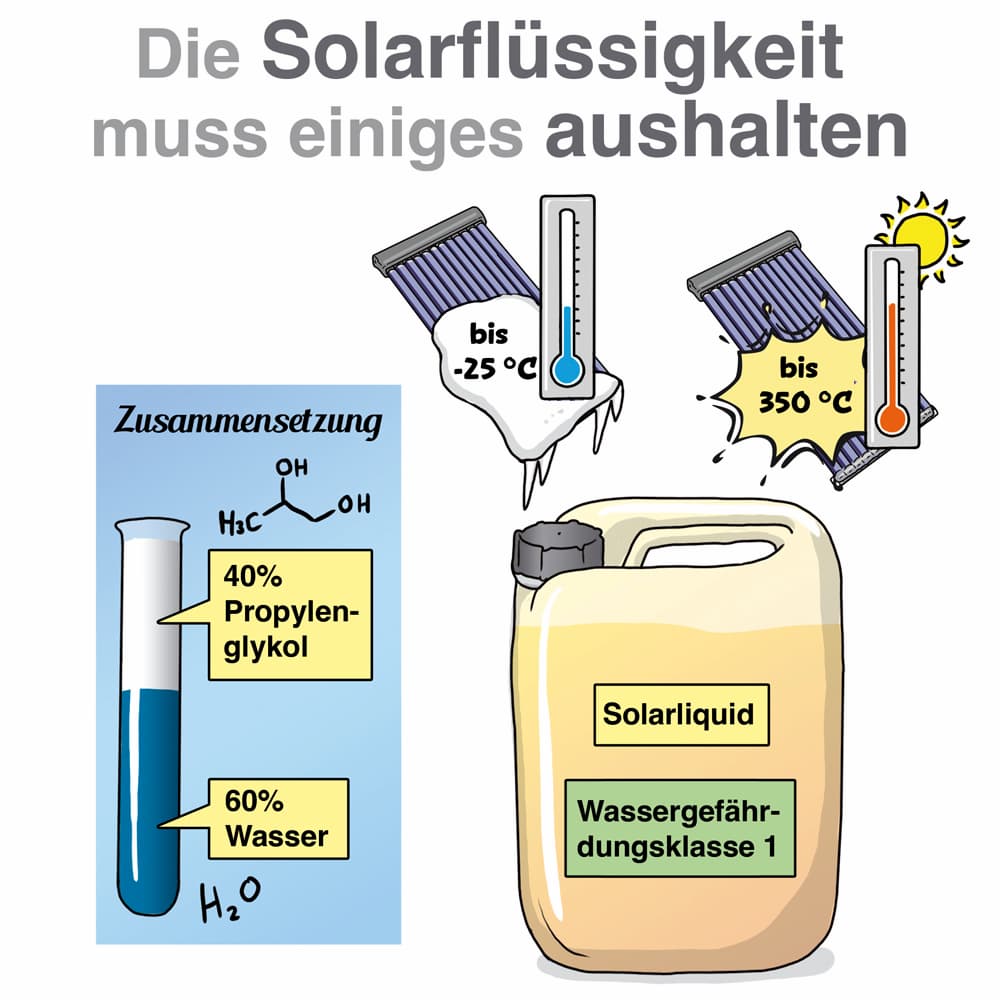

Das am häufigsten benötigte Wärmeübertragungsmittel ist die Solarflüssigkeit, die auch unter anderen Namen angeboten wird: Wärmeträgerflüssigkeit, Wärmeträgermedium oder Solarliquid. Wasser wäre zwar ebenso als Wärmeträgermittel geeignet, birgt jedoch die Gefahr, im Winter zu gefrieren und einen Frostschaden im Kollektor bzw. Absorberrohr zu verursachen. Für den Betrieb von Vakuumröhrenkollektoren und Flachkollektoren geeignete Wärmeträgerflüssigkeiten enthalten daher das Frostschutzmittel Propylen-Glykol.

Die in Solarkollektoren mitunter sehr hohen Temperaturen (bis zu 350 °C) erfordern zudem eine hohe Temperaturstabilität. Durchgesetzt hat sich ein Mischungsverhältnis von 40% Propylenglykol und 60% Wasser. Diese Mischung hat keine zu hohe, die Wärmekapazität vermindernde Viskosität, garantiert einen Frostschutz bis ‑25°C und einen guten Korrosionsschutz. Umweltfreundliche Solarliquids sind am Hinweis „Wassergefährdungsklasse 1“ erkennbar. Es gibt direkt einfüllbare Solarflüssigkeiten sowie Konzentrate. Letztere werden mit voll entsalztem Wasser abgemischt. Ihr Vorteil ist die Flexibilität: Die Frostschutzwirkung kann der Jahreszeit manuell angepasst werden.

Gängige und seltene Solarthermie-Kollektoren

Folgende sechs Typen von Solarkollektoren sind derzeit erhältlich:

- Flachkollektoren

- Röhrenkollektoren

- Luftkollektoren

- Hybridkollektoren

- Schwimmbadkollektoren

- Thermo-Siphon-Kollektoren.

Sie zeichnen sich u.a. durch unterschiedliche Wirkungsgrade aus. Pauschal kann gesagt werden: Röhrenkollektoren haben einen höheren Wirkungsgrad als Flachkollektoren, benötigen zudem weniger Platz, sind aber auch teurer. Flachkollektoren punkten mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie sind robust und langlebig und ihr Wirkungsgrad ist keineswegs zu verachten. Sicherlich der Grund, warum sie mit etwa 90 Prozent den Markt dominieren. Alle anderen Kollektortypen sind (noch) eher Nischenprodukte mit (noch) geringer Marktbedeutung.

Unser Beitrag Solarthermie-Kollektoren im Vergleich geht genauestens auf die unterschiedlichen Eigenschaften sowie die Vor- und Nachteile der beiden gängigen Kollektorentypen ein. Den Exoten ist ein separater Beitrag gewidmet.

Solarthermie Speicher

Speicher für Solarthermieanlagen: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Kombispeicher Sagen wir es frei nach Loriot: Eine Solarthermieanlage ohne Speicher ist möglich – aber… weiterlesen