Welches Einsparpotenzial bietet die Solarthermie?

Klar ist: Die Wirtschaftlichkeit kommt beim Betrieb einer Solarthermieanlage an erster Stelle. Doch ebenso klar ist, dass auch einige andere Argumente für die Anschaffung einer solarthermischen Anlage sprechen. Wer dabei nicht als Erstes an die Energiebilanz denkt, könnte vielleicht die Wertsteigerung des Gebäudes oder die Unabhängigkeit von Energiekonzernen im Auge haben. Letztendlich läuft es zwar immer wieder aufs Geldsparen hinaus. Dennoch umfasst das Einsparpotenzial auch Punkte, die im ersten Moment nicht so offenkundig sind. Wir zeigen, dass „Sparen“ bei Solarthermieanlagen mehr ist als nur „Geld sparen“. Zum Beispiel wie viel konventionelle Energie durch den Betrieb der solarthermischen Anlage eingespart werden kann.

Solaranlage-Konfigurator:

Jetzt Ihre Solaranlage konfigurieren und unverbindliche Angebote erhalten!

Das Sparpotenzial aus rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten handelt unser Beitrag Solarthermie Einsparungen ab.

Fokus solarer Deckungsanteil oder spezifischer Kollektorertrag

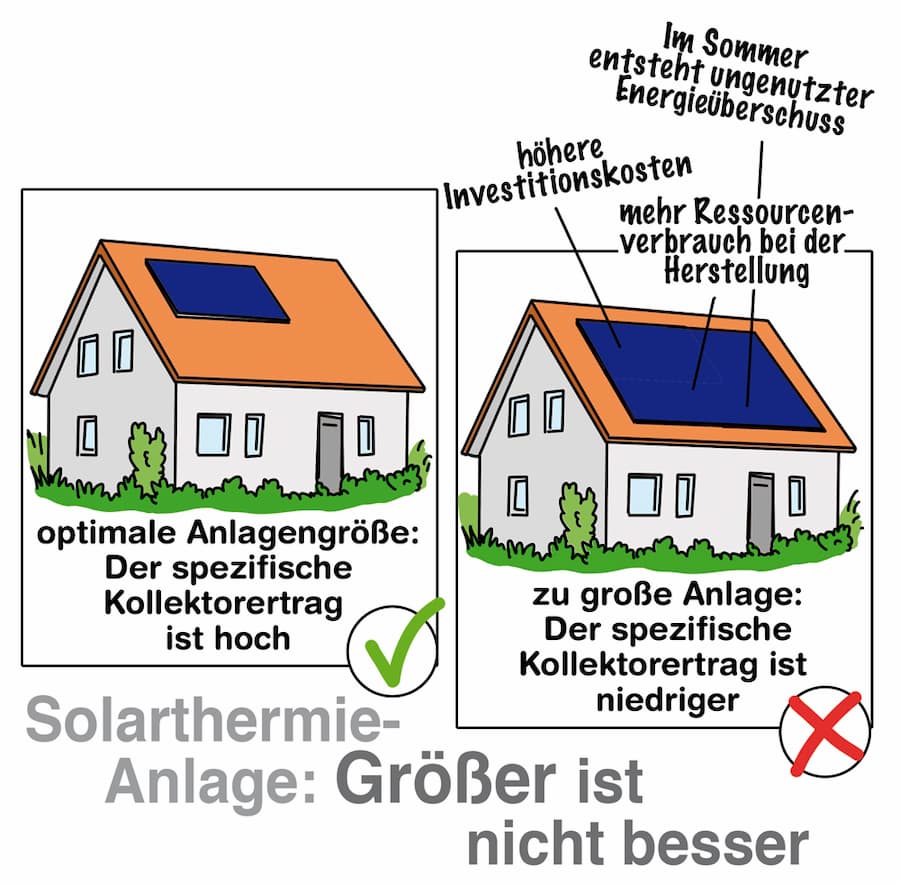

Diese Faustregel sollte man sich merken: Je höher der solare Deckungsanteil, desto niedriger ist der spezifische Kollektorertrag. Dabei wird sofort klar, dass abgewägt werden muss, worauf der Fokus zu legen ist. In der Strategie wird zunächst der solare Deckungsgrad als Zielwert bestimmt. Anschaulich werden die Unterschiede in einer Gegenüberstellung:

- Ein hoher Deckungsgrad (>70%) zielt auf die maximale Abdeckung des Verbrauchs. Auf der anderen Seite stehen hohe Investitionskosten und Energieüberschüsse im Sommer. Der Nutzungsgrad ist am geringsten.

- Ein niedriger Deckungsgrad (<40%) hat die kostengünstige Anlage im Visier. Im Sommer wird die gesamte Kollektorenergie ausgenutzt, im Winter muss eine weitere Wärmequelle für das Manko sorgen. Der Nutzungsgrad ist am höchsten.

- Ein mittlerer Deckungsgrad (40–70%) zielt auf die Optimierung von Bedarf und Kosten. Es ist die empfehlenswerte Lösung für kleine Warmwasser-Anlagen eines Einfamilienhauses. Im Sommer reicht die Sonnenstrahlung für den Warmwasserbedarf oft aus, sodass der Heizkessel kalt bleiben kann.

Erreicht wird der anvisierte Deckungsanteil mit einer darauf optimierten Solarkollektorfläche. Eine pauschale Angabe ist hier nicht möglich, da sie sich die Fläche unter anderem nach dem individuellen Wasser- bzw. Heizwärmebedarf richtet. Weitere Faktoren bei der Heizungsunterstützung sind die Dämmung des Gebäudes und die Auslegungstemperatur der vorhandenen Heizungsanlage (Radiatoren- oder Flächenheizung).

Bei der Wärmeerzeugung viel Brennstoff einsparen

Öl, Gas und Holzpellets sind nicht nur teuer, sie belasten durch Schadstoffausstoß zudem die Umwelt (und damit auch uns und unsere Kinder). Pellets kommen nicht ganz so schlecht weg, weil sie „CO2-neutral“ sind, beim Verbrennen also nicht mehr Kohlenstoffdioxid entsteht, als vom Material zuvor abgebaut wurde. Das Thema Feinstaub wird dagegen von der Industrie nicht so gerne angesprochen. Frei von Feinstaubausstoß sind ausschließlich Wärmepumpen – und natürlich Solarthermieanlagen.

Von besonderem Interesse ist die Solarthermie bei der Einsparung fossiler Brennstoffe. Kohleheizungen spielen in Deutschland zum Glück kaum noch eine Rolle. Anders sieht es dagegen bei Gasheizungen (ca. 43 Prozent) und Ölheizungen (ca. 26 Prozent) aus. Auch die Fernwärme (ca. 10 Prozent) basiert häufig auf fossilen Brennstoffen. (Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V.: Anwendungsbilanzen. Energieendverbrauch Private Haushalte. Zahlen für 2020) Wir sollten uns vor Augen führen, dass wir (noch) zu 75 bis 80 Prozent mit Energie aus toten Pflanzen und Tieren heizen.

Mit einer Solarthermieanlage kann einiges davon eingespart werden. Ist sie optimal dimensioniert, ergibt sich ein erfreuliches Bild:

- Bei der Warmwasserbereitung liegt der solare Deckungsgrad bei 50 bis 60 Prozent.

- Bei der Heizungsunterstützung ist es naturgemäß natürlich weniger. Aber selbst hier können durchaus 30 Prozent erreicht werden. Und das bei einem ganz normal wärmegedämmten Haus. Bei Häusern mit Passivhausstandard, den sogenannten Niedrigenergiehäusern, kann der solare Deckungsanteil sogar bis zu 60 Prozent betragen.

Bei der Anschaffung viel Material einsparen

Natürlich benötigen weniger Kollektoren auch weniger Material. Und natürlich verbraucht einer kleinerer Wärmespeicher bei der Herstellung weniger Ressourcen als ein großer. Daher ist es wichtig, die Komponenten einer Solarthermieanlage nicht zu groß zu bemessen (aber natürlich auch nicht zu klein). Faustformeln helfen bei der groben Planung weiter:

- Bei der Kollektorfläche sind für den Warmwasserbedarf pro Person 1,5 m² bei Flachkollektoren und 1,0 m² bei Röhrenkollektoren vorzusehen. Im Falle der solaren Heizungsunterstützung gilt die doppelte Kollektorfläche als Pi-mal-Daumen-Maß.

- Beim Pufferspeicher dagegen ist eine Karenz sehr sinnvoll: Damit auch an Regentagen genügend warmes Wasser verfügbar ist, rechnet man in der Regel mit dem doppelten Tagesbedarf, also 80 Litern pro Person.

Weitergehende Informationen zu diesem Thema liefert unser Beitrag Solarthermie Dimensionierung.

Fazit: Die solarthermische Anlage nicht zu groß zu bemessen, bringt Einsparungen in zweifacher Hinsicht: Sowohl die Ressourcen als auch die Haushaltskasse werden geschont. Dass zudem die Dachbelastung geringer ausfällt, kann bei älteren Gebäuden von entscheidender Bedeutung sein.

TIPP

Nutzen Sie unseren kostenlosen Angebotsservice: Angebote von Solarfachbetrieben vergleichen und bis zu 30 Prozent sparen

Bei der Nutzung viel Wärmeenergie zurückhalten

Beim Wärmefluss und bei der Wärmespeicherung entstehen zwangsläufig Wärmeverluste. Dieses zu minimieren, bedeutet zugleich, die Effizienz der Solaranlage zu erhöhen. Faktisch geht es nicht ohne Dämmung. Kritisch sind folgende Systemkomponenten:

- Wärmeverluste durch mangelhaft gedämmte Leitungen und Anschlüsse sind ein nicht zu verachtender Faktor. Nur gut isolierte Rohrsysteme bringen die gewünschten Ergebnisse. Empfehlenswert ist eine folienummantelte 13–20 mm starke Dämmschicht aus sehr gut temperatur- und UV-beständigem EPDM.

- Beim Speicher ist es nicht anders als bei den Solarrohren. Deshalb sind Warmwasserspeicher in der Regel mit einer 10 bis 15 cm dicken Dämmschicht umgeben, bei Pufferspeichern sind bis zu 50 cm nicht selten. Wichtiger noch als die Stärke der Speicher-Wärmedämmung ist die auf dem Energieeffizienzlabel aufgeführte Energieklasse: Seit 2017 muss die Dämmung mindestens die Anforderung der „Klasse C“ erfüllen.

Fazit: Wärmeverluste sind nicht ganz auszuschließen. Sie ohne Gegenmaßnahmen hinzunehmen, wäre jedoch widersinnig. Denn eine ordentliche Wärmedämmung bringt in Bezug auf die nutzbare Wärme erhebliche Einsparungen. Gute Solarthermieanlagen sind daher auch bestens isoliert.

Durch Inspektionen viele Folgeschäden verhindern (und Reparaturkosten sparen)

Solarthermische Anlagen gelten als wartungsarm. Eine regelmäßige Anlagenkontrolle ist dennoch sinnvoll, werden leichte Fehlfunktionen auf diese Weise doch frühzeitig aufgedeckt – und häufig umgehend aus der Welt geschafft. Eine gründliche Anlagenwartung alle zwei Jahre kann teure Reparaturen oder gar nachhaltige Anlagenschäden verhindern. Bei der regelmäßigen Inspektion wurde schon so manche Quelle hoher Leistungseinbußen entdeckt. kaum eine Methode dürfte geeigneter sein, um sich unnötigen Aufwand und Ärger zu ersparen.

Weitere Informationen zur Wartung der Solarthermieanlage bietet unsere gleichnamige Beitragsreihe.

Fazit

Ressourcen, Brennstoff und damit Schadstoffausstoß einzusparen, ist zweifellos ein Beitrag zum Umweltschutz. Nicht weniger auch die Entscheidung für qualitativ hochwertige Komponenten. Denn nur, was lange hält, reduziert Müll und Verschwendung. Im Fall der Solarthermieanlagen lässt sich sogar behaupten: Was die Umwelt freut, freut auch die Haushaltskasse. Dass bei den wirtschaftlichen Einsparungen ein wenig Geduld gefragt ist, liegt auf der Hand. Dass sich Solarthermie letzten Endes aber doch rechnet, zeigt unser Beitrag zu den monetären Einsparungen.

Solarthermie Leistungskiller

Solarthermie Leistungskiller erkennen und beseitigen Die Leistung, die eine solarthermische Anlage erbringt, ist von vielen Faktoren abhängig. Zum einen betrifft… weiterlesen