Photovoltaik und Solarthermie: Abgrenzung und Gemeinsamkeiten

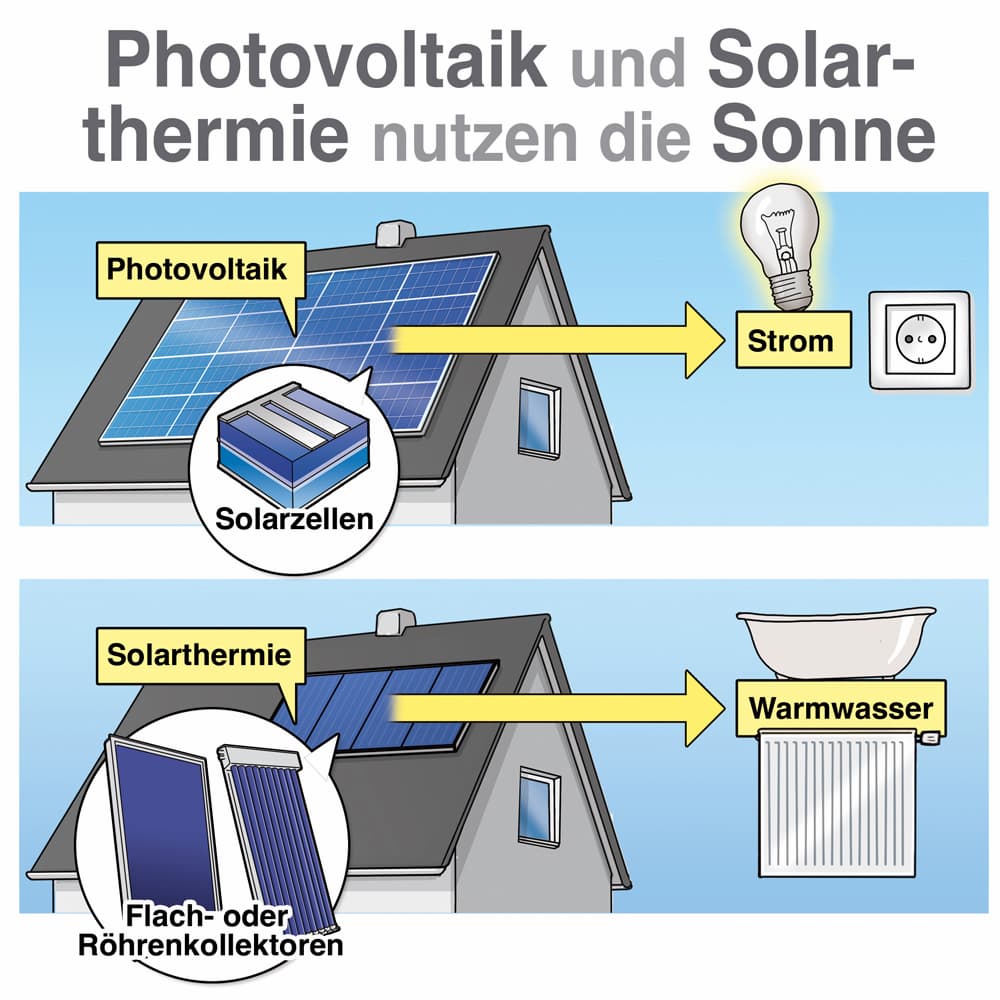

Die Frage „Photovoltaik oder Solarthermie: Was soll aufs Dach?“ könnte genauso gut lauten „Strom oder Wärme: Was soll die Solaranlage erzeugen?“ Tatsächlich ist die Nutzungsart der Hauptunterschied zwischen beiden Technologien. Dass beide unter dem Begriff „Solaranlagen“ zusammengefasst werden, beruht auf einer Übereinstimmung: der Nutzung solarer Energie. Dieser Beitrag widmet sich der Abgrenzung und den Gemeinsamkeiten von Photovoltaik und Solarthermie.

Solaranlage-Konfigurator:

Jetzt Ihre Solaranlage konfigurieren und unverbindliche Angebote erhalten!

Photovoltaik oder Solarthermie: Was soll aufs Dach?

Der erste Gedanke an eine eigene Solaranlage entsteht oftmals aus einer Beobachtung – wenn die Sonne täglich viele Stunden auf das Hausdach scheint. Welch eine Verschwendung, diesen glücklichen Umstand nicht zu nutzen! Und das gleich aus mehreren Gründen: Eine eigene Solaranlage entlastet die Haushaltskasse, macht uns unabhängig von Öl- und Gasmagnaten, vermeidet sowohl Emissionen als auch die Risiken der atomaren Stromerzeugung und vererbt unseren Kindern weniger Altlasten. Das umweltbewusste Leben gibt’s vom ersten Tag an.

Das alles klingt überaus verlockend, doch beantwortet es noch nicht die eingangs gestellte Frage: Was soll aufs Dach? Für welche Energiegewinnung soll ich mich entscheiden? Im Folgenden lesen Sie die Definitionen. Dann informieren wir Sie über die Gemeinsamkeiten von Photovoltaik und Solarthermie, bevor wir zu den Unterschieden übergehen. Wer sich dann immer noch nicht entscheiden kann, sollte bis zum Schluss durchhalten. Dort stellen wir clevere Kombinationen vor.

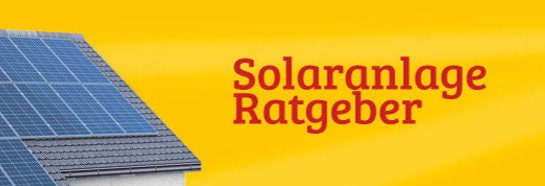

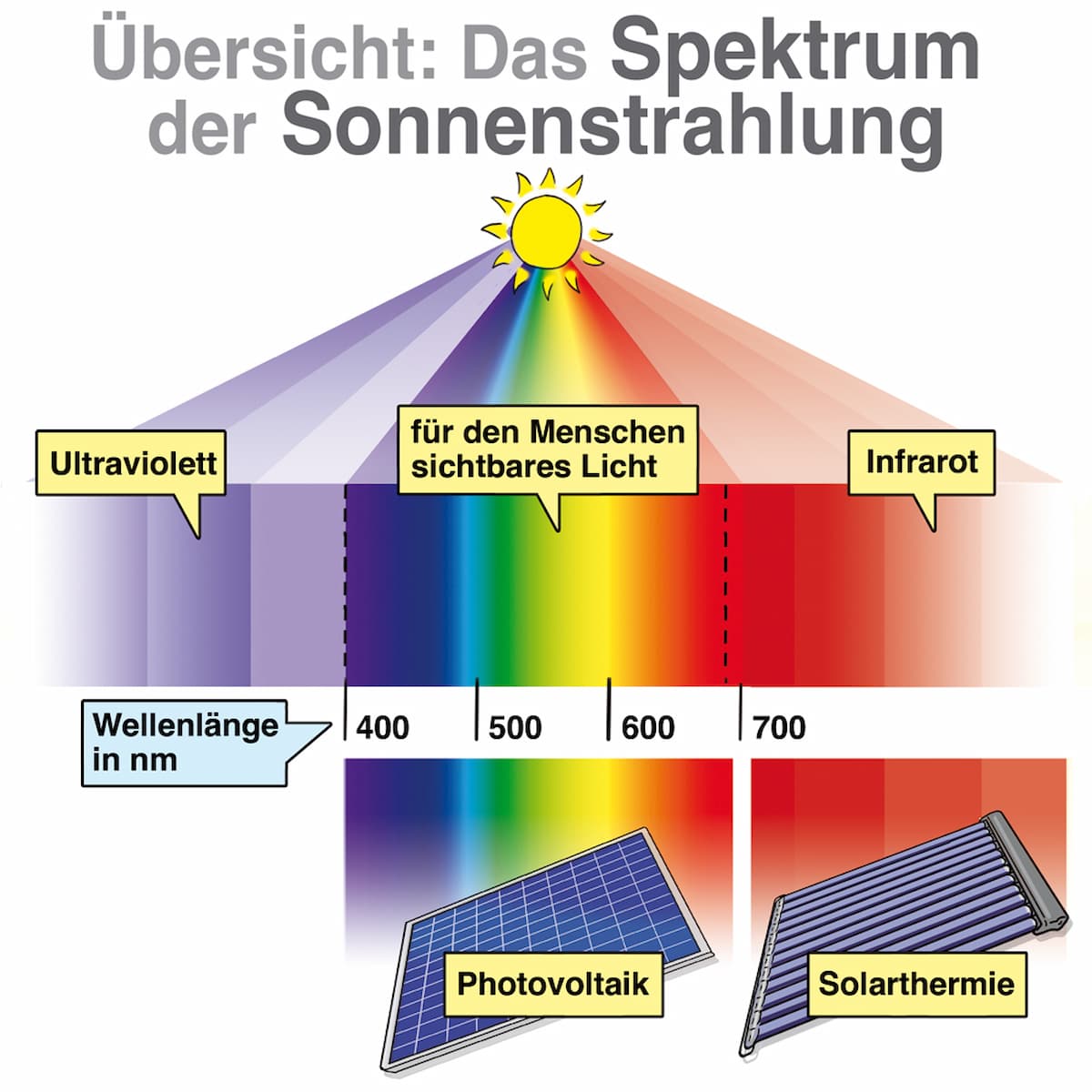

- Photovoltaik ist die Gewinnung von elektrischer Energie aus Lichtenergie. Die Photovoltaikanlage wandelt die über Solarmodule gewonnene Sonnenenergie unmittelbar in Strom um.

- Solarthermie ist die Gewinnung von Wärme aus Sonnenenergie. Dabei wird die Wärme der Sonnenstrahlen in Sonnenkollektoren gespeichert und zur Nutzung in das Anlagensystem eingespeist.

Gemeinsamkeiten von Photovoltaik und Solarthermie

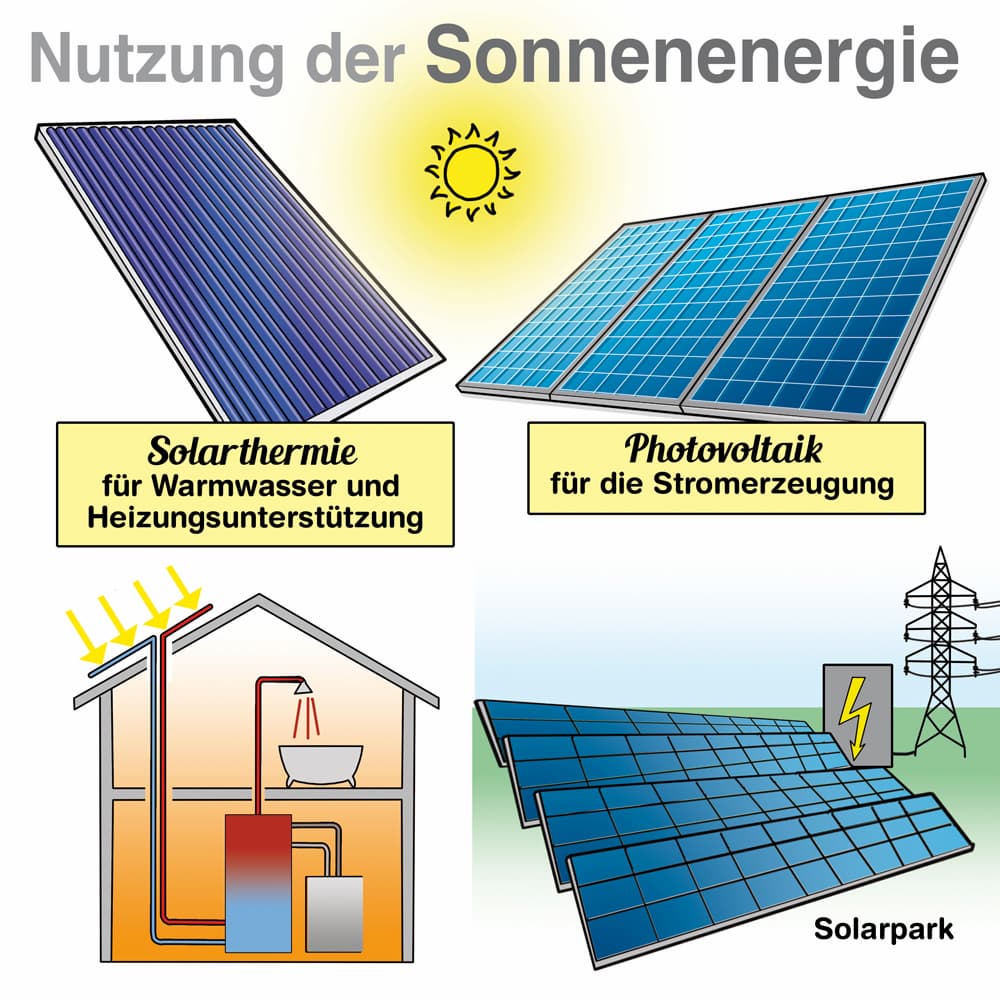

Egal ob Photovoltaik oder Solarthermie: Beide Formen der Energiegewinnung brauchen Sonne. Und zwar möglichst viel, um effektiv zu arbeiten. Unverschattete Dächer mit einer Südausrichtung sind daher das Nonplusultra. Aber auch bei günstigen Ost-/Westdächern ist noch eine gute Ernte zu erwarten. Bei einer zu geringen Dachneigung sorgen Hilfsmittel wie Aufständerungen für bessere Ergebnisse. Für die Stromgewinnung sind 30 bis 35 Grad Dachneigung optimal, bei der Wärmegewinnung kommt es auf den Nutzungswunsch an.

Photovoltaik: Stromversorgung durch Solarmodule

Die bequemste Art der Solarstromerzeugung wäre, alles ins öffentliche Stromnetz einzuspeisen und den selbst benötigten Strom vom Netzbetreiber zu beziehen. Nur: Die Zeiten, als das noch lukrativ war, sind lange vorbei.

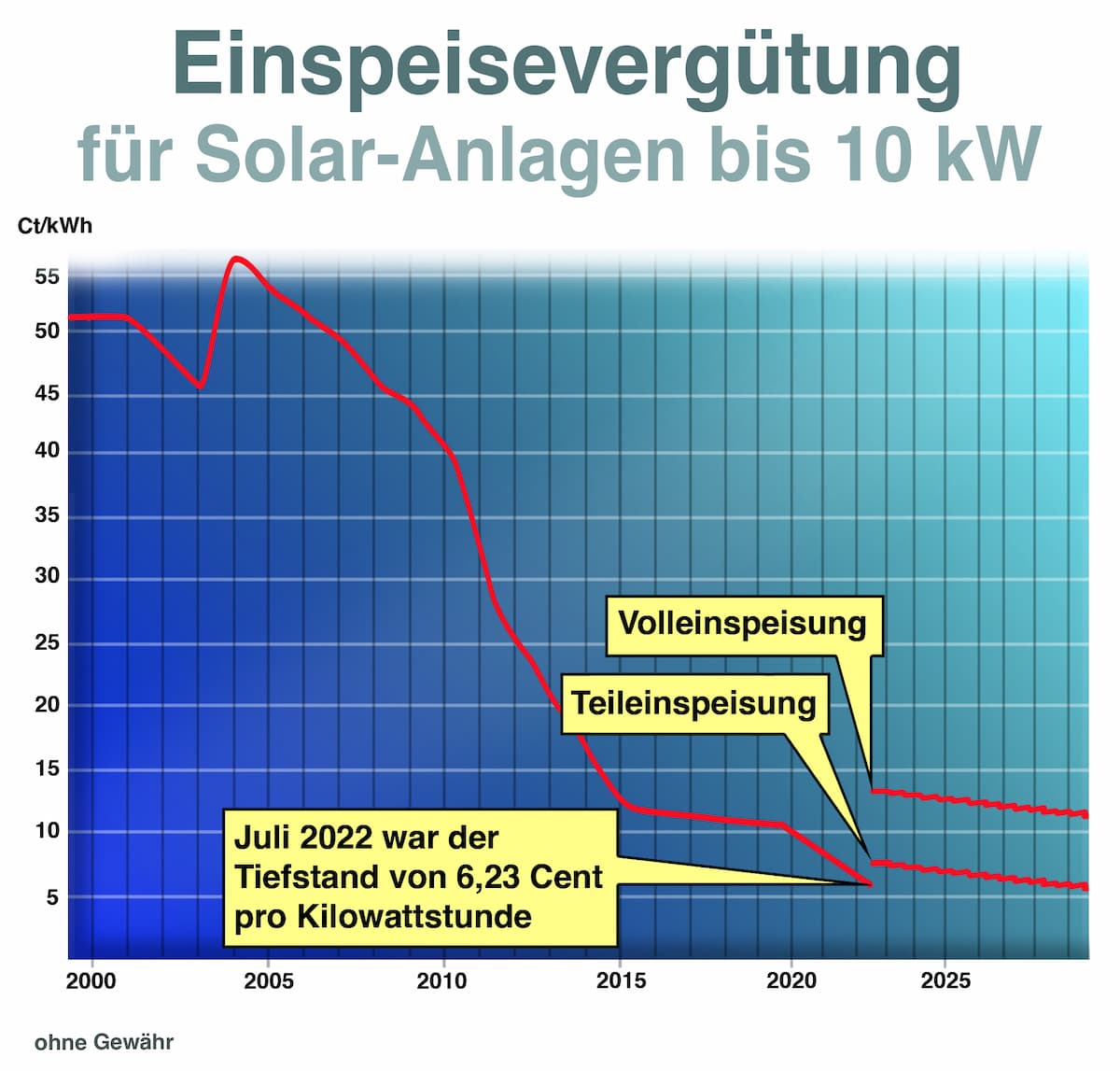

Option # 1: Selbst erzeugten PV-Strom selbst verbrauchen

Heute käme kein Mensch mehr auf die soeben beschriebene Idee. Der Grund: Die staatliche Einspeisevergütung ist seit 2004 allmählich, 2010 bis 2015 rapide und dann immer noch stetig gesunken. Zwar wurde sie 2022 wieder etwas angehoben und die Degression ausgesetzt, doch ab Februar 2024 ist auch damit wieder Schluss. Immerhin wird die Degression von mindestens 0,4 Prozent monatlich auf 1,0 Prozent halbjährlich reduziert. Der Hintergrund: Bei längeren Wartezeiten sollen Anlageninteressenten nicht doppelt bestraft werden. Fazit: Mit der staatlichen Einspeisevergütung alleine wird sich eine Photovoltaikanlage niemals rechnen.

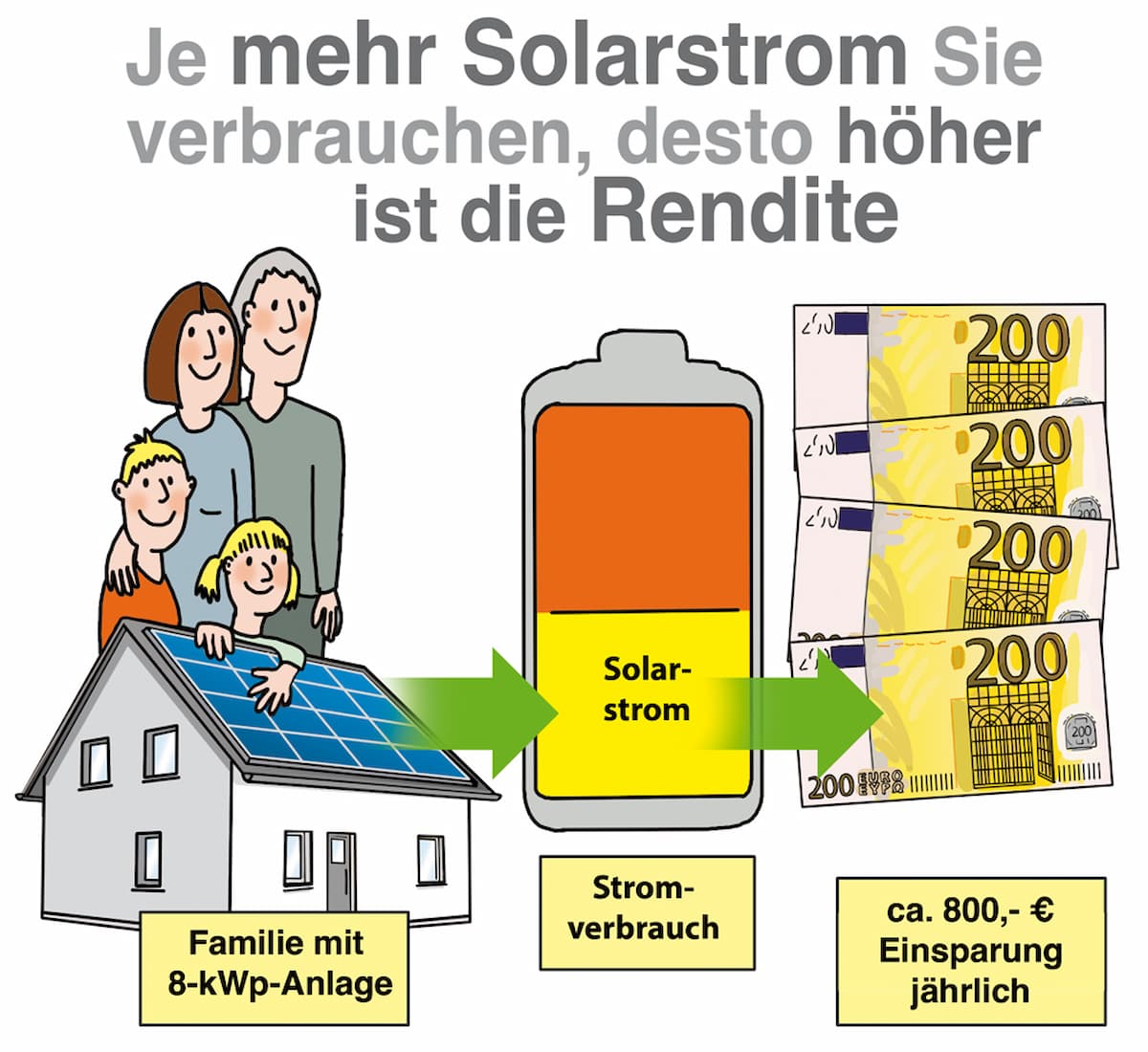

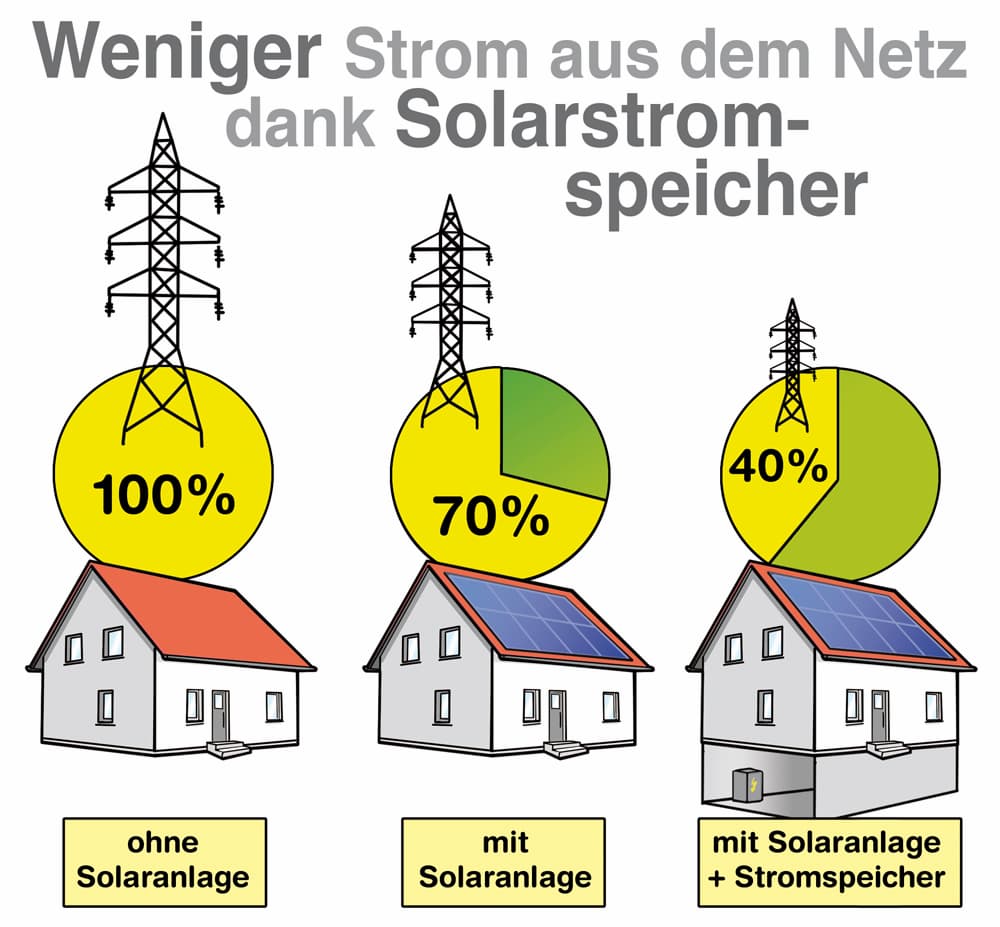

Das Gebot der Stunde heißt also Eigenverbrauch erhöhen. Damit meint die Fachwelt keineswegs eine wie auch immer geartete Verschwendung der Sonnenenergie, sondern lediglich die Erhöhung des prozentualen Anteils. Mit cleverer Strategie und ausgeklügelter Technik lässt sich der eigens erzeugte Solarstrom zu etwa 30 Prozent selbst nutzen. Und natürlich ist klar: Je größer dieser Anteil ist, desto höher ist auch die Rendite. Fazit: Eigenverbrauch schlägt Netzeinspeisung.

Option # 2: Selbst erzeugten PV-Strom zwischenspeichern

Zugegeben, eine Eigennutzung von etwa 30 Prozent klingt nicht übermäßig attraktiv. Und dazu muss auch noch die Sonne scheinen. Anders sieht es mit einem optimal dimensionierten Stromspeicher aus. Ein Energiespeicher für Photovoltaikanlagen macht’s möglich, die Eigennutzung auf 60 bis 70 Prozent zu steigern. Das klingt doch schon ganz anders. Natürlich sind mit der Anschaffung zusätzliche Kosten verbunden, aber im Laufe der Jahre rechnet sich die Investition auf jeden Fall. Außerdem bewegen sich die Kosten für Stromspeicher mittlerweile auf einem durchaus freundlichen Niveau.

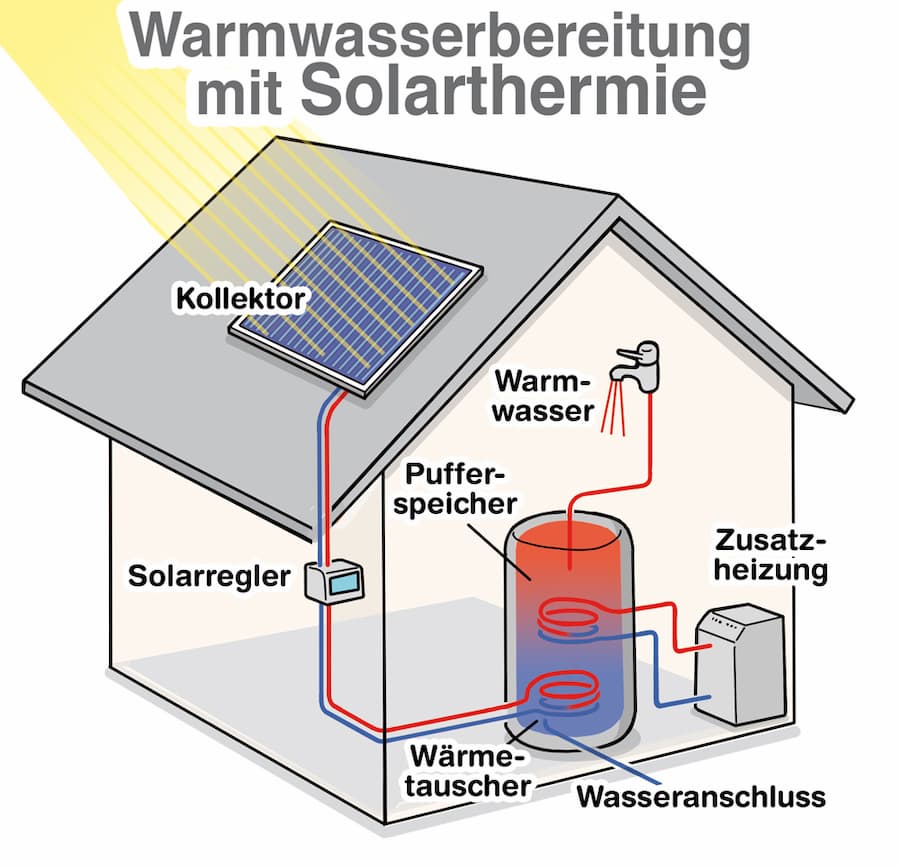

Solarthermie: Wärmeversorgung durch Sonnenkollektoren

Die Solarthermie-Technik ist nicht ganz so kompliziert wie die der Photovoltaik. Die Grundfunktion ist ähnlich wie bei einem ausgelegten Gartenschlauch oder einem dunklen Wasserbehälter auf dem Dach: Die Sonne erwärmt den Inhalt ohne menschliches Dazutun. Um die Nutzung zu optimieren und zu steuern, braucht es letzteres dann aber doch – genauer gesagt, eine Solarthermie-Anlage. Für die Nutzung stehen zwei Optionen zur Wahl.

Option # 1: Warmes Wasser für Bad und Küche

Bei Option 1 der Solarthermie wird die erzeugte Energie für die Brauch- und Trinkwassererwärmung bereitgestellt. Darunter fällt das gesamte Warmwasser im Haushalt, wie für Dusche, Badewanne und Spüle. Ideal ist eine Solarthermieanlage bei einem höheren Warmwasserverbrauch wie in Mehrfamilienhäusern, Haushalten mit eigenem Swimmingpool oder etwa kleinen Betrieben. Vier Personen können damit bis zu 60 Prozent ihres Warmwasserbedarfs decken. Betreibt man zudem Spül- und Waschmaschine mit warmem Wasser aus der Anlage, reduziert sich der Stromverbrauch spürbar.

Option # 2: Warmes Wasser für Bad, Küche und Heizung

Soll die Solarthermie-Anlage nicht nur warmes Wasser bereitstellen, sondern zusätzlich die Heizung unterstützen, wird das Ganze etwas komplizierter. Denn genau dann, wenn die Heizungsanlage aktiv werden soll, ist die Sonneneinstrahlung geringer. Die kombinierte Erwärmung von Trinkwasser und Heizungswasser braucht einerseits ein leistungsfähigeres System, sprich mehr Solarkollektoren, und andererseits ein getrenntes Speichersystem für beide Wasserarten. Das verteuert die Investition natürlich. Zudem ist bei einem Standardneubau nur von etwa 20 bis 30 Prozent Deckung des Energiebedarfs auszugehen. Besser seht es bei sehr guter Hausdämmung und Passivhäusern aus. Empfehlenswert ist eine Kombianlage bei Heizungssystemen mit niedriger Vorlauftemperatur wie einer Fußbodenheizung.

TIPP

Nutzen Sie unseren kostenlosen Angebotsservice: Angebote von Solarfachbetrieben vergleichen und bis zu 30 Prozent sparen

Solarthermie und Photovoltaik clever kombinieren

Gute Nachricht für alle, die sich nicht zwischen beiden Nutzungsarten entscheiden können: Es gibt mehrere Möglichkeiten, Photovoltaik und Solarthermie zu kombinieren.

Option # 1: Beides auf dem Dach installieren

Bietet ein Hausdach genügend Platz für beide Systeme, spricht nichts gegen die sinnvolle Kombination. Je nach Ausrichtung des Hauses ist eine zusätzliche Installation von Solarkollektoren an der Fassade überlegenswert. Der Vorteil hierbei: Solarthermie-Kollektoren benötigen keine Hinterlüftung und können daher bündiger an die Hauswand montiert werden. Ihr Solarteur berät Sie gerne.

Option # 2: Hybridanlage installieren

Stichwort PVT-Anlage. Photo-Voltaik-Thermie-Module bestehen aus zwei übereinanderliegenden Schichten: oben die Solarzellen für die Stromgewinnung, unten die Kollektoren für die Wärmegewinnung. Solarhybride funktionieren im Grunde ganz einfach. Das elektromagnetische Spektrum der Sonnenstrahlen reicht von Ultraviolett (<400nm) über sichtbares Licht (400–680nm) bis Infrarot (>680nm). Die Photovoltaik nutzt das sichtbare Licht, die Solarthermie die unsichtbare Infrarotstrahlung.

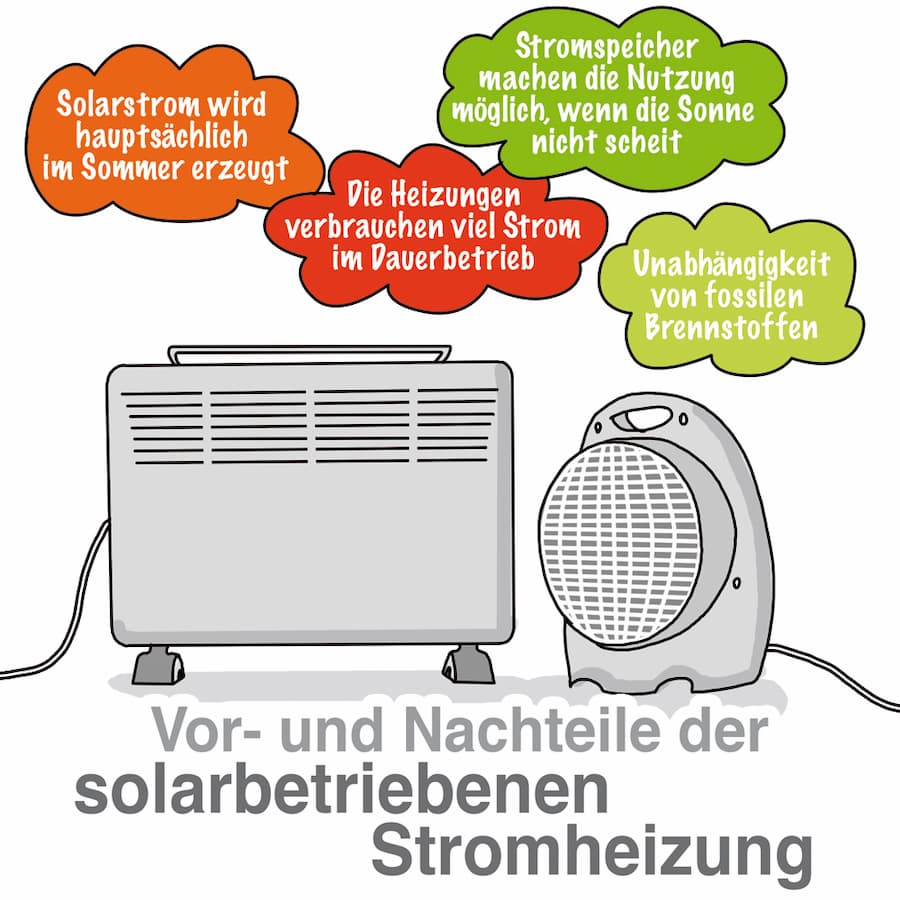

Option # 3: Power-to-Heat

Werden Spül- oder Waschmaschine direkt mit warmem Wasser versorgt, kann man mit der eigenen Solarthermieanlage Strom sparen. Umgekehrt funktioniert es auch: „Power-to-Heat“, zu Deutsch „Strom-zu-Wärme“, ist ein Sammelbegriff für das Betreiben eines Heizsystems durch selbst erzeugten Solarstrom. Bekanntestes Beispiel ist hier die Elektroheizung: teuer, wenig effektiv, zu lange Vorlaufzeit. Wärmepumpen kommen in der Energiebilanz deutlich besser weg: Ihr Wirkungsgrad ist hervorragend und der CO2-Ausstoß gleich Null (wenn mit Ökostrom betrieben).

Die wenig Strom fressenden Wärmepumpen sind in Ordnung. Direktheizungen (Heizlüfter, Infrarotstrahler) und Speicherheizungen (Nachtspeicherheizung, Fußbodenheizung) dagegen erfordern zu große Energiemengen, um sinnvoll mit Strom betrieben zu werden. Hinzu kommt, dass Stromgewinnung und Wärmebedarf zeitlich kaum übereinstimmen. Immer dann, wenn viel Raumwärme benötigt wird, sind die Tage kurz, trifft nur wenig Sonne auf die Module. Die Umwandlung einer hochnutzbaren Energie (Strom) in eine weniger effektive Form (Wärme) sollte daher hocheffektiven Kraftwerken wie Solarparks und Windkraftanlagen überlassen sein.

Energiebedarf Einfamilienhaus

Solare Energie-Deckung im Einfamilienhaus Die Strompreise in Deutschland gehören seit Jahren zu den höchsten in Europa. Und obwohl die regenerativen… weiterlesen