Das Batteriesystem einer PV-Anlage kennen und managen

Ein Energiespeichersystem für Photovoltaikanlagen besteht neben dem Stromspeicher aus einem Batteriemanagementsystem und der Elektronik für das Monitoring. Zudem benötigt das System einen (oder zwei) Wechselrichter. Ähnlich wie in der Photovoltaikanlage wandelt er den gespeicherten Strom von Gleichstrom in Wechselstrom um, damit die Energie ins Hausnetz eingespeist werden kann. Speichersysteme sind sehr komplex. Wir stellen die verschiedenen Arten vor und erläutern die unterschiedlichen Managementsysteme.

Solaranlage-Konfigurator:

Jetzt Ihre Solaranlage konfigurieren und unverbindliche Angebote erhalten!

Systemarten und Notstromoption

AC/DC nannte sich einst eine australische Rockband. Vier Buchstaben, die wohl die Power ihres Sounds betonen sollten – und für die Koppelung des Energiespeichers an die Photovoltaikanlage grundlegend sind. Doch egal, auf welche Variante die Wahl fällt, die meisten Stromspeicher am Markt sind lediglich Systeme zur Steigerung des Eigenverbrauchs. Ein Energiespeicher mit Ersatzstromoption dagegen vermittelt das gute Gefühl, im Fall eines Stromausfalls nicht im Dunkeln zu stehen.

Speicherankopplung

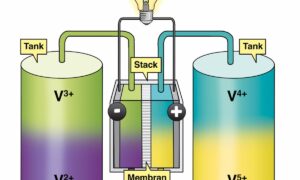

Ein Solargenerator erzeugt immer Gleichstrom (engl. Direct Current, DC). Dieser muss zur Nutzung oder Einspeisung in Wechselstrom (engl. Alternating Current, AC) umgewandelt werden. Speichersysteme können unterschiedlich angeschlossen werden:

- Bei der AC-Kopplung ist der Speicher mit dem Photovoltaiksystem über das Wechselstromnetz des Hauses verbunden. Der Wechselrichter der PV-Anlage sorgt immer zuerst für die benötigte Wechselspannung im Hausstromnetz. Ein zusätzlicher Speicherwechselrichter funktioniert in beide Richtungen, d.h. er kann den im Hausnetz nicht benötigten Wechselstrom für die Zwischenspeicherung wieder in Gleichstrom zurückwandeln und den zwischengespeicherten Solarstrom für die Verbraucher im Haushalt wieder wechselrichten. Weil die Solaranlage und der Speicher über das Hausnetz gekoppelt sind, können beide unabhängig voneinander errichtet werden. Daher sind AC-gekoppelte Speicher besonders für die Nachrüstung von bestehenden Photovoltaiksystemen geeignet.

- Bei der DC-Kopplung ist der Speicher mit dem Photovoltaiksystem direkt verbunden. d.h. der Energiespeicher benötigt keinen eigenen Wechselrichter, sondern nutzt den der PV-Anlage mit. Die Beladung des Speichers erfolgt über einen Laderegler am Speicher. Bei der Entladung wird der eingespeicherte Gleichstrom durch den Wechselrichter in Wechselstrom gewandelt. Nur ein Wechselrichter bedeutet gegenüber dem AC-gekoppelten System eine Einsparung von Bauteilen und damit einen leicht besseren Wirkungsgrad und niedrigere Kosten. Auf der anderen Seite ist die Systemauslegung weniger flexibel und damit eigentlich nur für Neuanlagen sinnvoll.

Notstromversorgung

Bei Ausfällen im öffentlichen Stromnetz hält eine Not- oder Ersatzstromanlage die Stromversorgung aufrecht. Bei einigen Speichersystemen gehört die Notstromversorgung zum Funktionsumfang. Unterschieden werden:

- Notstromfähigkeit: Eine am Speichersystem montierte Notstromsteckdose kann bei einem Stromausfall genutzt werden.

- Backupfähigkeit: Der Speicher kann die Stromversorgung aufrechterhalten, allerdings nicht unterbrechungsfrei und nur mit begrenzter Leistung.

- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV): Der Speicher schaltet automatisch auf Ersatzstrombetrieb um und hält die Hausstromversorgung ohne merkliche Unterbrechung aufrecht.

Batteriemanagement

Ein Stromspeicher ist wie jeder Akkumulator zu regeln, zu überwachen und zu schützen. Der Ladezustand muss erkannt und das System vor Überladung und Tiefentladung bewahrt werden. Diese Aufgaben übernimmt ein in den Energiespeicher eingebaute elektronische Schaltung namens BMS – Batterie-Management-System.

Auswirkung von Entladetiefe und Ladezyklen auf Lebensdauer und Speicherkapazität

Die Datenblätter der Hersteller weisen die genauen Werte für Entladetiefe (DoD) und zu erwartende Ladezyklen auf. Diese sind sowohl für die Berechnung der Lebensdauer als auch die der benötigten Speicherkapazität entscheidend. So bedeutet beispielsweise die Angabe „80% DoD 10.000 Zyklen“, dass für eine Lebensdauer von 10.000 Lade- und Entladezyklen immer 20% Restladung im Speicher verbleiben müssen. Zudem können lediglich 80% der gespeicherten Energie genutzt werden, bei einer Bruttospeicherkapazität von 5 kWh also nur eine Nettokapazität von 4 kWh. Die meisten Lithiumspeicher weisen allerdings bereits eine Nutzung von mindestens 90% auf, im Beispielfall also 4,5 kWh.

Aufgaben des Batteriemanagementsystems

Das im Speichersystem enthaltene BMS sorgt für die Einhaltung der genannten Anforderungen – und von einigen mehr:

- Koordinierung der einzelnen Speicherzellen im Speichersystem

- Bestimmung der Entladetiefe

- Fehlererkennung und ggfs. Abschaltung des Speichers

- Strom & Spannungsmessung

- Temperaturüberwachung

- Ansteuerung und Kommunikation mit dem Wechselrichter

Obiger Beispielspeicher ist nach 10.000 Zyklen noch nicht am Ende seiner Lebenszeit angelangt. Er hat dann nur nicht mehr die volle Kapazität wie im Auslieferungszustand, sondern nur noch zwischen 65% und 80%. Auch diese Angabe liefern die Datenblätter.

Intelligentes Energiemanagement

Kleine Photovoltaik-Anlagen bis 25 kWp dürfen nur höchstens 70% ihrer Nennleistung einspeisen. Darüber hinausgehende Leistung wird vom Netzbetreiber gekappt und verpufft ungenutzt. Daher ist es sinnvoll, in den sonnigen Mittagsstunden möglichst viel selbst zu verbrauchen bzw. den Batteriespeicher zu dieser Zeit zu laden. Von hier kann der selbst erzeugte Strom je nach Speicherauslegung meist bis zum nächsten Morgen abgerufen werden. Die Nutzung kann mittels zweier Managementsysteme optimiert werden.

Intelligentes Lademanagement

Durch die 70-Prozent-Abregelung wird das volle Potenzial von Photovoltaikanlagen häufig nicht ausgeschöpft. Dies gilt paradoxerweise insbesondere im Sommer und bei optimaler Südausrichtung. Wenn der Speicher schon am Morgen auflädt, regelt die Leistung oft bereits in der Mittagszeit ab. Mit dem Ergebnis, dass die Leistungsspitze der Anlage in Teilen ungenutzt bleibt. Außerdem wirkt sich eine volle Aufladung über mehrere Stunden nicht günstig auf die Lebenszeit der Solarbatterie aus.

Das Batteriemanagementsystem regelt zwar die maximale Be- und Entladung, berücksichtigt aber nicht den beschriebenen Konflikt. Hier hilft ein intelligentes Lademanagement. Die sogenannte prognosebasierende Batterieladung lädt den Speicher nach vorhersehbarer Witterung verzögert – unter Einbeziehung früherer Verbrauchswerte. So wird der Speicher beispielsweise bis 10 Uhr nur zu 50 Prozent und erst um 13 Uhr bis zum Maximum geladen. Damit ergibt sich nicht nur eine bessere Ausschöpfung der erzeugten Energie, auch die sich negativ auswirkende Standby-Zeit wird deutlich kürzer.

Home Energy Management System (HEMS)

Das Lademanagement ist noch nicht das Nonplusultra der Intelligenz bei Steuerungssystemen. Mit einem Heim-Energiemanagementsystem ist auch der Energieverbrauch automatisch steuerbar. Es verlegt die Arbeit stromfressender Haushaltsgeräte in genau die Zeit, in der die Photovoltaikanlage besonders viel Solarstrom produziert.

Ein Beispiel: Die Sonne scheint bereits früh am Morgen und das System beginnt mit dem Aufladen des Energiespeichers. Der Energiemanager versetzt die am Abend befüllte Waschmaschine in den Standby-Modus. Kurz darauf bewölkt sich der Himmel und der Energieverbrauch der Maschine würde bei sofortiger Inbetriebnahme nicht gedeckt. Die Wetterprognose verspricht jedoch einen sonnigen Nachmittag. Der Energiespeicher reagiert, indem er die Batterie weiter auflädt. Da um 12 Uhr üblicherweise die Essenszubereitung ansteht, hat der Herd erst einmal den Vorrang bei der Entnahme von Speicherstrom. Der Betrieb der Waschmaschine wird noch verschoben. Am Nachmittag, wenn die Sonne wieder ihre volle Kraft entfaltet, ist genügend Solarstrom gespeichert und das Energiesystem startet das Gerät. Nach Beendung des Waschvorgangs wird die Batterie sofort wieder aufgeladen – um am Abend für den Fernseher, den PC, die Beleuchtung u.Ä. zur Verfügung zu stehen. Bis der Energiespeicher leer ist, wird kein Strom aus dem Netz benötigt.

Und das alles kann ein HEMS:

- die Energieflüsse selbständig optimieren

- einzelne Geräte, Räume und sogar das ganze Haus steuern

- einen zu hohen Strom- oder Heizenergieverbrauch anzeigen

- Stand-by-Geräte und andere Stromfresser bei Abwesenheit oder längerer Nichtnutzung automatisch ausschalten

- auf einem elektronischen Endgerät die Daten visualisieren

Besitzer eines Elektroautos profitieren zudem vom E-Auto-Lastmanagement. Je nach Bedarf schaltet der Energiemanager entweder die Stromverbraucher im Haushalt aus oder stellt weniger Leistung zur Aufladung des Wagens bereit. Damit wird eine Überlastung des Hausanschlusses automatisch vermieden.

Wichtig: Ein Energiemanager kann auch ohne Anbindung eines Energiespeichers arbeiten. Allerdings steigert die Kooperation mit einer Solarbatterie die Effektivität erheblich.

Fazit: Ein Energiemanagementsystem hilft, den Strom im eigenen Haus effizienter zu nutzen und damit Energie und Stromkosten zu sparen. Vor allem Besitzer einer Wärmepumpe und/oder eines E-Autos sind mit einem HEMS gut beraten. Natürlich haben Energiemanager auch ihren Preis. Je nach Leistungsumfang und Anbieter können über 1.000 Euro anfallen.

Noch mehr Intelligenz im Haushalt gewünscht? Ein Energiemanagementsystem kann mit einem Smart Meter, also einem intelligenten Zähler, kommunizieren. Wer das System gerne auch im Urlaub oder auf dem Weg zur Arbeit steuern möchte, bindet es einfach in sein Smart Home ein.

Solarstromspeicher nachrüsten

Ist es sinnvoll, einen Stromspeicher nachzurüsten? Teuer und ineffektiv. Mit diesem Vorwurf mussten die ersten Photovoltaik-Stromspeicher vor rund zehn Jahren… weiterlesen