Photovoltaik & Elektroheizung: eine sinnvolle Kombination?

Lange Zeit galt das Heizen mit Strom als unwirtschaftlich und umweltschädlich. Zu Recht, denn das Heizen mit Strom aus dem öffentlichen Stromnetz ist alles andere als effizient: Energie vom Netzbetreiber ist nicht nur teuer, sondern auch mit hohen Energieverlusten behaftet. Ökostrom hat zwar eine bessere Ökobilanz, günstig und verlustfrei geliefert wird aber auch er nicht. Und so rückt die Alternative „Heizen mit Solarstrom aus der eigenen Photovoltaikanlage“ immer stärker in den Fokus der Verbraucher. Doch welchen Platz nehmen die Elektroheizungen hierbei ein? Wir erläutern die einzelnen Systeme und geben Empfehlungen ab. Außerdem zeigen wir auf, wie Photovoltaik und Elektroheizung zu einer sinnvollen Kombination werden kann.

Solaranlage-Konfigurator:

Jetzt Ihre Solaranlage konfigurieren und unverbindliche Angebote erhalten!

Photovoltaik und Elektroheizung: Stromlieferant und Stromverbraucher

Dass eine Photovoltaikanlage aus solarer Energie nutzbaren Strom erzeugt und ihn zum Verbrauch ins Hausnetz eingespeist, ist bekannt. Auch, dass Solarstrom, der nicht direkt verbraucht wird, in Stromspeichern eine Weile auf Vorrat gehalten und damit der Eigenverbrauch optimiert werden kann. Damit hilft eine PV-Anlage unzweifelhaft, Stromkosten zu sparen. Doch hilft eine Elektroheizung auch, Heizkosten zu sparen?

Dank des technischen Fortschritts werden E-Heizungen zwar immer effektiver, doch wie so oft gilt auch hier: Elektroheizung ist nicht gleich Elektroheizung. Unter diesem Begriff werden zahlreiche Heizungstypen zusammengefasst, die sich in Aufbau, Leistung und Einsatzzweck sehr voneinander unterscheiden. Nach der Bauart unterscheidet man zwei Arten von Elektroheizungen: Direktheizungen und Speicherheizungen.

Bei Direktheizungen erfolgt die Wärmeabgabe unmittelbar

Da die Wärme schnell zur Verfügung stehen muss, benötigen Direktheizungen eine große Strommenge. Sie eignen sich daher vor allem für den kurzzeitigen oder ergänzenden Heizbetrieb. Üblich sind folgende Direktheizungsanlagen:

- Radiator: Wer kennt sie nicht, die gerippten Schnellheizer, die zwar schwer wiegen, doch trotzdem bequem zum gewünschten Einsatzort gerollt werden können? Typisch sind Öl-Radiatoren, in denen ein elektrischer Heizstab im Inneren zirkulierendes Öl erhitzt.

- Konvektor: Konvektoren saugen kühle Luft am Raumboden an und heizen diese durch einen eingebauten Wärmetauscher auf. Die Luftzirkulation ist spürbar und nicht für alle Menschen angenehm. Da bei diesem Prozess auch Staub aufgewirbelt wird, verzichten Allergiker im Allgemeinen auf Konvektoren.

- Heizlüfter: Die kleinen Heizlüfter bilden die einfachste Form der Direktheizung. Ein Ventilator bläst die Raumluft über eine Heizwendel wieder zurück in den Raum. Für staubempfindliche Menschen ergibt sich dasselbe Bild wie bei einem Konvektor.

- Fußleistenheizung: Die in Wände, Decken oder Fußleisten verlegten Heizschlangen erhitzen sich ebenfalls schnell. Beliebt sind Fußleistenheizungen, die nur im sehr geringen Umfang Staub verwirbeln sowie Schimmelbildung gezielt vorbeugen können.

- Infrarotstrahler: Die bekannten Bad-Heizstrahler glühen innerhalb kürzester Zeit und ersparen oft das Aufdrehen des Heizkörpers. Modernere Ausführungen verbergen sich im Badspiegel oder der LED-Beleuchtung, in Wandtafeln, Bildern, Glaspaneelen etc.

Bei Speicherheizungen erfolgt die Wärmeabgabe zeitversetzt

Der Name sagt es bereits: Speicherheizungen speichern die Wärme zunächst, um sie dann mit Verzögerung wieder abzugeben. Hierbei gibt es zwei Übertragungsarten: Nachspeicheröfen arbeiten mit Konvektion, das heißt sie erwärmen die Raumluft. Flächenspeicher- und Steinheizungen dagegen erwärmen ein Material (Estrich, Stein) und damit die Menschen im Raum direkter:

- Nachtspeicherheizung: Die klassischen Nachtspeichergeräte werden nachts mit Strom gespeist und geben die daraus produzierte Wärme tagsüber ab. Der Vorteil: Strom für Nachtspeicherheizungen wird häufig zu einem vergünstigten Tarif angeboten. Allerdings brauchen diese Geräte unverhältnismäßig viel Energie – und einen zweiten Stromzähler.

- Flächenspeicherheizung: Sie werden ebenso mäanderartig verlegt wie normale Fußboden-, Wand- oder Deckenheizungen, jedoch statt mit Warmwasser mit Strom aufgeheizt. Die Wärme ist sehr angenehm, da Fußboden-Speicherheizungen den Estrich gleichmäßig erwärmen. Die Staubaufwirbelung ist geringer als bei Nachtspeicheröfen.

- Kunststeinheizung: Schamotte- oder Specksteinheizungen sehen aus wie normale Heizkörper, haben aber einen großflächigen Wärmespeicherkern aus Schamottestein oder Speckstein. Die sogenannten feuerfesten Steine speichern die Wärme gut, um sie zeitversetzt abzugeben.

- Natursteinheizung: Die edlere Variante der Steinheizung ist sehr dekorativ. Typisch für Natursteinheizungen sind Designplatten aus Marmor oder Granit, die mittels Infrarotstrahlen aufgeheizt werden, dann einen Teil der Wärme direkt und einen Teil zeitversetzt abgeben. Damit sind Natursteinheizungen quasi eine Kombination aus Direktheizung und Speicherheizung.

Wenn Elektroheizung, dann Infrarot

Elektroheizungen haben den großen Vorteil, ruck-zuck installiert und oft sogar mobil zu sein. In ihrer Effizienz sind sie jedoch unterschiedlich zu bewerten. Der Hauptunterschied besteht im Übertragungsweg: Konvektion oder Strahlung.

- Die Konvektion erzeugt eine Wärmeströmung: Kalte Luft strömt von unten zum Heizkörper, wird dort erwärmt und steigt nach oben, wo sie den Heizkörper verlässt und die Raumluft erwärmt. Es entsteht eine Luftzirkulation, weil die sich abkühlende Luft wieder nach unten sinkt und erneut in den Heizkörper gelangt. Konvektionswärme wirbelt Staub auf und wird als weniger angenehm empfunden.

- Jeder Körper erzeugt eine Wärmestrahlung: Ist die Wärmestrahlung eines Heizkörpers höher als die der Körper, die ihn umgeben, überträgt er seine eigene Wärme. Dabei versetzen infrarote Strahlen die Atome der Luft in schnellere Schwingungen. Es entsteht eine Kettenreaktion, die als Wärme fühlbar wird – allerdings nur im Strahlungsbereich des Heizkörpers. Strahlungswärme wird als wohltuend empfunden, weil sie die Luft nicht austrocknet und keinen Staub aufwirbelt.

Eine Infrarotheizung kann niemals eine Flächenheizung wie die beliebte Fußbodenheizung ersetzen. Zum kurzfristigen Wärmen wie beim Ankleiden im Bad oder Relaxen in der Mittagspause ist eine IR-Heizung jedoch die beste Wahl. Helle Infrarotstrahler kommen heute fast nur noch als Terrassenheizungen von Cafés und Bars zum Einsatz. In Wohnräumen haben sich dekorative Wandbilder, beschreibbare Tafeln, Paneele aus Metall, Glas oder Stein und Badspiegel mit Heizungsinnenleben durchgesetzt. Die sogenannten Dunkelstrahler werden mal mit und mal ohne den Zusatz „Infrarot“ (IR) z.B. unter den Namen Spiegelheizung, Tafelheizung, Natursteinheizung oder Metallheizung angeboten. Ein besonders angenehmer Nebeneffekt im Bad: Weil die Feuchtigkeit sofort abtrocknet, beschlägt ein Infrarot-Heizspiegel nicht.

Dennoch: Trotz aller Effizienz – mit herkömmlichem Netzstrom betrieben ist keine Infrarotheizung wirtschaftlich oder umweltfreundlich. Und wie sieht das bei einer Kombination von PV-Anlage und E-Heizung aus?

TIPP

Nutzen Sie unseren kostenlosen Angebotsservice: Angebote von Solarfachbetrieben vergleichen und bis zu 30 Prozent sparen

Argumente pro und kontra Kombination von PV und E-Heizung

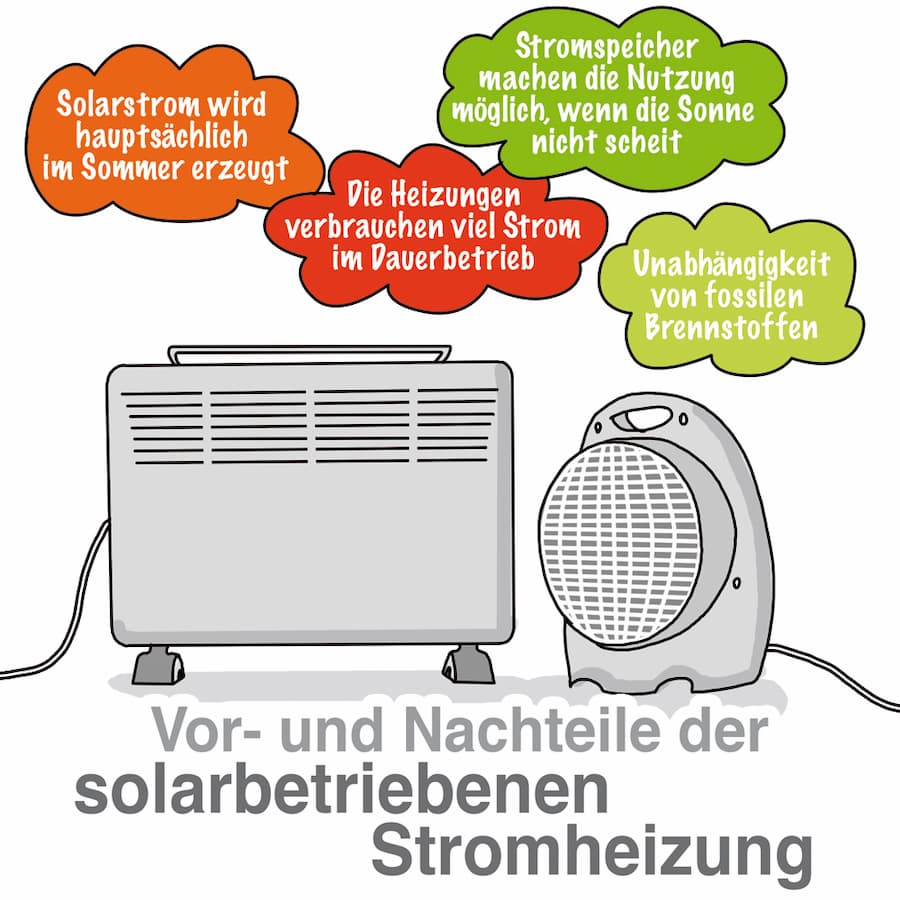

Das häufig zitierte Argument gegen die Heizungsnutzung von Solarenergie ist nicht von der Hand zu weisen:

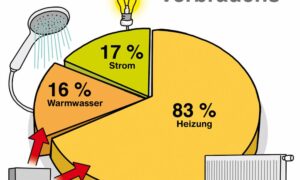

Eine Photovoltaik-Anlage produziert genau dann am meisten Strom, wenn er am wenigsten gebraucht wird. Tagsüber steht die Sonne hoch am Himmel und bringt die besten Erträge. Der Stromverbrauch eines typischen Haushalts geht damit aber selten konform, denn er ist morgens und abends am höchsten. Dann stehen die Bewohner auf, springen unter die Dusche und machen sich auf den Weg zu Schule, Ausbildung und Job. Oder sie kehren zurück und werfen Geschirrspüler und Waschmaschine an, kochen, schalten Licht, Computer und TV ein und gehen ihren Freizeitbeschäftigungen nach.

Im Jahresverlauf wird die Diskrepanz noch deutlicher: Im Winter – in der Heizsaison! – erzeugt eine Photovoltaik-Anlage nur etwa ein Drittel ihres Jahresertrags. Im Sommerhalbjahr, wenn kaum Heizwärmebedarf besteht, kommt dagegen deutlich mehr Solarstrom vom Dach.

Außerdem verbrauchen Elektroheizungen mit (Nenn)Leistungen von mehreren Kilowatt eine ganze Menge Strom, insbesondere im Dauerbetrieb. Und der muss zusätzlich zur Energie für den Betrieb der Haushaltsgeräte und der Haustechnik erst einmal erbracht werden.

Tatsächlich sprechen aber mehr Argumente für eine Elektroheizung und ihre Kombination mit einer Photovoltaikanlage:

- Elektroheizungen werden einfach an der Steckdose angeschlossen. Eine aufwendige Installation entfällt ebenso wie eine regelmäßige Wartung.

- Photovoltaik-Strom ist ein „Brennstoff“, der keinen Schmutz verursacht. Anders sieht es mit Brennstoffen aus, die im engen Wortsinn verfeuert werden, wie Kaminholz oder Pellets.

- Wer mit regenerativem PV-Strom heizt, ist unabhängig von der Verfügbarkeit fossiler Brennstoffe – und den damit verbundenen Preissteigerungen.

- Je nach Design ist eine Elektroheizung eher dekorativ als störend. Ein Heizspiegel benötigt nicht mehr Platz als ein normaler Badspiegel. Gleiches gilt für eine LED-Deckenleuchte mit Heizfunktion oder eine IR-Tafel als Nachrichtenboard der Familie.

- An sonnigen Wintertagen kann bei angeschlossener E-Heizung die Zentralheizung schon mal ruhen. Auch in den Räumen zur Nordseite eines Hauses tut eine zusätzliche Wärmequelle oft gut. Mit einer Elektroheizung lassen sich in vielen Situationen so manche Heizkosten einsparen.

Diese Vorteile lassen sich allerdings kaum ohne einen geeigneten Energiespeicher genießen. In Akkus lässt sich nicht direkt verbrauchter Solarstrom vom Tag in den Abend und die Nacht speichern. Damit helfen Stromspeicher, den Eigenverbrauch zu erhöhen und den Strombezug aus dem öffentlichen Netz zu senken. Mit einem richtig dimensionierten Stromakku ist „Photovoltaik & Elektroheizung“ eine sinnvolle Kombination.

An dieser Stelle möchten wir gerne auf die beiden Alternativen zur Elektroheizung hinweisen:

- Wärmepumpe: Wärmepumpen heizen nicht mit Strom, benötigen diesen jedoch als Antriebsenergie. Der Anschluss einer Wärmepumpe an den Haushaltsstromkreis rechnet sich dann, wenn die Wärmepumpe zu mehr als der Hälfte mit Photovoltaik-Strom betrieben wird. Eine solare Volldeckung des Heizwärmebedarfs ist allenfalls bei Bauten im Passivhausstandard zu erreichen. Aber selbst ein teilsolarer Betrieb bringt bei den Stromkosten schon erhebliche Einsparungen. Wir zeigen die Besonderheiten der einzelnen Wärmepumpentypen auf.

- Heizstab im Pufferspeicher: Heizstäbe sind ebenfalls keine Heizöfen. Sie halten das Heizwasser im Pufferspeicher auf Temperatur und stellen damit den Heizbetrieb sicher. Werden die elektrischen Heizelemente mit eigenem Solarstrom betrieben, tragen sie zu Reduzierung der Wärme-Verbrauchskosten eines Haushalts bei.

Fazit

Elektroheizungen brauchen viel Energie. Das macht sie für den Dauerbetrieb eher ungeeignet. Als ergänzende Heizkörper sind die leicht zu installierenden Geräte jedoch perfekt. Sie mit Energie aus dem öffentlichen Stromnetz zu versorgen, ist alles andere als wirtschaftlich. Anders sieht es mit der kostenlosen Solarenergie aus der eigenen PV-Anlage aus. Ohne Stromspeicher ist der reibungslose Betrieb einer E-Heizung während der Heizperiode jedoch nicht gegeben. Erst mit einem zusätzlichen Energiedepot ist die Kombination von Photovoltaik & Elektroheizung sinnvoll.

Solarstrom und Wärmepumpe kombinieren

PV-Anlage und Wärmepumpe: Traumpaar oder nicht? Der Wärmepumpenmarkt boomt. Es dauert zwar einige Zeit, bis sich die teuren Heizsysteme amortisieren,… weiterlesen